Contents

四声

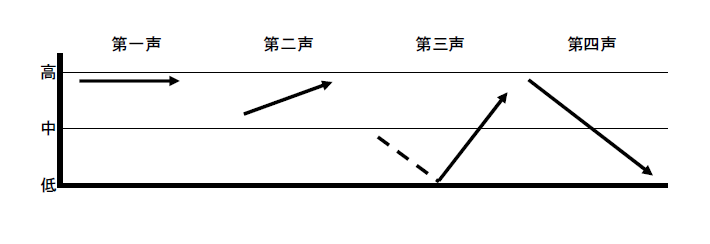

中国語は「トーンランゲージ(tone language)」と呼ばれているように、音の抑揚によって意味が全く異なる特徴がある。例えば、「ma(マー)」という1音についても音の抑揚で意味が変化する。

媽 mā (第一声=陰平声) ⇒ お母さん

麻 má (第二声=陽平声) ⇒ 麻

馬 mǎ (第三声=上声) ⇒ 馬

罵 mà (第四声=去声) ⇒ 叱る、馬鹿にする

このように基本的に4つの音の抑揚が中国語の発音の元素となっており、これを四声と呼び、ピンインの上に声調符号をつけて声調の識別する。

ただし、厳密に言うと4つの音以外に抑揚をつけず軽く発音する軽声があり、実質的に5つの音が存在する。

嗎 ma (軽声)

軽声はピンインでは声調符号はつけないが、注音符号では「˙」をつけて軽声を表す。

声調変化

中国語は原則的に四声に基づき発音されるが、以下のような現象が起きると声調が変化する。これを声調変化と呼ぶ。

「第三声+第三声」の「第二声+第三声」への変化

第三声が二重で続く場合、最初の第三声が第二声へと変化する。

【例】我買(私は買います) Wǒ mǎi ⇒ Wó mǎi

ただし、ピンインも注音符号も表記の上では第三声+第三声のままとなる。

第三声が三重に続く場合は、2音節の言葉+1音節の言葉のときは第二声+第二声+第三声となり、1音節の言葉+2音節の言葉のときは、第三声+第二声+第三声というように声調変化が起こる。

【例】冷水澡(冷水シャワー) lěngshuǐ / zǎo ⇒ léngshuí / zǎo

母老虎(メスのトラ) mǔ / lǎohǔ ⇒ mǔ / láohǔ

第三声が3つ以上連続する場合には話す速度にもよるが、もっとも早い場合だと最後のみを第三声で発音し、前の第三声はすべて第二声に変化する。

【例】我買兩種筆(私は2種類のペンを買う)

Wǒ mǎi liǎng zhǒng bǐ ⇒ Wó mái liáng zhóng bǐ

「不(bù)」の変調

第四声から第二声への変化

打ち消しの助動詞「不(bù)」が第四声の前にあると、第二声(bú)へと変化する。

【例】他不去(彼は行きません) Tā bù qù ⇒ Tā bú qù

軽声化

語の中で接中辞として用いられる時や反復疑問文をつくるときは「不」は軽声化される。

【例】差不多(chàbuduō) 去不去(qù bu qù)

これもピンインも注音符号も表記の上では第二声+第三声のままとなる。

「一(yī)」の声調変化

単独で発音するとき・序数を数えるときを除き、数量を数えるときには後続の声調が第一声・第二声・第三声の場合は「一」の発音が第四声の「yì」となります。後続の声調が第四声・軽声の場合は、第二声の「yí」となる。

【例】一隻貓(一匹の猫)yī zhǐ māo ⇒ yì zhǐ māo

「十」の軽声化

「十(shí)」を用いて「二十」以上の二桁の数字を表したい場合、「十」は軽声化されて「shi」となる。

【例】三十五個人(三十五人) sānshíwǔ ge rén ⇒ sānshiwǔ ge rén

これもピンインも注音符号も表記の上では第二声のままとなる。

軽声化

一部の漢字は下記のような規則に従い、軽声化される。

- 「嗎」「吧」「了」「啊」のような語気助詞。

- 「的」「得」「地」「了」「著」「過」のような構造助詞やアスペクト助詞。

- 名詞の接尾辞「子」「兒」「頭」「們」

【例】桌子 這兒 石頭 孩子們

- 両氏の「個」

- 方位詞や方位形態素

【例】屋裡 桌上 地下 那邊

- 趨向を表す動詞

【例】回來 出去 跑出來 走下去 站起來

- 動詞の重ね型の末尾音節

【例】看看 說說 走走 寫寫

- 目的語になった人称名詞

【例】打他 找我 請你 - 形容詞重ね型の軽声化

重ね型(AABB型・AAB型)で表現される形容詞の後半部分はもとの声調にかかわらず、すべて第1声になる。

【例】好好兒的(hǎo hāor de) 漂漂亮亮(piào piao liāng liāng) 暖洋洋(nuǎn yāng yāng)