Contents

華中・華南の異民族世界

『礼記』「王制」には以下のような一文がある。

「中国、夷、蛮、戎、狄、皆有安居、和味、宜服、利用、備器、五方之民、言語不通、嗜欲不同。達其志、通其欲、東方曰寄、南方曰象、西方曰狄鞮、北方曰譯。」

(中国・夷・蛮・戎・狄、皆安居、和味・宜服・利用・備器あり。五方の民、言語通ぜず、嗜欲同じからず。其の志を達し、其の欲を通ずるに、東方は寄と曰ひ、南方は象と曰ひ、西方は狄鞮と曰ひ、北方は訳と曰ふ)

中華・東夷・南蛮・西戎・北狄の民はそれぞれに自分が安住できる場所、美味だと思っている食べ物、自分にあっていると思っている衣服、便利だと思っている道具、良いと思っている器物がある。それぞれの民族に独自の言葉があるためにお互いに意思疎通ができず、なおかつ嗜好も異なる。自分の意思を伝え、欲することを通すことを、東方では「寄」、南方では「象」、西方では「狄鞮」、北方では「訳」と呼ぶのである。

中華を中心とした場合に、四方にいる異民族の話す言葉が中華に住む漢民族と異なる認識が秦漢の時代にすでに持たれおり、なおかつ中原の言語が必ずしも全世界共通の普遍的なものでないという自覚があったことが分かる。加えて、同じ民族同士であっても地方ごとに話す言葉が全く異なるという認識があったことも当時の資料からは知ることができる。

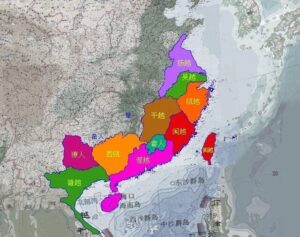

中国には古来より華夷秩序と呼ばれる独特の国際秩序と世界観があった。それは中原を頂点とした中国の領域は世界の中心(中華)であり文明化された土地と位置づけられ、反対に中華の東西南北の周辺地域は未開の蛮族が住む土地とする考え方である。それは時代を経るにつれ、世界の中心と見なされた「天子」である皇帝が統治する中国の文明と文化が世界で最上位にあるとされた。皇帝の徳が及んでいない地域は野蛮で教化されていない禽獣の地として扱い、中心から遠ざかれば遠ざかるほど非文明の度合いが強くなっていくという思想が生まれた。その解釈から周辺の民族や諸外国は東夷・西戎・南蛮・北狄と呼ばれた。また、それら中華の文明教化が及んでいない地域は「化外の地」とも呼ばれた。

そこには当然現代のような国際秩序はせず、諸外国との外交も対等の関係となることはなく、貿易についても周囲の異民族が中華の徳を慕って貢物を進上し、それに対して皇帝が返礼品を下賜する「朝貢」が中華世界における基本的な外交であった。隋の煬帝(569年~618年)が聖徳太子(574年~622年)から送られた国書にあった「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す」の一文に激怒したとされる逸話からも分かるように、日本も近代に至るまで伝統的に野蛮な東夷と見做された経緯があり、1840年に勃発したアヘン戦争も当初外交を求めたイギリスに対して夷狄として三跪九叩頭のような過度な臣下の礼を求めたことが遠因のひとつとされている。ただし、中には国境紛争収拾のために1689年に清がロシアと対等な関係でネルチンスク条約を締結したり、1004年に宋が弟で遼が兄とした不平等な盟約として知られる澶淵の盟が結ばれたというような例外もある。

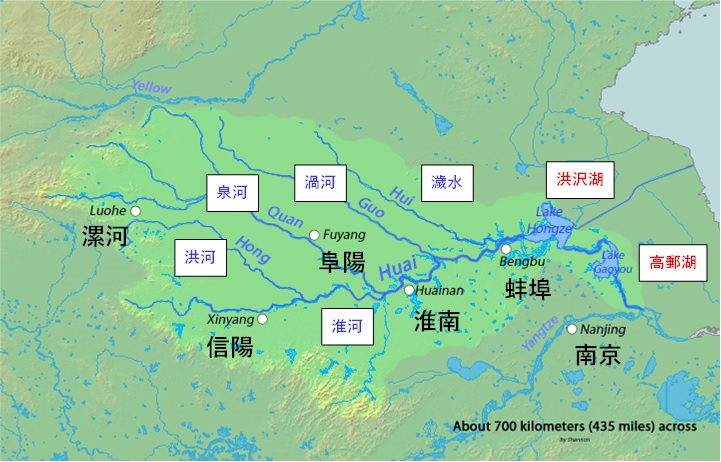

殷周の時代から淮河と洛水の南の水に恵まれた地域で古くから米作を行っていた夷や蛮と呼ばれた先住民族が定住していたとされ、彼らは総称として越族=百越と呼ばれていた。淮夷・徐夷・東夷とよばれた現在の江蘇省・安徽省北部に住む原住民が紀元前8世紀に魯に討伐されて漢化し、荊蛮と呼ばれた湖南省以南の地域には紀元前11世紀頃には楚が誕生した。

南蛮と称された地域については紀元前585年に呉(句呉)が誕生し、それに対抗する形で紀元前600年頃に越が建国される。越の都は現在の浙江省紹興市にあったとされ、この地では約6000年前から稲作が行われており、中国神話に見られる禹(夏王朝の始祖)の原形とみられる龍神を治水の神として信仰していたとされる。紀元前475年に越は呉に勝ったものの、紀元前300年頃に楚に討たれ、最終的に秦の平定されることになる。

百越について

百越とは

百越とは浙江省東海岸を起源として、江南と呼ばれた長江以南からベトナム北部まで広く分布し、現在のベトナム人(キン族)もしくはタイ人の直系の祖先とされる。文字通り、「百越」とは単一の民族を指していたわけではなく、中原から見て東方もしくは南方に広く居していた多種多様な異民族の総称であった。南宋の羅泌(1131年~1189年?)は『路史』で「越裳、雒越、甌越、甌皑、且甌、西甌、供人、目深、摧夫、禽人、蒼梧、越区、桂国、損子、産里、海癸、九菌、稽余、北帯、僕句、区呉、是謂百越。」と述べられているように、後代の宋においても百越は広く分布する南方の異民族を指すものであると認識されていた。

夏の時代には「於越」、殷代には「戉方」、周代には「揚越」、戦国時代に至って初めて「百越」と呼ばれるようになったとされる(ただし、越国滅亡後に戦国時代においては国号としての「越」「揚越」「百越」を混同している用例が散見される)。「越」の語源は甲骨文にも用例が見られる「戉(まさかり)」であり、浙江省の百越に相当する地域では「鉞」(ただし、ここで言う鉞は石器のものも含む)をはじめてとして犂鋤(牛馬にひかせて田畑を耕す農具)や錛(ちょうな、木材を切削する工具)といった道具が発見され、現地の百越が発明したと考えられている。

「越」と「戉」は刀剣や斧を示す語であり、祭祀や権力移譲にそれらが用いられたことが推測され、そこから「越」の呼称が生まれたとの説もある。実際に百越居住地の一部は刃物の産地として古来より知られており、越人の刀匠には欧冶子(生没年不詳)・干将(生没年不詳)・莫耶(生没年不詳)・徐夫人(生没年不詳)といった名人がいる。また、『荘子』「刻意第十五」に「夫有干越之剣者、柙而蔵之、不敢用也。寶之至也(夫れ干越の剣有る者は、柙してこれを蔵し、敢えて用いざるなり。宝の至りなり。)」という記述があるだけではなく、『周礼』「考工記」に「鄭之刀、宋之斤、魯之削、吳粵之剣、遷乎其地而弗能為良。(鄭の刀、宋の斤、魯の削、呉粵の剣、其の地を遷せば良く為ること能わず)」とあるように、越で鍛えられた剣には価値があるとされた。また、「粤」という字は現在では広東省を指す語であり、「越」「戉」「粤」はいずれも現在の標準中国語ではyuèと発音される。また、チワン語では刀や刃物を指す語は「je(ye)」であり、百越とチワン族の関係性および連続性を示しているとされている。

百越の言語

百越で話されていた古越語(百越語)については、詳細は断片的な文献資料や中国語を主とした他言語への借用語から類推する他なく、言語系統はいまだ合意に到ることのできる見解と結論が出ていない。劉向(紀元前77年~紀元後6年)の著作である『説苑』には「越人歌」と呼ばれる越の民謡が見られ、楚語とは異なり漢字による音表記で『楚辞』に似たような形式となっており、便宜的に漢字音を当てているだけなので当然それ単独では漢語としての意味はなさない。

「越人歌」原文

濫兮抃草濫予昌枑澤予昌州州州焉乎秦胥胥縵予乎昭澶秦踰滲惿隨河湖。

漢文による意訳

今夕何夕兮、搴舟中流。今日何日兮、得與王子同舟。

蒙羞被好兮、不訾詬恥。心幾煩而不絕兮、得知王子。山有木兮木有枝、心悅君兮君不知。

現代語訳

今晚是怎樣的晚上啊、我駕著小舟在河上漫遊。今天是什麼日子啊、能夠與王子同船泛舟。

承蒙王子看得起、不因為我是舟子的身份而嫌棄我、責罵我。心緒紛亂不止啊、因為我知道他居然是王子。

山上有樹木啊、樹木有丫枝。心中喜歡著你啊、你卻不知道。

今宵はなんと楽しい夜であろうか、私は河に小舟を浮かべて。

今日はなんと楽しい日であろうか、王子と同じ船に乗れて。

王子に認められて、船頭だからと言って蔑んだり叱ったりしない。私の心が混乱しているのは、私が彼が実は王子だと知っているから。

山の上には木々があり、それらの木には枝があるように、私があなたに思いを寄せていることをあなたは知らない。

この他、『穆天子伝』(作者・作年ともに不詳)や『越絶書』(後漢初期に成立?)にも同様に非漢語系の単語があり、それらはタイ・カダイ語族の単語との共通性が指摘されている。『呉越春秋』や『方言』にもわずかながらも越語由来の人名も確認できる。

広東語・閩語(下位方言は閩北語・閩南語・厦門語・潮州語・海南語・台湾語など)・客家語・呉語(下位方言は上海語・蘇州語・温州語・寧波語など)は百越語を基層言語にしたものとされる。広東語はチワン族(壮族)やトン族(侗族)といった少数民族の話すタイ・カダイ語族の影響も受けており、閩語も同じく越の王族によって閩越が建国された際にタイ・カダイ語族に属する現地の言語を吸収してたものと思われ、現代のタイ・カダイ語族とも一定の類縁関係があり、それに影響を受けた古代閩越語由来の低層語彙が含まれていることが判明している。それら百越語の後裔ともいえる方言は「有音無字」というフレーズに代表されるように漢字はないが音だけ存在する単語が存在する他、古い中原の発音を保存しているという特徴も有している。

古越語とも呼ばれる漢民族征服される以前の百越の言語は、その最大の特徴として修飾語と被修飾語の関係が語順において「被修飾語+修飾語」となることであり、『越絶書』にも「朱餘者越鹽官也。越人謂鹽曰餘。(朱餘なる者は越の塩官なり。越人塩を謂ひて餘と曰ふ)」とあるように古くから語順が中原の言語とは異なることは指摘されており、この一文では「朱」が官名を指し「餘」が「塩」を指している。『春秋』「哀公元年」に「呉王夫差敗越于夫椒」という記事があり、これについて杜預(222年~284年)は注釈にて「夫椒、呉郡呉県西南太湖中椒山。(夫椒は、呉郡呉県西南太湖中の椒山なり)」としており、「夫椒」とは「椒山」を指し、「夫」とは「石山」のことでチワン語の「pja1(岜)」やタイ語の「ผา(pha=崖)」との類似性を指摘する声もある。

この他、現在も華中・華南に多く存在する「余(浙江省余姚市、浙江省杭州市余杭区、など)」は田地を指し、「句(浙江省鎮江市句容市)」のような「句」は族群を、「会稽」は「矛の山」、「盱眙(江蘇省盱眙県)」は「善い道」の意味であるとされている(「盱眙」という漢字に目偏があるため山頂より「目を見張り(盱)」「じっと見る(眙)」という説もある)。

百越諸族の興亡

閩越

後述の越は中興の祖ともいえる勾践(?~紀元前464年?)が呉を滅ぼして一時期は華南に一大勢力を築いたが、勾践の七世孫の無彊(紀元前354年~紀元前306年?)の時代に楚により紀元前306年に滅ぼされてしまう。無彊は逃亡したとも殺害したともされるが、生き残った越の王族が海路にて閩中(現在の福建省)に逃れて現地の越族と共同で閩越を打ち立てた。紀元前306年~紀元前110年に存在したとされるものの、秦代までの閩越王の詳細については伝わっていない。秦末に閩越王の騶無諸(生没年不詳)が中国統一を果たした始皇帝(紀元前259年~紀元前210年)により、閩越王の王位を廃する代わりに君長の称号を与えた。始皇帝は中国統一後に閩越後に派兵し、翌307年には閩中郡を設置するが、閩越人の統治が容易でないことから他の郡県制を敷いた地域とは異なり、騶無諸に委託統治するという形式になっていた。とはいえ、閩越一帯にも影響力を強めていきたいという始皇帝の思惑もあり、現在の浙江省北部・安徽省・江西省へ積極的に移民と入植を進めていった。

始皇帝が死去すると、紀元前209年に陳勝・呉広の乱が発生し、各地に及んでいた秦の勢力にも大きな影響を与える。これを機と見た騶無諸は中原に出兵して反乱に参加するなどして秦を攻撃している。乱が沈静化して間もなく、元々この反乱に加わっていた項羽(紀元前232年~紀元前202年)と劉邦(紀元前247年~紀元前195年)との間で覇権争いが起きると、騶無諸は劉邦を支援する形で項羽軍を攻撃するなど漢帝国の樹立に一定の貢献をしている。楚漢戦争が終結すると、漢の皇帝となった劉邦は紀元前202年に漢への功績により騶無諸を閩越王に封じている。騶無諸は秦代および漢代に現在の福建省武夷山市に面積480,000平方メートルに及ぶ巨大な閩越王城を築くにまで至り、中原の文化を享受しつつも百越由来の文化・習慣・風俗・宗教・芸術が残り、独自の閩越文化圏を形成していった。

騶無諸の死後には、北方の東甌や南方の南越を攻略するなど華南では一定の勢力を維持していた。紀元前154年に漢王室に連なる諸侯王による呉楚七国の乱が勃発すると、反乱軍勢力に加入するよう要請はあったものの閩越が直接的にこれに介入することはなく、この乱が間もなく鎮圧されると首謀者である劉濞(紀元前215年~紀元前154年)の子劉駒(生没年不詳)が閩越に逃亡した。その後、劉駒の挑発により、閩越および東甌に內訌が発生したことがきっかけで、紀元前138年に閩越の君主騶郢(?~紀元前135年)が東甌を攻略し、東甌王の騶貞復(生没年不詳)が戦乱の中で死亡する。漢の七代皇帝の武帝(紀元前156年~紀元前87年)は中大夫の荘助(?~紀元前122年)を会稽より派兵させ、東甌を支援したことで、閩越は一旦撤兵を行う。

紀元前135年に騶郢が南越に侵攻すると、南越から救援を求められた武帝は自ら出兵して騶郢を討つことに成功し、武帝は丑(繇君、生没年不詳)を閩越の新たな君主として擁立する。その一方で閩越の貴族から支持を受けていた余善(?~紀元前110年)に「武帝」と刻まれた玉璽をもって東越王を自称し、反漢へと転じた。当時漢の国力が最も安定していた時期であり、匈奴遠征で一定の成果を収めていた後であったために閩越に十分な戦力を投入することができ、繇王居股(生没年不詳)や閩越の貴族であった呉陽(生没年不詳)と敖(生没年不詳)らによる政治工作で内部から崩壊させて、閩越は紀元前110年に滅亡した。

東甌

閩越同様に越の後継勢力であったのが東甌であるとされる。越王勾践(?~紀元前464年?)が呉を打ち破った際に、紀元前472年にその子弟に分封した地域のひとつが東甌の起源であったとされる。越滅亡後に長江下流の江南沿岸地域の温州一帯に逃れた越の王室が現地の百越である甌人と次第に融合していって、甌越族を形成していった。越の王族ということで、閩越同様に勾践の後裔を自称しており、両者は越の正当性を巡ってしばしば衝突していたとされる。秦より騶無諸が君長の号を下賜されるのと同時期に東甌の首長であった騶揺(生没年不詳)は東甌の君長の称号を与えられる。閩中郡が設置されて一時的に政権としての東甌は消滅するが、紀元前209年に起きた陳勝・呉広の乱に乗じて反秦に転じた鄱陽令の呉芮(?~紀元前202年)を支援する形で騶無諸とともに騶揺が反秦勢力に加わる。秦が滅亡すると、項羽により呉芮は衡山王に封ぜられる一方で東甌はその勢力を恐れられて騶揺は都尉(郡の軍事を司る役職)を与えられるのみであった。これが要因となって項羽・劉邦の覇権争いにおいては騶揺は劉邦を支援し、漢の建国に大きく寄与した。

紀元前200年に騶揺は海陽斉信侯に封じられ、続く紀元前191年に漢代二代皇帝の恵帝(紀元前213年?~紀元前188年)から建国の恩賞として騶揺に東甌王の称号を与え、騶揺は東甌(現在の浙江省温州市)に都を定めて東甌国を建国した。紀元前154年に呉楚七国の乱が勃発すると、東甌はこれに呼応する形で長江まで出兵して南京に駐屯している。間もなく反乱軍が瓦解すると首謀者である劉濞が旧知の縁を頼って東甌に亡命するも、東甌王の放った刺客により命を落とすこととなる。この時の因縁で閩越に逃れた劉濞の子である劉駒が閩越王騶郢をそそのかして東甌への出兵を進め、この混乱の最中で東甌王の騶貞復で死亡するも、武帝の派遣軍により閩越の侵攻は一時的に止まる。その後、騶貞復の弟である騶望が後を継いで東甌王となるが、再び閩越の圧力を受けてこれに抵抗することができず、騶望は一族約四万人を引き連れ北上して江淮一帯(長江下流域および淮下流域)の廬江(安徽省六安市)に移住して、武帝より広安侯に封じられる。国としての東甌自体はこれにより消滅するが、甌越人は故地に留まるか、もしくは戦乱を避けて周辺各地に散らばっていった。

西甌

百越の中で甌越または甌人と呼ばれた集団は、現在の浙江省温州市近辺に相当する甌江および霊江より東に住む南方の異民族を指していたとされる。その一方で、現在の海南島(漢代に珠崖郡と儋耳群が置かれた)を含めた嶺南以南の地域周辺にいたとされる民族も甌越と呼ばれていた(恐らくは両者を混同していたものと思われるが、広く分布する甌越のうち浙江省周辺にいたものを東甌と定義していたとの説もある)。

西甌と呼ばれた民族集団は後者であり、班固(32年~94年)の『漢書』「地理志」には「蛮夷中、西有西甌、其衆半羸、南面称王。(蛮夷の中、西に西甌あり、その衆半羸なり、南面して王を称す)」とある他、西晋・東晋の郭璞(276年~324年)による『山海経』の注にも「甌在閩海中、鬱林郡為西甌。(甌は閩海中に在り、鬱林郡は西甌為り)」とあり、古来よりその存在は認識されていた。嶺南地方で現在の広東省西部、広西チワン族自治区、およびベトナム北部に紀元前3世紀以前から定住していたとされ、とりわけ現在の広西チワン族自治区の玉林市・貴港市・梧州市・賀州市に相当する地域に居住していた。彼らは短髪で全身に入れ墨を入れる他、歯を黒くする習俗があったとされる。また、近接する雒越と呼ばれた人々は水田を営む農耕社会を形成しており、広東省南西部・広西省南部・ベトナム北部一帯に広く居住していたことから、玉林市に住んでいた西甌と混同もしくは同一視もされていたようである。雒越および後述の文郎国は周辺の他百越文化圏と比べて後発ながらも青銅器鋳造技術の発達したドンソン文化の担い手とされ、ドンソン文化自体は紀元前11世紀頃から紀元前1世紀まで続いた。ドンソン文化の文物として高さ1メートル、重さ100キロに及ぶ通称「ドンソンドラム」が有名である。

ベトナム側の『大越史記全書』や『欽定越史通鑑綱目』といった史料によると、元々文郎国(ヴァンランこく)と呼ばれる王国があったが、紀元前258年に第十八代国王の雄璿王(フン・ドェ・ヴォン)の治世に四川省にあったとされる古蜀の第十二代国王の蘆子霸王の王子であった蜀泮(開明泮、?~紀元前208年)が率いる西甌によって併合されたという。文郎国は雄璿王が軍備をおろそかにしていたために当時南征を進めていた秦軍の侵攻を防ぎきれず、北部に秦軍の駐屯を許す一方で、文郎人と共存していた西甌や甌雒は抵抗するか支配を逃れていた。そこに流浪の末に四川地方すなわち蜀よりベトナムに到った蜀泮を指導者として秦軍に徹底抗戦し、秦軍の屠睢(?~紀元前214年)を破って秦軍を撤退させることに成功する。

これにより、蜀泮は雄璿王より禅譲を受け、中国南部およびベトナム北部にいた甌越=西甌と南のベトナム北部のホンハ(紅河)デルタにいた雒越を統合し、国号を甌雒(または甌貉や甌駱とも)とした国家を建国する。史実として甌雒がベトナム最古の王朝であり、蜀泮は安陽王と称して現在のハノイから北に約16km離れた封渓(フォンケー)に都を置いた。封渓は現在のハノイ市に存在するドンアイン(東英)県コーロア(古螺)社であり、大小の河川に囲まれたデルタ地帯に位置していることから交通の要衝で栄えただけでなく、当時としてはベトナムでも最大の人口を有していたとされる。

蜀泮は秦軍を一度は撃退できたものの、再び秦の侵攻があるものと考えて封渓にコーロア城(古螺城)を築いて防備を行う。近隣のホアン川とカー沼を取り込んだ城塞のその姿が巻貝に似ておりタニシ城(螺城)と呼んだことが地名の由来となっている。しかし、紀元前207年に秦の始皇帝の死去と同時に中国国内では反乱軍が各地に蜂起し、この混乱に乗じて南征軍を指揮していた将軍の趙佗(紀元前257年~紀元前137年)は独立して番禺(現在の広東省広州市番禺区)を拠点とした南越を紀元前207年に建国する。当初、甌雒は南越からの侵攻を受けたものの、撃退したことにより南越と講和を結び、蜀泮の娘・媚珠と趙佗の長子・趙仲始が婚姻を進める。これにより表面的には緊張関係はいったんは緩和して両国は一度は停戦するが、その後講和が決裂したことで再び交戦状態となり紀元前207年頃に蜀泮は戦死したとされる。

また、甌雒の首長として「譯吁宋」の名が劉安(紀元前179年~紀元前122年)が記した『淮南子』に見られ、秦の将軍屠睢に打ち取られたという記事がある他、漢が南越を紀元前112年に滅ぼした後に朝廷に従わない勢力である「甌雒人」の西于王を討伐したという記事が『漢書』に見られる。譯吁宋と蜀泮との関係は不明であるが(おそらく無関係であると推測される)、西于王についてはそれ自体が南越が甌雒に下賜した称号であり蜀泮の末裔ではないかと指摘する意見もある。

南越

秦の百越征服事業

紀元前221年に春秋戦国時代の戦乱を収束させて中国統一を果たした秦の始皇帝は古来より中原を脅かしていた北方の匈奴の遠征を開始し、秦の将軍蒙恬(?~紀元前210年)により紀元前215年頃には陝西省・甘粛省・寧夏回族自治区・山西省・内モンゴル自治区に跨るオルドス地方から匈奴を駆逐することに成功した。そして、紀元前223年に楚を滅ぼしたことで秦は南方への領土拡張が可能となり、百越が群居する華南および嶺南に向けて兵を発する。目的としては長江以南の温暖かつ肥沃な土地で得られる犀角・象牙・玳瑁・翡翠・真珠・珊瑚といった華北では入手が困難な南方の特産品を独占するためであり、実際に投入した兵力は匈奴遠征よりも多かったという。

紀元前219年に第一次遠征として50万の兵士を五分割して南進し、屠睢が総司令官を、任囂(?~紀元前206年)が副司令官を務め、浙江省の甌越や福建省の閩越を平定して同地を秦の領地に接収していったが、屠睢が西甌との戦いで戦死したばかりではなく、1万人の兵士が壊滅する事態に陥る。始皇帝も嶺南征服を諦めきれず、紀元前214年には揚子江支流の湘江と広西チワン族自治区の桂林市を流れる漓江を結ぶ全長33.1キロの運河であるる霊渠を切り開いたことで、南方戦線への大量の物資輸送が可能となった。これは結果的に南海に注ぐ珠江の支流である西江への接続を実現させ、兵力の輸送だけではなく、秦を南シナ海を通じた物流網に乗せる狙いもあった。これにより紀元前214年中には趙佗を総司令官として百越諸族を制圧して福州・桂林・広東・広西・ベトナム北部といった主要地域を奪取していった。征服地には南海郡(現在の広東省広州市)・桂林郡(現在の広西チワン族自治区桂林市)・象郡(現在のベトナム北部および広西チワン族自治区)といった三郡を設置して、秦が施行した郡県制による全国統治の機構のひとつとして中華世界に組み込んでいった。秦は逃亡した罪人(逋亡人)・貧家出身の入り婿(贅壻)・商人を積極的に入植させただけでなく、支配した百越の地域に秦の筆記法と中原の言語を導入しようと中国化を推し進めていった。

南越の独立

紀元前210年に始皇帝が病没すると、陳勝・呉広の乱をきっかけに中国では反秦の狼煙が各地であがる。そのような中で屠睢・任囂の跡を継いだ趙佗は百越征服戦争を続けて紀元前208年には甌雒領を交趾郡と九真郡に分割した。紀元前206年に最終的に秦が滅亡すると、南海郡・桂林郡・象郡を統治していた趙佗は紀元前203年に桂林郡・象郡の二郡を併合して、突如として国号を「南越」をした独立国家を樹立する。漢(前漢)建国のまだ混乱が残る時期であったために、趙佗はそれを好機と捉えて閩越や甌越だけではなく、北西に位置する広東省南西部・広西省南部・ベトナム北部一体の駱越も制圧して、一時は漢に対抗できるだけの勢力を保有していた。とはいえ、紀元前196年に劉邦は陸賈(生没年不詳)を南越に派遣して、南越の漢への帰順を説くことに成功し、これにより趙佗は南越王印綬を授かり、南越は漢の冊封体制下に組み込まれた。翌195年に劉邦が崩御し、その皇后である呂后(紀元前241年~紀元前180年)が権勢を振るようになると、陸賈が朝廷より一時的に下野したこともあり、南越と漢の関係が悪化していった。呂后は南越との国境での物資の往来を止めるなどの措置を行ったため、呉氏長沙国と同盟を組んで南越を攻めようとしていることを事前に察知した趙佗は長沙国に侵攻している。この際に趙佗は自ら「南越武帝」と称して、漢の冊封体制からの離脱を宣言している。これに対して漢は遠征軍を派遣したが、高温多湿な気候のために遠征に失敗する。南越も対抗手段として閩越・甌越(西甌)・駱越を帰属させることで最大の領土を広げた。紀元前179年に呂后が崩ずると、劉邦の第四子である文帝(紀元前203年~紀元前157年)が第五代皇帝に即位し、再び南越の懐柔政策を採り、下野していた陸賈を復職させて交渉の末に南越王として再び漢に帰順させることに成功した。ただし、対外的には「南越王」とはしていたものの、「南越武帝」の称号を使用していた。

趙佗以後の南越

紀元前137年に趙佗が死去すると、長寿であったために実子は皆すでに死没しており、孫の趙眜(紀元前157年~紀元前124年)が南越の第二代の王に即位する。紀元前135年に閩越が南越に侵攻したことで南越の要請を受けて武帝は討伐軍を派遣するが、閩越到着直前に閩越王騶郢が弟の騶余善が一族や大臣と謀って暗殺されたために討伐計画自体は中止となった。武帝は南越に対して以後閩越の監視を命ずるとともに、趙眜と太子趙嬰斉(?~紀元前115年)の入朝を求めた。結果的に趙嬰斉が人質として漢入朝するものの、趙眜は病気を理由に王位につくまでの12年間漢の国都長安を訪れることはなかった。また、1987年には番禺の西北にあたる広東省広州市象崗山で工事中に偶然趙眜の陵墓が発見され、1000点の副葬品が確認されるなど嶺南地方で最大規模の墳墓となっている。なお、この陵墓は一般的に南越王陵墓と呼ばれるようになった。

紀元前124年に趙眜が病没すると、趙嬰斉が長安より戻り第三代王に即位する。趙眜は入朝前に南越ですでに趙建徳(?~紀元前111年)をもうけているが、長安滞在中に邯鄲樛氏の娘との間に趙興(?~紀元前112年)ももうけており、最終的には趙興が趙嬰斉の後継者となり、これが後の南越王室での内紛の遠因となった。

紀元前115年には趙嬰斉が死去したために、まだ幼かった趙興が王位に就き、南越の丞相であった呂嘉と母の邯鄲樛氏が執政していた。ここで漢への帰順を巡って対立が発生し、趙興が呂嘉に殺害されてしまうという事態にまで至る。これを好機と捉えた武帝は南越遠征軍を派遣するものの、紀元前112年に派遣軍の韓千秋(?~紀元前112年)が呂嘉の軍に滅ぼされてしまう。翌紀元前111年には再び派兵し、将軍の路博徳(生没年不詳)と楊僕(生没年不詳)が番禺を攻略し、守備軍に投降勧告を行ったことで多くが投降した他、呂嘉と趙建徳が番禺を脱出して逃亡したものの、追討軍によって捕縛され処刑されてしまう。93年に及んだ南越の治世は武帝による遠征で滅亡し、漢は南越の旧領に南海・蒼梧・鬱林・合浦・交阯・九真・日南・珠厓・儋耳の9郡を設置し、漢による嶺南の直接統治を開始する。

ベトナムにおける北属期

南越の滅亡後、漢による直接支配から呉権(ゴ・クエン、897年~944年)による北ベトナム最初王朝である呉朝を建国するまでの、中華王朝によるベトナム統治時期のことをベトナムでは北属期と呼ぶ。開始時期については趙佗が南越王として北ベトナムの統治を開始した年代を起点とする学説もあるが、一般的には第一次(紀元前111年~紀元39年)・第二次(44年~544年)・第三次(548年~939年)の時代区分を包括したものを指すことが多く、現在のベトナムでは中国諸王朝の支配を受けていた国辱的な期間と扱われている。ただし、この歴史認識とは矛盾する形で、北属期を含めてほぼ伝説上の王朝である文郎国初代王の涇陽王の即位を紀元前2879年として「ベトナム5000年の歴史」といった言い回しがベトナムには存在する。

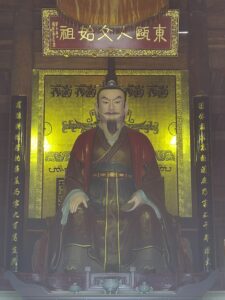

紀元前111年以降、中華王朝に対して一定の独立を維持していた、もしくは中華王朝に対して反乱を起こして一定の勢力を保っていたものを、現在のベトナムの歴史教育では王朝ないしはそれに準ずる特別な地位を認められた勢力を独立王朝として扱うことがある。例えば、40~43年に北ベトナムの交趾郡で徴姉妹の反乱を起こした徴側(?~43年)と徴弐(?~43年)の姉妹は実質的数年程度の反乱を起こしていたにすぎないがベトナムでは英雄視されている。また、後漢末期に交阯太守に任じられた士燮(137年~226年)は嶺南から北ベトナムにかけて独立政権を樹立しており、漢人にも関わらず北ベトナム現地を発展させた人物として死後も長らく敬愛されてベトナムの正統な王であると伝統的に扱われていたものの、18世紀以降から次第に否定的に評価されるようになった。1945年のベトナム八月革命まで教化者として漢文用教科書には名前が記されていたが、戦後のクオック・グー(フランス人宣教師アレクサンドル・ドゥ・ロード発案のアルファベットによるローマ字表記)の普及による漢字文化と漢文教育の衰退により、士燮の名前が教科書から見えなくなり、現在のベトナムの教科書からは完全にその名前は削除されている。

以後、中国王朝の交替が繰り返される中、ベトナムでも土豪による反乱もたびたび起こる。184年には交阯刺史の周敞を現地の民衆が刺殺してその暴政を朝廷に訴える事件が起きた他、248年には交州九真郡(現在のベトナム北部のタインホア省)で趙氏貞(226年?~248年?)が三国呉に対して反乱を起こし、548年には李賁(503年~548年)が交州の龍編(現在のベトナム北部のバクニン省)で南朝梁に対する反乱を指導する。

中国で魏晋南北朝時代が終結して隋唐時代となってもなお反乱が頻発し、687年には安南都護府に対して李嗣先と丁建が、722年には驩州(現在のベトナム北部のゲアン省)で梅叔鸞が、766年には馮興・馮駭の兄弟が起きる。846年には四川省・雲南省に勃興したチベット・ビルマ語族系の南詔がベトナムに進出し、一時的に交趾が南詔に占拠されるものの、880年には節度使曽袞が兵士の反乱により安南都護府から追放される。以後は唐の凋落とともにベトナムへの支配的影響力が著しく低下し、906年には初めてベトナム人として土豪の曲承裕(クック・トゥアズー、830年~907年)が節度使の役職に就くが、すでに政治的求心力を失って唐からは半ば黙認されたものであり、唐の没落がベトナムが中国に支配体制から逃れて独立する契機となった。その後、唐滅亡後は五代十国の時代に劉龑(889年~942年)が嶺南およびベトナム北部に南漢を建国し、曲承裕の政権は923年にこの侵攻を受けて壊滅する。931年に曲承裕に仕えていた楊廷芸(ズオン・ディン・ゲ、?~937年)が南漢軍を撃破して節度使を自称するものの、ほどなくして部下の矯公羨(キェウ・コン・ティエン、?~938年)に暗殺される。楊廷芸の跡を継いだ呉権が938年に白藤江の戦い にて南漢軍を破り、翌939年には西甌の都であったコーロア城に都を置いて呉朝を建国した。これが紀元前111年以来約1000年間の中国王朝による支配体制からの独立となり、以後ベトナムでは時代に合わせて中国とは適切な距離を取りながらも1887年にフランスの植民地であるフランス領インドシナに組み込まれるまで独立国家として様々な王朝が存在した。その後、呉権が没すると各地の土豪が割拠して呉朝の支配力が失われていき、最終的に呉朝第四代君主の呉昌熾(生没年不詳)より十二使君と呼ばれた群雄のひとり丁部領(ディン・ボ・リン、924年~979年)が政権を奪取し、丁朝を建国する。丁朝は国号を「大瞿越(ダイコーヴェト)」とし、都をベトナム北部の華閭(ホアルー、現在のニンビン省ホアルー市)に置いた。大瞿越の国号は後続の黎朝や李朝にも用いられたが、1054年に正式な国号を「大越」に改めた。

呉について

呉は現在の浙江省蘇州市に紀元前585年頃~紀元前473年に栄えた国であるが、どのような成立経緯があったのかは具体的には分かっていない。越とは言語系統や文化習俗に似ていることから同種の民族とされているものの、春秋時代において各地の諸侯の間では呉の王族は周王室である姫姓に連なる一族と認識されていたと分かる記述が『史記』や春秋時代の歴史を扱った『国語』に確認できる。また、『史記』によれば呉の公子であった季札(生没年不詳)は賢人として天下に名が広まっており中原各地の名士や政治家と交流を持っていたことから、呉はある程度中原の文化を享受し、かつ自分たち自身は中原文化圏の一員であると自認していたようである。越と同じ言語系統であるとされる呉は元々はタイ語系の先住民族の上に建てられた周の植民地であったともされ、呉の先住民は古くは徐夷・淮夷・南夷と呼ばれた山東省から浙江省周辺に広く定住していた民族の系統であり、呉は先住民族との衝突は避けられないものであったとされる(考古学的調査からも呉が成立したとされる年代以前に農耕社会が存在していたことが確認されている)。

『史記』「呉太伯世家」によると周王朝の祖・古公亶父の長男である太伯(泰伯)と次男の虞仲(または仲雍とも言う)によって呉は建てられたとしている。後漢の趙曄(生没年不詳)が記した『呉越春秋』によると、太伯と虞仲が移り住むと呉の地は大いに発展したとし、太伯兄弟移住以前の呉では鋳造や農耕はあるにはあったが、両兄弟により中原の先進文化がもたらされて農業が飛躍的に発達したとしている。なかでも、太伯と虞仲が移住した当時は、殷の衰退期で中原各地の動乱の波及を呉の人々が恐れたことから城塁を築き、これがきっかけとなって徐々に呉の各地に城市が誕生していったとされる。

1954年に江蘇省鎮江市で発見された宜侯夨簋は周王室と呉の関係性を示す約120文字の銘文が器の底に刻まれており、周の康王が虞侯夨なる人物を宜の国に封じて宜侯夨としたという内容である。『春秋左氏伝』「僖公二十四年」には「故封建親戚、以蕃屏周。(故に親戚を封建し、以て周に蕃屏たらしむ)」とあり、それは周が建国して間もなく周王室に連なる一族を各地の諸侯として封じたという内容であり、『史記』においても虞仲の曾孫である五代目君主周章の弟・虞仲(太伯の弟とは別人)が周の康王(?~紀元前996年)によって虞の地を与えられたという記事がある。虞や宜については具体的にどの地名を指すのか?、虞とは虔の誤字ではないか?、呉と虞を混同しているのではないか?、周章こそが夨ではないか?、と様々な疑問や学説があり、宜侯夨についてはまだ議論の余地がある。

元々の国号は「句呉」であり、虞仲の子孫である寿夢(?~紀元前561年、太伯から数えて19代目)の時代から正式に「呉」に改名する。南方の蛮族のような語感のあった「句呉」から中原風の「呉」に改めたのである。考古学的史料として清代の1761年(乾隆16年)に現在の江西省吉安市で発掘された者減鐘と呼ばれる青銅器には「隹正月初吉、丁亥、工䲣王皮㸐之子者減択其吉金、自作□鐘、不白不□、不濼不調、協于我霝籥、卑龢卑孚、用祈眉寿□釐、于其皇祖皇考、若召公寿、若参寿、卑汝□□音音、龢龢倉倉、其登于上下、聞于四方、子子孫孫永保是尚。」という銘文が刻まれており、ここに刻まれた「工䲣」が国号としての「呉」という語の初出である(「皮㸐」とは呉王闔閭を指し、鐘の由来となってる「者減」とは闔閭の公子である公子波=終累〔生没年不詳〕であるとされている)。この他、他の青銅器の銘文において「攻吾」「攻敔」と自称していたことを示す用例も確認できる。寿夢以前でこのような使い方を確認でき、寿夢以降でも用いられていた。また、後に闔閭(?~紀元前496年)や夫差(?~紀元前473年)の時代から「攻呉王」「呉王」といった例が確認されるようになり、春秋時代では中原では発音しづらいことから「呉」という呼称に転じたようで、それが中原で正式名称として定着した背景があるとされる。

史書の記述として呉についての最も古い記述は『管子』「小問」に見られ、斉の桓公(?~紀元前643年)と管仲(紀元前723年~紀元前645年)との会話で「呉が邗を滅ぼした」という記事である(ただし、邗についてはどのような国であったのかは詳細は不明)。また、『春秋左氏伝』「宣公八年(紀元前601年)」に「楚爲衆舒叛故、伐舒蓼、滅之。楚子疆之、及滑汭、盟呉越而還。(楚、衆舒の叛くが為の故に、舒蓼を伐ちて、之を滅ぼす。楚子、之を彊し、滑汭に及び、呉越に盟いて還る。)」という記述が見られ、呉と越の中原との関わりについての初出となる。

寿夢より5代後の闔閭の時代になると呉の国力は強大となり、孫武(紀元前535年~?)や伍子胥(?~紀元前484)といった名臣もいたことから紀元前506年には柏挙の戦いで楚を敗走させ、楚の都である郢を壊滅させ滅亡寸前にまで追い込む。しかし、新興勢力であった越の君主である允常(?~紀元前496年)が呉に侵攻したことにより楚から撤退した。これにより交戦状態となった越と呉は、闔閭の子・夫差が允常の子で後を継いだ勾践(?~紀元前464年)を一時的に屈服させることで、呉は越よりも優勢に立った。中原に覇を唱えようと北上して斉を撃破した呉は諸侯の盟主と認めさせるために会盟を開こうとするが、華北の盟主的存在であった晋の反対により紛糾していた間隙を縫って、国力を密かに蓄えていた越により紀元前473年に滅ぼされる。

越について

越とは紀元前600年頃から紀元前306年に浙江省の会稽(現在の紹興市)を都として存在した国で、黄河文明によって生まれた周などの華北とは対照的に、長江流域に栄えた長江文明を継承する系統であり、先述の百越に属する民族によって形成されたとされている。『史記』「越王勾践世家」、『漢書』「地理志」、『呉越春秋』では夏王朝の第六代の王・少康の子である無余が会稽に封じられて、現地の習俗に従い、文身(入れ墨)・断髪(髪を結って冠をするのが君子たる装いだが、それをせずにざんぎり髪にすること)したのがそのはじまりとしている。

古くは甲骨文に「于越」、『竹書紀年』では「于粤」、『越絶書』では「大越」(後にベトナムに誕生した大越国とは異なる)としており、『春秋左氏伝』『国語』『史記』では単に「越」としている。かつて、「于越」は他者からの呼称であり、とりわけ斉や魯では越を指して「于越」と呼ぶことが一般的であったとされる。また、一方で越人は自分たち自身を「于越」と呼ばなかったとこれまで思われてきたが、実際には「于越」と自称していた例も確認されている。越は当初は「戉」としていたが、越が大国になると自称の国号として「![]() 」という字を用いていたが、越が滅亡すると「越」の語が常用されるようになった。

」という字を用いていたが、越が滅亡すると「越」の語が常用されるようになった。

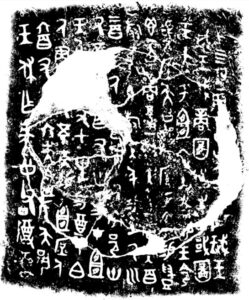

夏王朝の系譜を継ぐことから越の人々は禹の子孫であると自称しており、浙江省紹興市の銭塘江沿岸に位置する会稽山は禹が巡幸していた際に没して山麓の大禹陵に葬られた。始皇帝も中国統一を果たした際には会稽山周辺を巡行し、「会稽刻石」と呼ばれる石碑を建てている。会稽山の麓には紀元前5000年~紀元前4500年に新石器時代の河姆渡文化の遺跡があり、この文化を支えた人々は明らかに華中以北とは異なる文化圏に属する人々であり、初期オーストロネシア人と何らかの関係があるのではとの指摘もある。

「呉越同舟」「臥薪嘗胆」の故事成語で知られるように、越は隣国の呉と抗争を繰り広げ覇を競っていた。両国の争いは三代五十年にも及び、当初は呉王闔閭(紀元前514年~紀元前496年)が越に侵入して逆に大敗を喫する。その子の夫差(?~紀元前474年?)の時代に大挙して越に攻め入り、ついには越王勾践(?~紀元前464年?)を会稽山に囲み、越王自らが臣下となり妻を妾に進呈しようと申し出たほどの屈辱的投降を強いられるようになった。復讐を誓った勾践は「会稽の恥」を深く念じて忘れず、みずから耕作して妻には機織りをさせて、十年にわたって兵力を蓄えた末、呉王が会盟のために北方に出向いている留守を襲撃して、紀元前473年についに呉を滅ぼすことに成功する。『越絶書』によると呉を滅ぼした後、勾践は都を瑯琊(現在の江蘇省連雲港市)に遷し、斉・宋・晋・魯と言った国と会盟して中原に覇を唱えたとしている(『史記』によると勾践より四代後の翳〔紀元前411年~紀元前375年〕の時代に遷都したという記述があり、両者に齟齬がある)。

しかし、呉を滅亡させた勾践は疑心暗鬼に陥り、腹心の文種(?~紀元前472年)を粛清し、勾践に仕えていた范蠡(生没年不詳)も勾践の性格を熟知していたために斉に亡命した(その後、宋に移り住んで「陶朱公」を名乗り、商売に成功して巨万の富を得ていたともされる)。勾践は越の最盛期を築きながらも、このように人材を失ったことで国力も喪失し、勾践の六世孫の無彊(紀元前354年~紀元前306年?)は楚の遠征により敗北して亡命し、紀元前306年には完全に滅亡する。

越の文化の高さを示す文物として1965年に湖北省荊州市で発掘された越王勾践剣が象徴的である。楚が越を滅ぼした後にこの剣が楚に伝えられ、何らかの事情で楚の王族であった昭固に下賜され、それがそのまま昭固の墳墓に副葬品として埋葬されていたものである。この剣はターコイズ・青水晶・ブラックダイヤモンドで象嵌された銅剣であり、非常に良好な保存状態で発見されている。また、それだけではなく、刀身には鳥虫書(鳥虫篆・鳥虫文とも)と呼ばれる字体で名分が刻まれており、この字体は越・呉・楚で用いられ、とりわけ越の遺物で多く見られる。中原では戦車中心での戦いが主流であったために戈が一般的に用いられていたのに対して、華中以南では河川や水路が多く、戦車は兵器の主流とはなり得ず、歩兵中心であったことから剣が早い時期から主要な武器となっていた。越王勾践剣は当時の越における最高水準の技術を傾けて作られたことが判るのと同時に、地理的条件と豊富な天然資源に恵まれたことから文化の質も自ずと絢爛なものへとなっていった。中原の地味で荘厳さを感じさせる文物とは異なり、鳥虫書に象徴されるように華美であるとともに、文字が書かれる素材にも中原の文化とは異なった斬新さを感じさせる。

楚について

楚の起源

楚は現在の湖北省・湖南省にあった王権で、周の建国からほどなくして周の史書に存在が確認できることから紀元前11世紀頃から紀元前223年に秦に滅ぼされるまでの約800年間存在したとされる。黄河流域の中原とは異なる文明を持ち、長江最大の支流である漢水を支流として江漢平原に発達した独自の文化圏であり、春秋戦国時代の史料からは中原諸国とは異なる固有の文化・習俗があったことが確認できる。

『史記』では楚の先祖は黄帝・帝嚳・堯・舜と並んで五帝のひとりに数えられる顓頊としており(同時に秦と趙の先祖であるともしている)。ただ、史学・考古学的に楚の民族的分類はいまだ定説を得るにいたっておらず、河南省から山東省南部に分布していた東夷が建国したとする北来説と、湖南省や貴州省に点在するミャオ族の祖先にあたる長江文明由来の民族が建国したとする土着説がある。近年の楚墓発掘の進展により王侯庶民問わずに埋葬される際に中国の伝統的な北向きではなく南向きとしていることから土着説が有力になりつつある。

「楚」と言う字は「林+疋」からなり、言葉としては「疎(まばらの粗朶=自生する雑木や雑草)」と同系である。つまり、楚とは元はまばらに灌木の生えた叢林(ブッシュ)を指す。華中の漢口(現在の武漢市周辺地域)は漢水と長江中流の潤す地域は比較的湿度が高く、気候が温暖である。この地方に生い茂るブッシュを焼いて、焼き畑耕作を営む原住民が建てたのがこの楚の国であった。この人々を周人は「荊蛮」と呼んだ。荊蛮の地は、東方に伸びて淮水に接するため、淮水のほとりにいた淮夷とも恐らくは縁の繋がる部族であったと思われる。

荊蛮は火をもって野や林を焼くために、火の神である祝融をまつる風習があった。加えて、楚の酋長は代々氏に「羋」、姓に「熊」の字を冠しており(楚の始祖も鬻熊という名である)、「熊」とは「火の獣」である。鬻熊の曽孫である熊繹(?~紀元前1006年)には周の成王より子爵として丹陽(河南省析川)に封ぜられる。第9代王の熊渠(生没年不詳)が湖北省中部と南部に広がる江漢平原を平定し、東は長江下流の揚越の地まで勢力を拡大するまでに至った。『史記』「楚世家」では熊渠は「我蛮夷也。不与中国之号謚。(我は蛮夷なり。中国の号謚に与らず)」と述べ、楚が明らかに中原とは文化風習を異にする独立した存在であることを物語っている。時代は下って、初めて王号を自称した第21代の武王(?~紀元前690年)も「我蛮夷也。今諸侯皆為叛相侵、或相殺。我有敝甲、欲以観中国之政、請王室尊吾号。(我は蛮夷なり。今諸侯皆叛し、相侵し、或いは相殺す。我に敝甲有り、もって中国の政を観んと欲す。王室に吾が号を尊くせんことを請う)」と述べたとされ、周の王室の衰退に反応して各地の諸侯が覇を競うようになると楚も中原各国と比肩できる独立国家と自認するようになった。以後、楚は急速にその勢力を伸ばしていき、華中に一大勢力圏を築いていった。春秋五覇のひとりであるとともに楚随一の名君とされる荘王(?~紀元前591年)は国力を増強しながら、周辺諸国を制圧して洛陽郊外まで兵を進めるまでになっていった。この時の周の使者との一連のやりとりが「鼎の軽重を問う」の故事の由来である。第40代の威王(?~紀元前329年)の治世である紀元前334年には楚に侵攻した越を撃退しただけではなく、これを滅ぼした。威王およびその父である宣王(?~紀元前340年)の時代が楚の最盛期とされ、戦国末期には東の斉、西北の秦に並ぶ強国として残ったが、他国は実力本位の人材登用により国政改革を断行する反面で、世襲による官位を独占した貴族制度やこれに起因する権力抗争があったことにより、魏から亡命してきた呉起(紀元前440年?~紀元前381年)を登用するも政治改革に失敗し、ついには紀元前223年に秦によって滅ぼされてしまう。

楚の文化

『楚辞』に代表されるように、華北の中原とは異なる自由奔放かつ情熱にあふれた南方独特の文化が楚には花開き、とりわけ春秋戦国の中でもシャーマニズム的な要素が強く文化に反映されていた。「人物龍鳳帛画」「人物御龍帛画」「鎮墓獣」といった文物が副葬品として楚墓から発見されているが、それらは他の列国には見られない独自の龍・鳳凰信仰や動物信仰があったとされる。宗教観としても、楚人は自身を東君と呼ばれた太陽神と火の神・祝融の後裔と信じ、太陽と火を象徴する色を赤としており、楚では赤色が尊ばれたとしている。『墨子』「公孟」に「楚荘王鮮冠組纓、絳衣博袍。(楚の荘王は鮮冠組纓にして、絳衣博袍なり)」とあり、「絳衣」とは鮮やかな赤色の衣を指していることから分かるように赤は神聖にして高貴さを示す色であった。

この他、文化的特徴として漆を多用していたことが分かっている。食器など木製品だけではなく、皮革・竹・金属・陶器・絹・麻といった材質にも漆塗りを施しており、漆器の彫刻や絵柄には宗教をモチーフとしたものでなく、楚人の日常生活を題材としている。また、周に代表されるような青銅器文明とは異なり、石器と銅器を併用していた銅器時代に属する文明であり、楚式鼎とも呼べる鼎や鐘といった青銅器も数多く出土している。

しかし、楚は必ずしも中原に対峙していた文明圏であったというわけではなく、中原様式の建築物や埋蔵品も確認されている。1993年に湖北省荊門市の郭店一号楚墓から大量に発掘された竹簡群(いわゆる「郭店楚簡」)からはわずかに『老子』の竹簡が見つかった他、『周礼』をはじめとする儒家の書が見つかっており、貴族の子弟は中原諸国と同等の教育が行われていたものと考えられる。この他、『孟子』「滕文公章句下」にも「有楚大夫於此、欲其子之齊語也、則使齊人傳諸、使楚人傳諸、曰、使齊人傳之。(此に楚の大夫有りて、その子の斉語せんことを欲するや、則ち斉人をして諸に傳たらしめんか。楚人をして諸に傳たらしめんか。曰く、斉人をして諸に傳たらしめん)」とあるように、楚の貴族はその子弟に積極的に中原および他地方の言語を学ばせていたことが窺い知れる。

楚の言語

古楚語

楚の言語については、孟子が楚出身の思想家許行を「南蠻鴃舌之人」と呼んで蔑んだり、『春秋左氏伝』「宣公四年」に楚の宰相・闘穀於菟の名前のうち穀は乳で於菟は虎と示す記事があることから、呉や越と同様に中原のいわゆる雅語とは異なるものと春秋戦国時代にはすでに認識されていた。

『春秋左氏伝』「荘公二十八年」に「衆車入自純門、及逵市、縣門不発、楚言而出。(衆車純門自り入り、逵市に及ぶ。縣門に発じず、楚言して出ず)」で「楚言」と見えるのが楚の言語ついて示した記述の初出であり、これは古楚語と定義され、湖北・湖南・長江中流域で用いられていたと考えられ、現在の湘語のルーツであるとされている。この記事で「楚言」とあるのは鄭を攻めた際に鄭の密偵に作戦を漏洩させないために楚語で全て軍令を発したという内容であるが、これは裏を返せば楚語は楚の人間でなければまず理解できないものであったことを示している。

秦帝国崩壊後に覇権をめぐって争った項羽と劉邦についても、項羽の軍が劉邦率いる漢軍に垓下の戦いで包囲された際に四方を囲っていた漢軍から楚の歌が聞こえてきたことで多くの楚出身兵士が劉邦軍に加わっているに項羽が驚き、その愛人である虞美人に贈った「垓下歌(垓下の歌)」には『楚辞』と似た特徴が見られる。劉邦も項羽との楚漢戦争に勝利し、故郷の沛(現在の江蘇省徐州市)を通った際に酒宴を開いており、この時に歌った「大風歌」も『楚辞』に似ている。なお、項羽は代々楚の将軍を務めた家系であり(祖父は秦に徹底抗戦した項燕〔生没年不詳~紀元前223年〕で、その末子の項梁〔生没年不詳~紀元前208年〕は項羽の養父)、劉邦の出身地は春秋戦国時代に宋が県を置いたのちに斉・楚・魏がその支配権を巡って争っており秦に接収されるまで楚の領地であった。

【垓下歌(垓下の歌)】

力拔山兮氣蓋世。時不利兮騅不逝。騅不逝兮可柰何。虞兮虞兮柰若何。

力山を抜き気世を蓋(おお)ふ、。時利あらずして騅逝かず。 騅逝かざるを奈何すべき。 虞や虞や若(なんじ)を奈何せん。

【大風歌】

大風起兮雲飛揚。威加海内兮歸故鄕。安得猛士兮守四方。

大風起きて雲飛揚す。威は海内に加わりて故鄕に帰る。安(いづ)くにか猛士を得て四方を守らしめん。

文献史料の制約から古楚語については実際にどのような言語であったかを検証することは困難となっており、『楚辞』や楚と同時代に他国で記された史書など現存する資料から類推するほかない。遅くとも春秋時代までには古楚語が形成されていたとされ、その成立過程で百越系の言語、ミャオ族・ヤオ族系の言語、タイ語系の言語もしくはベトナム語系の言語と接触していた可能性がある。

先秦の文献に残る楚語系の単語として、闘穀於菟が就いていた宰相職に相当する「令尹」、将軍に相当する「莫敖」、書庫や記録所を意味する「蘭台」(後にこの単語は漢代にも引き継がれる)、神官や巫者を指していた「巫咸」といった名詞があったことが確認されている。固有名詞として楚の首都「郢」や同じく楚の都市である「鄢」も楚語由来の語であるとされている。それ以外にも『楚辞』には固有の神の名として「湘君」(湘水の神)や「河伯」(黄河の神)があり、地名では「洞庭」(洞庭湖)や「九嶷山」(湖南省南部の永州市に位置する山)が楚語系統の単語、一般名詞として「蘭」(らん)・「芷」(し)・「蓀」(そん)といった香草の名称も確認できる。

また、戦国七雄の一強として楚の国力は隆盛したために多くの移民が湖南地方に移り住んだことにより古楚語がより広い地域に伝播していき、秦による中国統一後も、秦が楚の故地に長沙郡と黔中郡を置いたことが、古楚語の拡大に大きく作用していった。

呉は越によって滅ぼされ、なおかつその越は楚によって滅ぼされているが、古楚語と古呉語は比較的近縁の言語だったようで、現代でも湘語と呉語は「発音は同じだが声調が違うだけ(これを「腔同調不同」と呼ぶ)」といった共通点があると論じられることがある。隋唐までは呉楚語というひとくくりで一方言と見なされており(揚雄の『方言』では楚と南楚とで分けて両者の方言を論じている)、陸法言(生没年不詳)が記した中国初の韻書『切韻』の序で「呉楚、則時傷軽浅、燕趙、則多涉濁、 秦隴、則去声為入、梁益、則平声似去。(呉楚は則ち時として軽浅に傷〔いた〕められ、燕趙は則ち渉濁多く、秦隴は則ち去声入と為り、梁益は則ち去声去に似たり。)」と記しているように呉と楚の明確かつ厳格な区分をする必要がないほど同質性が高かったようである。その後、隋唐から宋代にかけて呉語と楚語が分離し、南部すなわち現在の湖南に相当する地域の楚語が中古湘語となり、これが現在の湘語の直接的な祖語となった。反対に北部すなわち現在の湖北の楚語は西南官話へと変化していった。

南楚語

前漢の揚雄著『方言』には古楚語の系統として、南楚江湘と呼ばれた現在の湖北省・湖南省に相当する地域で南楚語が話されていたとしている。呉語とも何らかの関係があったのではないかと指摘され、『史記』「貨殖列伝」には「衡山、九江、江南、豫章、長沙、是南楚也。(衡山、九江、江南、豫章、長沙、はこれ南楚なり)」とあるように湖北・湖南だけではなく、江西省・広東省・広西チワン族自治区の一部も包括しているという解釈もあり、現地のいわゆる荊蛮に見なされていた先住民族の言語も吸収することで、古楚語と土着の言語が融合した南楚語が形成されていったとされる。ただし、実際には厳密な言語分類上で南楚語という単一の言語があったというよりは、歴史的・地理的な要因から特定の地域の複数の言語に与えられた便宜的呼称が実態に近いと思われる。

秦漢の時代には長沙を中心にかつて楚と呼ばれた地域は発達していき、現地のミャオ族やヤオ族の祖先にあたる諸先住民が定住するような奥地にまで漢民族は開発を行っていくことで、長沙から離れた遠隔地でも移民の入植により南楚語の使用地域が拡大していった。前漢から一時的に政権を簒奪した新王朝でも長沙郡を「填蛮郡」と改めたことも、当時先住民族の勢力が依然強かったことを示している。加えて、紀元2年から140年まで戦乱により北方からの移民が急増し、長沙郡では人口が23万人から105万人に、零陵郡(現在の湖南省南西部および広西チワン族自治区北東部)では14万から100万までに増加したと言われている。楚の言語は中原の言語の流入により、中原の文語や官話が浸透しつつも、楚語の語彙や音韻は保存していったことで、中原の雅言と混淆した言語へと変化していった。

『方言』において南楚語は例えば「暁(現在の標準中国語の「暁得」)」のように一部の語彙が中原の言語に吸収された事例もあるが、基本的には南楚が現在の湘語の直接的な祖語にあたるとの指摘する学者もおり、南楚語を「古湘語」を呼ぶこともある。研究者によっては、「原湘語」という名称を与えている場合もある。

漢代以降の楚の言語

漢帝国崩壊後、晋を経て南北朝時代にいたるが、『宋書』では南朝梁の劉裕(363年~422年)について作者の沈約(441年~553年)は「史臣曰、高祖雖累葉江南、楚言未変、雅道風流、無聞焉爾。(臣曰く、高祖葉を江南に累〔かさ〕ぬといえども、楚言未だ変ぜず。雅道風流、焉を聞くこと無きのみ)」としており、いわゆる南朝の各王朝は中原王朝の後継政権であると正統性を主張しているが、梁の初代皇帝である劉裕はもっぱら楚語すなわち徐州方言が抜けきれず、専ら中原文化的な素養を見せなかったと評している。また、当時経済の中心であった江南および政治の中心であった荊州・揚州が中華世界の中央であり、その言語が雅言であると述べるとともに、『魏書』に劉裕は項羽の子孫であるという記述があることから、沈約は劉裕の「楚言」を暗に批判したともされる。

漢以降は唐代・五代十国に至っても中原から湖南への移民は続き、中原の言語は楚の故地の言語に影響を与えつつ、かつて楚と呼ばれた地域の言語は中原と異なる独自の特徴を保っていた。唐代の詩人たちもそれについて詩や文章で以下のように表している。

張説(667年~730年)『荆州亭入朝』

「巫山雲雨峽、湘水洞庭波。九辨人猶擯、三秋鴈始過。旃裘吳地盡、髫薦楚言多。不果朝宗願、其如江漢何。」

劉禹錫(772年~842年)『曆陽書事七十韻』

「一夕為湖地、千年列郡名。霸王迷路處、亞父所封城。漢置東南尉、梁分肘腋兵。本吳風俗剽、兼楚語音傖。沸井今無湧、烏江舊有名。…」

李紳(772年~846年)『涉沅瀟』

「…、潮滿江津猿鳥啼、荊夫楚語飛蛮槳。瀟湘島浦無人居、風驚水暗惟鮫魚。行來擊棹獨長歎、問爾精魄何所如。」

温庭筠(817年?~866年?)『焼歌』

「鄰翁能楚言、倚插欲潸然。自言楚越俗、焼畲為早田。」

儲光羲(707年~763年)『安宜園林獻高使君』

「…、楚言滿鄰里、雁叫喧池台。…」

宋之問(656年—712年)『初宿淮口』

「孤舟汴河水、去国情無已。晚泊投楚鄉、明月清淮裏。汴河東瀉路窮茲、洛陽西顧日増悲。夜聞楚歌思欲斷、況值淮南木落時。 」

孫逖(696年~761年)『淮陰夜宿』

「永夕臥煙塘、蕭條天一方。秋風淮水落、寒夜楚歌長。宿莽非中土、鱸魚豈我鄉。孤舟行已倦、南越尚茫茫。 」

宋代に至っても、やはり独自性を持った言語として楚の方言は認識されており、同様に宋代の文人たちも自身の詩文にそれを伝えている。

釈宝曇(1129~1179年)『泊分水』

「櫓声伊軋訴東風、楚語呉歌落枕中。夜半潮頭随月上、客帆和夢各西東。」

蘇轍(1039年~1112年)『竹枝歌』

「舟行千里不至楚、忽聞竹枝皆楚語。楚言啁哳安可分、江中明月多風露。」

「帰去来兮、吾帰何処、万里家在岷峨。百年強半、来日苦無多。見黄州再閏、児童尽楚語語歌。」

黄伯思(1079年~1118年)

「皆書楚語、作楚聲、紀楚地、名楚物」

唐宋の時期は楚の地域が中央から離れていたために比較的保守的な音韻体系が保存され、唐宋代の各種記録では地域差を意識して楚の方言的特徴を持つ語が多数記されている。この時代に後の「湘語」の原型が誕生していったと推定される。明清代には湖南地域では商業活動や軍事が活発化したことで官話との接触が増加し、長沙などの都市部では官話の影響を受けたことで発音や文法に変化が生じ、これが官話化した湘語すなわち後の「新湘語」であり、その一方で農村部や山地では官話の古語や楚語の語彙だけでなく古い文法的特徴を残した「老湘語」となっていった。

楚系文字

秦の始皇帝が中国統一を果たす以前は斉・魏・燕・韓・趙・楚といった列国では各地の方言があったのみならず、漢字が各国で独自で創生されていた。秦が周の故地をそのまま接収して周の文化ひいては漢字をそのまま引き継いでいるのに対して、楚をはじめとした諸国では各国で誕生した文化を反映させた独特の文字が生み出され、それらは「六国文字」と呼ばれる(または「六国古文」とも呼ぶ)。書写材料は青銅器・貨幣・帛書・璽印・兵器・玉器・陶文・木漆器・封泥など多岐に渡るが、中でも楚簡と呼ばれる大量の竹簡による文書群が過去30年でかつてない規模で発見されるようになり、現在中国において古文字学の中心となっている。

楚簡に記されている記述は多岐にわたり、①遣策(墓主の副葬品の品名と数量をリスト) ②卜筮祭祷・日書(占いの文書) ③訴訟案件に関する記録や司法文書 ④儒家・道家・墨家系文献や経書(『詩経』『書経』『易経』など)や歴史書などの典籍に大分される。

現在公開されている楚簡としては、包山楚簡(1986年に湖北省で出土)、郭店楚簡(1992年に湖北省で出土)、上博楚簡(1994年に骨董市場で見つかったもの)、清華簡(2008年に清華大学卒業生より寄贈された骨董市場の流通品)がある。楚簡自体の出土は1950年代から長沙楚墓で出土した五里牌竹簡(1951年発見)、江陵望山楚墓から「望山竹簡」(1965年発見)、河南信陽長台関楚墓から「信陽竹簡」(1957年発見)、馬王堆漢墓から膨大な帛書群(1973年発見)、秦墓から「雲夢睡虎地秦簡」(1975年)などがあったが、近年の研究の進展により不明な文字の解読ができるようになり、文章字体の意味が分かるようなっただけではなく、これまで頼るべき資料の少なかった楚がどのような国であったのかが判明しつつある。

楚で使用されていた文字は必ずしも中原および周辺国と異なっていたというわけではなく、『説文解字』所収の小篆や古文と共通するものが少なくなく、楚系文字がすべて難解かつ特殊な独自文字であったわけではない。ただ、「![]() 」(「吾」に相当する語)、「

」(「吾」に相当する語)、「![]() 」(「信」に相当する語)、「

」(「信」に相当する語)、「![]() 」「

」「![]() 」(家畜を意味する「牲」に相当する語)といった現代の漢字には存在しないものも含まれている。

」(家畜を意味する「牲」に相当する語)といった現代の漢字には存在しないものも含まれている。

また、その他の大きな特徴として楚系文字の規範性は秦代および現代を含めた以後の歴史における漢字とは異なって比較的緩やかなものであり、例えば「静」を表す語には「青」「倩」「寈」「束」、「清」を表す語には「青」というように代替字的な用法が存在した。この他に「小」と「少」の区別が楚ではなかったとされる。ただし、「清」や「静」の代替字として音が近い「井」「生」「眚」が用いられることはなかった。「静」という語は存在したが、それは「争」を意味する語であった。また、楚には「物」という字が存在しなかったとされ、「物」を示すのに「勿」の字を用いていた。

『楚辞』に収められている「漁夫」は

「滄浪之水清兮、可以濯吾纓。滄浪之水濁兮、可以濯吾足。」

(滄浪の水清〔す〕まば、以て吾が纓を濯〔あら〕うべし。滄浪の水濁らば、以て吾が足を濯うべし。)

と伝えられているが、これまでに出土した楚簡から実際に楚で伝わっていた原文が復元可能であり、以下のように復元できるとされている。

「倉良之水青氏、可以濯![]() 纓。倉良之水濁氏、可以翟

纓。倉良之水濁氏、可以翟![]()

![]() 足。」

足。」

楚系文字の通用範囲は楚のみならず、楚に滅ぼされた国や楚文化の影響を受けることが比較的深かった国(曽・呉・徐・蔡・宋など)でも用いられていることが分かっている。また、「![]() 」は楚に限定されて用いられたのではなく、晋でも姓字(複姓)で用いられていたことが判明しており、あくまで用字習慣の違いにすぎないことも分かっている(同様に秦で用いられていた「吾」は斉や晋では「

」は楚に限定されて用いられたのではなく、晋でも姓字(複姓)で用いられていたことが判明しており、あくまで用字習慣の違いにすぎないことも分かっている(同様に秦で用いられていた「吾」は斉や晋では「![]() 」となるが、地名や人名(複姓)で「吾」が用いられていたことが証明されている)。

」となるが、地名や人名(複姓)で「吾」が用いられていたことが証明されている)。

鳥虫書と呼ばれた呉・越・徐・蔡・宋といった中国大陸南方で用いられた書体が楚でも使用されていた一方で、楚系文字は書法的特徴として曲線を主体とした線を多用しており、字形的特徴としても殷代の甲骨文や周代の金文と比較すると文字の使用層が増えたことにより文字数が増えただけでなく俗体が増えた。それ以外の特徴として、

- 合文: 二文字を一文字にまとめる(「之」と「所」を合わせて一字にするなど)

- 重文: 同一の文字を連続で二回読ませる(「節」の右下に「二」を加えて「節節」と読ませるなど)

- 筆画の省略: 「孫」の字で旁の「系」を「么」にするなど

- 構成要素の省略: 文字本来の構成要素そのものを省略する(「箕」を「亓」とするなど)

- 省略記号: 「爲」の「灬」の部分を「二」にするなど、複雑な文字の一部を省略して代替の文字(記号)を置く

- 筆画の共有: 「名」という文字を書く際に、「口」を「月」に重ねることで画数を一部省略する

といった筆写の際に画数やスペースを合理化する手法も考案されている。反対に飾筆(「上」の下に「一」を加えるなど)・表意的偏旁の付加(「鬼」に「示」を加えるなど)・表音的偏旁の付加(「鹿」の字に発音字の「录」を加えるなど)のような文字の煩雑化も確認されている。

また、現代と異なる文字と音の配当関係が存在しており、![]() と「吾」、

と「吾」、![]() と「信」のように音の近似性を媒介とした読み替え=『説文解字』でいうところの仮借も見られる。同様の用例として「唯」を「雖」として、「可」を「何」や「奇」として用い、楚においては文字の配当関係(これを用字法と呼ぶ)は必ずしも厳密な一対一ではなく、その規範性は現代と比べるとかなり緩やかであったようである。

と「信」のように音の近似性を媒介とした読み替え=『説文解字』でいうところの仮借も見られる。同様の用例として「唯」を「雖」として、「可」を「何」や「奇」として用い、楚においては文字の配当関係(これを用字法と呼ぶ)は必ずしも厳密な一対一ではなく、その規範性は現代と比べるとかなり緩やかであったようである。

『論語』や『老子』のように現代までに伝写される過程で本来存在しなかった文言が混入したり、文字が避諱や誤解によって書き換えられたりするなどして、本来の形を留めていないのに対して、楚簡は書写当時の生きた文法や発音を保存していることもあり、出土地と書写年代を確定できればより精緻な史的研究が可能になった。例えば、上古音研究において従来の『詩経』や『説文解字』を用いた周代から漢代までの幅広い年代での言語音系を指していたが、楚簡に見られる通仮字(音が同じ漢字を字義を同じと見做して転用したもの)から戦国中後期の楚国に限定してその音韻現象を検証できるようになった。例えば、「好」は上博楚簡で確認できる『礼記』「緇衣」では「![]() 」の字が用いられており、それまで「好」の音は中古音が暁母x-であることから上古音でも軟口蓋音*x- (日本語のハ行の音に近い)と考えられていたが、上博楚簡の発見により戦国中後期の楚では「好」と「

」の字が用いられており、それまで「好」の音は中古音が暁母x-であることから上古音でも軟口蓋音*x- (日本語のハ行の音に近い)と考えられていたが、上博楚簡の発見により戦国中後期の楚では「好」と「![]() 」が近かったことが判明した。「

」が近かったことが判明した。「![]() 」は諧声系列に娘母 *nj- の「紐(ジュウ)」や日母 *n- 「粈(ジュウ)」があることから、本来は日本語のナ行の音に近い鼻音声母*n-を有するものを推測されていたが、楚簡における「好」と「

」は諧声系列に娘母 *nj- の「紐(ジュウ)」や日母 *n- 「粈(ジュウ)」があることから、本来は日本語のナ行の音に近い鼻音声母*n-を有するものを推測されていたが、楚簡における「好」と「![]() 」の関係については当時の楚では「好」は鼻音*n-に相当する声母を持っていたとの想定では、「好」は無声鼻声の *hn- (ナ行の発音)であったとされる。これに従えば、後代の発音では *x- に音が変化したと考えられる。

」の関係については当時の楚では「好」は鼻音*n-に相当する声母を持っていたとの想定では、「好」は無声鼻声の *hn- (ナ行の発音)であったとされる。これに従えば、後代の発音では *x- に音が変化したと考えられる。

さらに楚簡では「象形」「指示」「形声」「会意」「仮借」と合わせて漢字の構造および運用の分類で六書のひとつに上げられる「転注」の概念について解明する手がかりを提供している。「転注」については『説文解字』に「建類一首、同意相受。考老是也。(類を建てること一首、同意相い受く。考老これなり)」とあり、その名称も「建類一首、同意相受」という定義も例示の「考老」も意味するところが長年不詳であり、「転注」がどのような文字運用の原理なのか古来より諸説紛々で「同じ部首で意味上関連がある文字を指す」「互いに同種の意味を持つ字と字の関係である」「ある文字に義符や声符を加えて新しい文字を加えること」など様々な説が挙げられてきた。上博楚簡のひとつである「柬大王泊旱」では「滄」の字が確認され、「汗」との入れ替えが起きている。元々は「滄」は「寒」に読み替えられたが、訓読と呼ばれる漢字相互間における意味を媒介とした読み替え現象でさらに音の近い「汗」になったとされる。この他にも楚簡には用例として「卉」を「草」に、「坐」を「跪」に、「視」を「見」に、「淵」を「深」に読み替える訓読が確認できるが、このような文字の借用現象が「転注」の本質であり、字音による文字借用現象である「仮借」と対をなしているとの指摘がある。「」斉鬻楚宣王熊につ鬻熊いて熊我蠻夷也。今諸侯皆為叛相侵,或相殺。我有敝甲,欲以觀中國之政,請王室尊吾號。渠熊渠