Contents

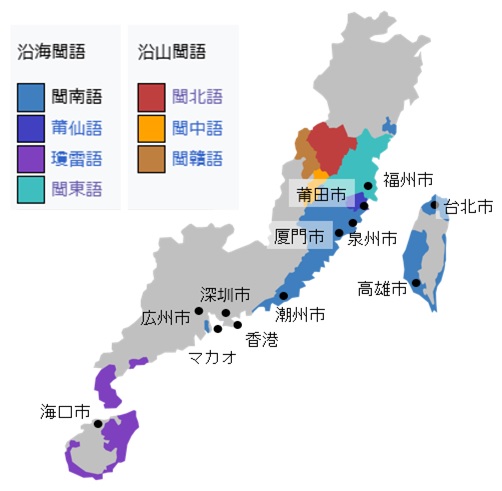

台湾語のルーツである福建省の「閩語」

福建省を中心に話されている方言は「閩(びん)語=閩方言」であり、推定話者人口7,000万人とされている(漢民族総人口の4パーセント程度)。福建省のみならず、出自を福建省に持つ華人・華僑により台湾をはじめとして、シンガポール・マレーシア・タイ・フィリピンなど東南アジアの華人コミュニティーでも使用され、英語では「Hokkien」としばしば表記される(紛らわしいが、客家語は「Hokka」と表記)。なお、「閩」とは清代の学者段玉栽(1735年~1815年)の『説文解字注』によれば、「蛇」を意味する漢字である。

閩語のルーツは後漢末期~三国時代当時の呉国の言葉であり、この時期に地理的条件から中国大陸で漢民族の流入が一番遅かった福建に江蘇・浙江一帯から漢民族が移住し始めたことで福建の閩越族の言語との融合を経て、形成されていったとされている。

閩語は方言間の差異が大きく、「十里不通音(十里離れただけで言葉が違う)」という言われるように、時として方言同士で意思疎通が図れないこともあり、「ある集落が山をひとつ越えただけの隣の集落と意思疎通が図れない」というケースもある。

閩語は一般的に以下のように5つの系統に分類できる。

- 閩北語→建甌・松渓・政和・建陽・崇安などで使用。

- 閩東語→福州・福清・古田・福安・蛮講などで使用。

- 莆仙語→莆田・仙游などで使用。

- 閩南語→廈門・泉州・漳州・竜岩などで使用。

- 閩中語→永安・三明・沙県などで使用

さらにここには明確に分類できない以下の2種類の方言グループも存在する。

- 大田土語・尤渓土語→大田・尤渓で使用。上記①~⑤に囲まれた山間地域で、分類が困難。

- 閩贛語→邵武・光沢・建寧・泰寧で使用。江西省の贛語との混合方言。さらに、順昌・将楽・明渓は、閩方言・贛方言・客家方言の三方言が混合した過渡的方言。

また、福建省以外で話されている下位方言として

- 潮州語→広東省東部の汕頭市・潮州市などで使用。

- 雷州語→広東省西南部の雷州市などで使用。

- 海南語→海南省で使用。

- 浙南閩語→浙江省温州市蒼南県・平陽県・玉環県、浙江省台州市洞頭県などで使用。

- 蛮講語→閩東語に分類され、浙江省温州市泰順県で使用。

などもある。浙江省南部のそれらは主に福建沿海の漁民の北上によってもたらされたものと見られ、閩南語とあまり変わらないとされる。その一方で、潮州語と海南語もやはり福建人の移動により伝播されたと見られているが、その歴史は比較的古く(少なくとも400~500年前)、また地理的にも隔てられているために閩南語とはかなり異なる特徴を備え、相互のコミュニケーションは不可能な程度に至っている。中でも海南語が最も閩南語と疎遠であり、雷州語は海南語の一変種と見られている。また、潮州語は閩南語の漳州方言に比較的近いとされている。また、浙江省温州市の話される温州語は中国で最も難解な言語と見做されており、温州語は上海語や蘇州語と同じ呉語に分類されるものの、歴史的経緯から多少なりとも閩語の影響を受けているとされている。加えて、市内の平陽県・蒼南県・洞頭県といった地域は福建省に近く、歴史的にも300~400年前に福建南部からの移住者がいる経緯から台湾語話者でも理解できる場合があるとされる。

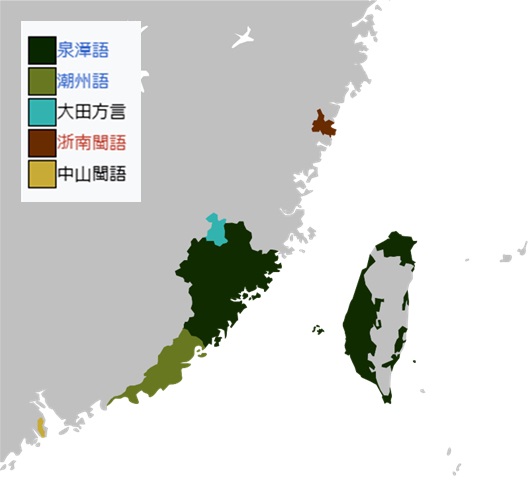

閩南語とは

閩南語(びんなんご)は狭義には福建省の廈門(アモイ)・泉州・漳州で話される方言を指し(東南アジアでは福建語とも呼ばれる)、広義では狭義の意味に加えて台湾・浙江省南部・広東省東部及び西部・海南省で話される類似性の高い言葉を指す。閩南語の下位方言は、龍岩・大田のような他方言との中間方言を除けば、廈門方言・泉州方言・漳州方言の3種に分類が可能である。

廈門方言は主に廈門で使用されており、泉州方言は泉州市をはじめ晋江・同安・安渓・南安・恵安・永春・徳化・金門の各県に分布し、漳州方言は漳州市をはじめ龍海・長泰・華安・南靖・平和・雲霄・漳浦・詔安・東山の各県に分布している。

現在閩南語で最も権威のあるのは廈門方言で、閩南語の標準語的地位を占めている。元々は、閩南で最も開発の早かったのは泉州で、宋代には世界的貿易港のひとつとして繁栄していた。しかし、元末から海外貿易の中心は漳州に移り、明末以後は廈門が閩南の中心となっていった。廈門は明末清初において鄭成功の反清の拠点であり、清代には台湾への渡航港として機能し、アヘン戦争(1840~1842年)以後は世界に開かれた貿易港として発展を遂げ、福建最大の都市に成長して現在に至る。貿易港を中心とする泉州・漳州・廈門の三大地域の方言が現代の閩南方言の中核方言を構成している。このように、世界に開かれた貿易港を持つようになったことから英語に取り入れられた閩南語があり、「tea (茶)」(閩南語で「テー」と発音)、「sampan (舢舨)」(サンパン、小型の船)、「ketchap (鮭汁)」(ケチャップ、※諸説あり)などがある。