華中・華南の異民族世界

『礼記』「王制」には以下のような一文がある。

「中国、夷、蛮、戎、狄、皆有安居、和味、宜服、利用、備器、五方之民、言語不通、嗜欲不同。達其志、通其欲、東方曰寄、南方曰象、西方曰狄鞮、北方曰譯。」

(中国・夷・蛮・戎・狄、皆安居、和味・宜服・利用・備器あり。五方の民、言語通ぜず、嗜欲同じからず。其の志を達し、其の欲を通ずるに、東方は寄と曰ひ、南方は象と曰ひ、西方は狄鞮と曰ひ、北方は訳と曰ふ)

中華・東夷・南蛮・西戎・北狄の民はそれぞれに自分が安住できる場所、美味だと思っている食べ物、自分にあっていると思っている衣服、便利だと思っている道具、良いと思っている器物がある。それぞれの民族に独自の言葉があるためにお互いに意思疎通ができず、なおかつ嗜好も異なる。自分の意思を伝え、欲することを通すことを、東方では「寄」、南方では「象」、西方では「狄鞮」、北方では「訳」と呼ぶのである。

中華を中心とした場合に、四方にいる異民族の話す言葉が中華に住む漢民族と異なる認識が秦漢の時代にすでに持たれおり、なおかつ中原の言語が必ずしも全世界共通の普遍的なものでないという自覚があったことが分かる。加えて、同じ民族同士であっても地方ごとに話す言葉が全く異なるという認識があったことも当時の資料からは知ることができる。

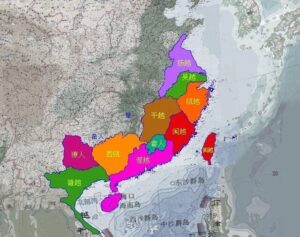

中国には古来より華夷秩序と呼ばれる独特の国際秩序と世界観があった。それは中原を頂点とした中国の領域は世界の中心(中華)であり文明化された土地と位置づけられ、反対に中華の東西南北の周辺地域は未開の蛮族が住む土地とする考え方である。それは時代を経るにつれ、世界の中心と見なされた「天子」である皇帝が統治する中国の文明と文化が世界で最上位にあるとされた。皇帝の徳が及んでいない地域は野蛮で教化されていない禽獣の地として扱い、中心から遠ざかれば遠ざかるほど非文明の度合いが強くなっていくという思想が生まれた。その解釈から周辺の民族や諸外国は東夷・西戎・南蛮・北狄と呼ばれた。また、それら中華の文明教化が及んでいない地域は「化外の地」とも呼ばれた。

そこには当然現代のような国際秩序はせず、諸外国との外交も対等の関係となることはなく、貿易についても周囲の異民族が中華の徳を慕って貢物を進上し、それに対して皇帝が返礼品を下賜する「朝貢」が中華世界における基本的な外交であった。隋の煬帝(569年~618年)が聖徳太子(574年~622年)から送られた国書にあった「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す」の一文に激怒したとされる逸話からも分かるように、日本も近代に至るまで伝統的に野蛮な東夷と見做された経緯があり、1840年に勃発したアヘン戦争も当初外交を求めたイギリスに対して夷狄として三跪九叩頭のような過度な臣下の礼を求めたことが遠因のひとつとされている。ただし、中には国境紛争収拾のために1689年に清がロシアと対等な関係でネルチンスク条約を締結したり、1004年に宋が弟で遼が兄とした不平等な盟約として知られる澶淵の盟が結ばれたというような例外もある。

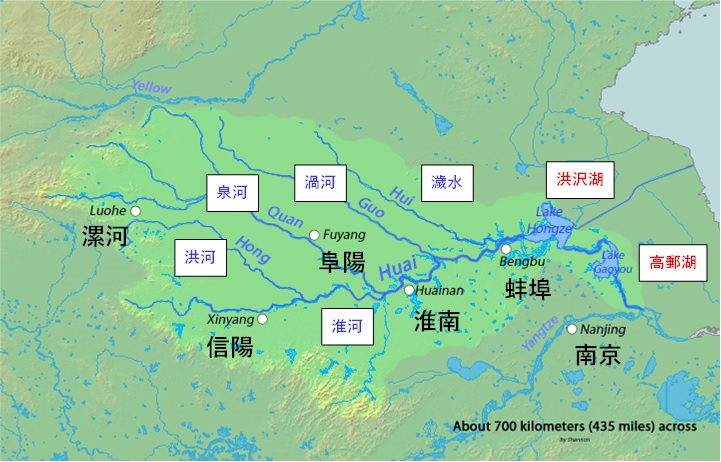

殷周の時代から淮河と洛水の南の水に恵まれた地域で古くから米作を行っていた夷や蛮と呼ばれた先住民族が定住していたとされ、彼らは総称として越族=百越と呼ばれていた。淮夷・徐夷・東夷とよばれた現在の江蘇省・安徽省北部に住む原住民が紀元前8世紀に魯に討伐されて漢化し、荊蛮と呼ばれた湖南省以南の地域には紀元前11世紀頃には楚が誕生した。

南蛮と称された地域については紀元前585年に呉(句呉)が誕生し、それに対抗する形で紀元前600年頃に越が建国される。越の都は現在の浙江省紹興市にあったとされ、この地では約6000年前から稲作が行われており、中国神話に見られる禹(夏王朝の始祖)の原形とみられる龍神を治水の神として信仰していたとされる。紀元前475年に越は呉に勝ったものの、紀元前300年頃に楚に討たれ、最終的に秦の平定されることになる。

百越について

百越とは

百越とは浙江省東海岸を起源として、江南と呼ばれた長江以南からベトナム北部まで広く分布し、現在のベトナム人(キン族)もしくはタイ人の直系の祖先とされる。文字通り、「百越」とは単一の民族を指していたわけではなく、中原から見て東方もしくは南方に広く居していた多種多様な異民族の総称であった。南宋の羅泌(1131年~1189年?)は『路史』で「越裳、雒越、甌越、甌皑、且甌、西甌、供人、目深、摧夫、禽人、蒼梧、越区、桂国、損子、産里、海癸、九菌、稽余、北帯、僕句、区呉、是謂百越。」と述べられているように、後代の宋においても百越は広く分布する南方の異民族を指すものであると認識されていた。

夏の時代には「於越」、殷代には「戉方」、周代には「揚越」、戦国時代に至って初めて「百越」と呼ばれるようになったとされる(ただし、越国滅亡後に戦国時代においては国号としての「越」「揚越」「百越」を混同している用例が散見される)。「越」の語源は甲骨文にも用例が見られる「戉(まさかり)」であり、浙江省の百越に相当する地域では「鉞」(ただし、ここで言う鉞は石器のものも含む)をはじめてとして犂鋤(牛馬にひかせて田畑を耕す農具)や錛(ちょうな、木材を切削する工具)といった道具が発見され、現地の百越が発明したと考えられている。

「越」と「戉」は刀剣や斧を示す語であり、祭祀や権力移譲にそれらが用いられたことが推測され、そこから「越」の呼称が生まれたとの説もある。実際に百越居住地の一部は刃物の産地として古来より知られており、越人の刀匠には欧冶子(生没年不詳)・干将(生没年不詳)・莫耶(生没年不詳)・徐夫人(生没年不詳)といった名人がいる。また、『荘子』「刻意第十五」に「夫有干越之剣者、柙而蔵之、不敢用也。寶之至也(夫れ干越の剣有る者は、柙してこれを蔵し、敢えて用いざるなり。宝の至りなり。)」という記述があるだけではなく、『周礼』「考工記」に「鄭之刀、宋之斤、魯之削、吳粵之剣、遷乎其地而弗能為良。(鄭の刀、宋の斤、魯の削、呉粵の剣、其の地を遷せば良く為ること能わず)」とあるように、越で鍛えられた剣には価値があるとされた。また、「粤」という字は現在では広東省を指す語であり、「越」「戉」「粤」はいずれも現在の標準中国語ではyuèと発音される。また、チワン語では刀や刃物を指す語は「je(ye)」であり、百越とチワン族の関係性および連続性を示しているとされている。

百越の言語

百越で話されていた古越語(百越語)については、詳細は断片的な文献資料や中国語を主とした他言語への借用語から類推する他なく、言語系統はいまだ合意に到ることのできる見解と結論が出ていない。劉向(紀元前77年~紀元後6年)の著作である『説苑』には「越人歌」と呼ばれる越の民謡が見られ、楚語とは異なり漢字による音表記で『楚辞』に似たような形式となっており、便宜的に漢字音を当てているだけなので当然それ単独では漢語としての意味はなさない。

「越人歌」原文

濫兮抃草濫予昌枑澤予昌州州州焉乎秦胥胥縵予乎昭澶秦踰滲惿隨河湖。

漢文による意訳

今夕何夕兮、搴舟中流。今日何日兮、得與王子同舟。

蒙羞被好兮、不訾詬恥。心幾煩而不絕兮、得知王子。山有木兮木有枝、心悅君兮君不知。

現代語訳

今晚是怎樣的晚上啊、我駕著小舟在河上漫遊。今天是什麼日子啊、能夠與王子同船泛舟。

承蒙王子看得起、不因為我是舟子的身份而嫌棄我、責罵我。心緒紛亂不止啊、因為我知道他居然是王子。

山上有樹木啊、樹木有丫枝。心中喜歡著你啊、你卻不知道。

今宵はなんと楽しい夜であろうか、私は河に小舟を浮かべて。

今日はなんと楽しい日であろうか、王子と同じ船に乗れて。

王子に認められて、船頭だからと言って蔑んだり叱ったりしない。私の心が混乱しているのは、私が彼が実は王子だと知っているから。

山の上には木々があり、それらの木には枝があるように、私があなたに思いを寄せていることをあなたは知らない。

この他、『穆天子伝』(作者・作年ともに不詳)や『越絶書』(後漢初期に成立?)にも同様に非漢語系の単語があり、それらはタイ・カダイ語族の単語との共通性が指摘されている。『呉越春秋』や『方言』にもわずかながらも越語由来の人名も確認できる。

広東語・閩語(下位方言は閩北語・閩南語・厦門語・潮州語・海南語・台湾語など)・客家語・呉語(下位方言は上海語・蘇州語・温州語・寧波語など)は百越語を基層言語にしたものとされる。広東語はチワン族(壮族)やトン族(侗族)といった少数民族の話すタイ・カダイ語族の影響も受けており、閩語も同じく越の王族によって閩越が建国された際にタイ・カダイ語族に属する現地の言語を吸収してたものと思われ、現代のタイ・カダイ語族とも一定の類縁関係があり、それに影響を受けた古代閩越語由来の低層語彙が含まれていることが判明している。それら百越語の後裔ともいえる方言は「有音無字」というフレーズに代表されるように漢字はないが音だけ存在する単語が存在する他、古い中原の発音を保存しているという特徴も有している。

古越語とも呼ばれる漢民族征服される以前の百越の言語は、その最大の特徴として修飾語と被修飾語の関係が語順において「被修飾語+修飾語」となることであり、『越絶書』にも「朱餘者越鹽官也。越人謂鹽曰餘。(朱餘なる者は越の塩官なり。越人塩を謂ひて餘と曰ふ)」とあるように古くから語順が中原の言語とは異なることは指摘されており、この一文では「朱」が官名を指し「餘」が「塩」を指している。『春秋』「哀公元年」に「呉王夫差敗越于夫椒」という記事があり、これについて杜預(222年~284年)は注釈にて「夫椒、呉郡呉県西南太湖中椒山。(夫椒は、呉郡呉県西南太湖中の椒山なり)」としており、「夫椒」とは「椒山」を指し、「夫」とは「石山」のことでチワン語の「pja1(岜)」やタイ語の「ผา(pha=崖)」との類似性を指摘する声もある。

この他、現在も華中・華南に多く存在する「余(浙江省余姚市、浙江省杭州市余杭区、など)」は田地を指し、「句(浙江省鎮江市句容市)」のような「句」は族群を、「会稽」は「矛の山」、「盱眙(江蘇省盱眙県)」は「善い道」の意味であるとされている(「盱眙」という漢字に目偏があるため山頂より「目を見張り(盱)」「じっと見る(眙)」という説もある)。