共通語としての「雅言」と殷周の成立経緯

春秋戦国時代を生きた儒家の始祖である孔子(紀元前552年?~479年)の言行を記した『論語』「述而篇第七」には以下のような一文がある。

「子所雅言、詩書執禮、皆雅言也。」

(子の雅言するところは、詩、書、執礼、皆雅言す)

孔子は『詩経』を読む時も、『書経』を読む時も、儀式を執り行う時はいずれも「雅言」を用いた。

ここで述べられている「雅言」については古くから様々な解釈があるが、「中華文明の発祥の地とされる黄河下流域を指す中原の正しい発音(周王朝の首都であった洛邑=洛陽の方言を基幹とした言語)」や「当時の何らかの共通語」、もしくは文言が美しい言葉とされた当時において読書音を指すものされている。この他、諸子百家や儒家での教学用言語、周の朝廷における宮廷語、各国の諸侯との外交言語として機能していたと推定される他、『詩経』や『書経』などの古典もある程度は雅言に基づいていたものと思われている。

考古学的に中国最古の王朝とされている殷は紀元前1700年頃から10の氏族からなる部族連合の形で華北の黄河デルタ地帯を中心に統治していた。『史記』によれば殷の湯王により暴君として知られた夏の桀王は滅ぼされ、殷王朝が成立したとしている。これまでに夏の実在を証明できる考古学的史料が発見されておらず、夏は存在していない王権と定義するのが現在の世界における中国史学界の共通認識である。中国では1995年~2000年に実施した夏殷周断代工程(夏商周年表プロジェクト)に基づいて夏を「存在していた」と断定しているが、これはかなり政治的・民族的観念が強いものである。これによると夏の建国は紀元前2070年頃、殷が夏を倒して王朝を立てたのが紀元前1600年頃としている(周の建国は紀元前1046年頃と定義している)。

『史記』では夏の桀王は自身の暴政と愛妃の末喜により国を滅ぼしたとしており、これは後世の『史記』『国語』のような史書では殷が滅びた一因は妃の妲己であると解釈していることに酷似している。少なくとも甲骨文を解読する限りでは当時妲己なる人物が存在したことを裏付ける記述はなく、殷代当時にはそもそも「妲」の字が存在していなかった他、「己」は男性が死んだ際に諡名として与えられる十干由来の語であるために女性に付ける漢字としては適切ではない(女性の場合には「妣」や「母」となるのが通例)。夏王朝どころか桀王自体も存在していたかどうかを証明する術はなく、伝承上では殷の前王朝として夏が存在していたということになっており、夏が滅びた原因は殷の紂王のような暴君が存在し、かつ滅ぼす一因を作った王妃がいたはずという古代中国人の想像の産物であると推測が可能である。紂王は放蕩の限りを尽くした「酒池肉林」の故事成語で知られるが、桀王にも「肉山脯林」という暴政ぶりを示す言葉で有名である。この他、桀王が滅ぼされたとされる鳴条の戦いも紂王が最期を遂げた牧野の戦いにも非常に似ている。

殷は確実に存在したものの、これまでに殷墟で大量に発掘されてきた甲骨文や青銅器といった史料からは湯王の治世の詳細や湯王自体の存在を証明するものが見つかっておらず(ただし、湯王を指す語として「唐」「大乙」といった名称は甲骨文字で確認できる)、現時点では紀元前1250年頃〜紀元前1192年頃に在位していたとされる第二十二代の武丁が存在を確認できる最古の殷王である。武丁の妻の一人であった婦好もその墳墓が殷墟にて幸運にも盗掘を免れた状態で1976年に発見され、鼎といった2,000点近くにのぼる副葬品からも実在したことが証明されているただし、『史記』をはじめとする伝世文献には婦好に関する記述は見られない。

紀元前1046年頃に紂王の治世に連合体の一構成部族であった周の武王が諸部族(「牧誓八国」と伝えられる周の近辺の庸・蜀・羌・髳・微・盧・彭・濮の8部族)を糾合して、夷方と呼ばれた東方の異民族への大規模遠征を殷が行っている間隙を縫ってこれを滅ぼす。『史記』では紂王は放蕩と暴政で天命を失ったことにより周に替わられたとしており、考古学的には紂王(名前も甲骨文では「帝辛」となっており、存命中は「王辛」であった可能性がある他、戦国時代の竹書では「受」としている例もある)は他民族の虐殺と生贄祭祀を歴代の王と同等もしくはそれ以上に繰り返していたことが判明している。このような強権的な支配体制が人心の反感を招き、結果的に紂王の遠征中の背後をついて武王が挙兵したとされる。ただ、実際には武王に限らず、生贄を差し出すように強制するなど従前の殷の統治制度に不満を抱いていた各地の部族の反乱が当時は多数発生していたものと考えられる。

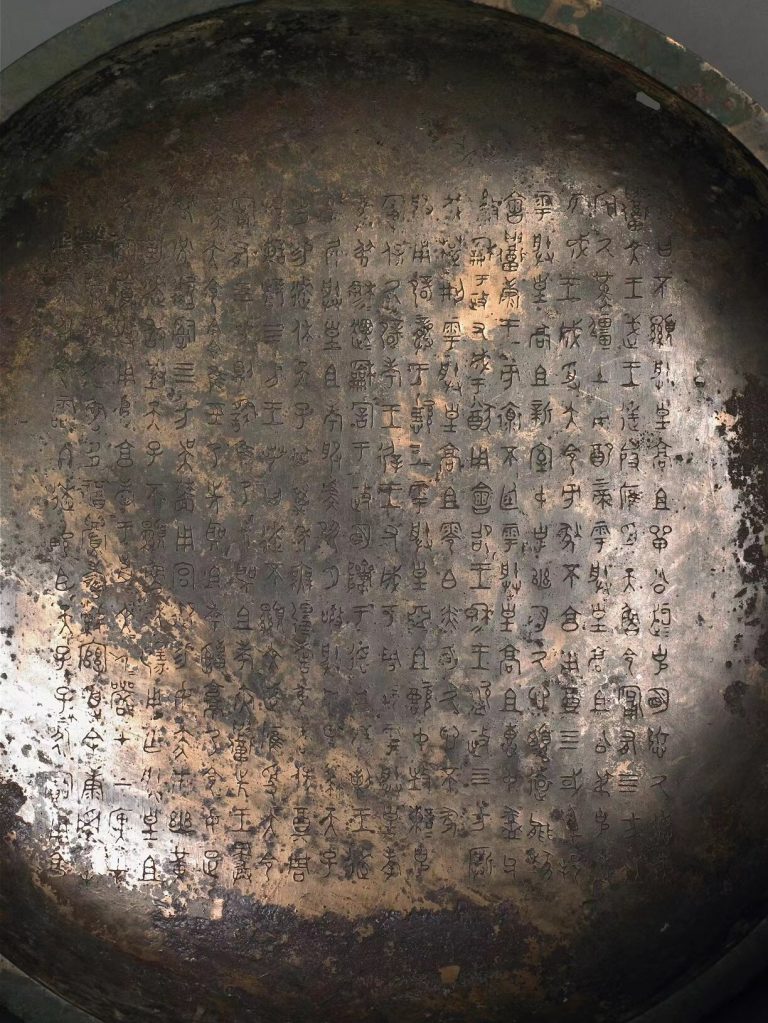

周の第三代王である康王(?~紀元前996年)の治世に作成された大盂鼎には「丕顯文王受天有大令、在武王嗣文乍邦(丕〔おお〕いに顕かなる文王天の有する大令受けられ、武王に在りては文を嗣ぎて国を乍〔つく〕る)」という一文があり、ここには殷ではすべての行為が神の託宣により人間の運命が判断されていたものが、周では人間の側の実践する政治の善悪により天命が左右されると考えていたことが分かる。つまり、殷はその暴政が天命の喪失を招き、代わりに周が「天有の大命」を受けた周が殷を打倒したという論理であり、殷から奪権と周自身の統治の正当化に他ならない。この周の統治思想は後に孔子が創始した儒教の中心に置かれたために、「天命」という考え方やそれを改める「革命」の思想が以後の中国史において政治思想の中で中心的な位置を占める極めて大きなテーマとなった。とりわけ、「革命」には平和裡に行われる政権交代である「禅譲」と武力を用いた政権交代である「放伐」の二種類が存在した。中でも天命を受けて徳と失った王朝を新王朝が武力によって倒して新政権を樹立するという放伐の論理は1911年の辛亥革命まで各王朝がその正統性を示すのに運用され続けた。

殷・周と羌族

殷について

殷の成立過程

殷は中華文化圏では一般的に「商」と呼ばれている。甲骨文では「大邑商」「天邑商」あるいは単に「商」という語が確認でき、殷は商という大邑が他の邑を服属させる邑制国家であったことから、これがそのまま部族や国家(都市国家)を指す名称となった。「商」は明るい高台に居を構えるという意味を示す漢字であり、それに代わって覇を唱えた周によって「殷」と呼ばれるようになった。「殷」とは元々は商の人々の狩猟場となっていた河南省鄭州市に位置する黄河西北の土地を指している。甲骨文では王朝名としても一般名詞としても「殷」の用例は確認できず、殷後期の首都名を「商」と呼んでいたことが分かっている。司馬遷の『史記』においては「商」ではなく「殷」と「殷本紀」を採用しており、日本で「商」ではなく「殷」を取るのはこれに由来している。

黄河下流いわゆる河北・河南の低地デルタ地帯を中心に栄えた王権が殷であり、その名の由来となった鄭州市西北の土地の丘陵地帯を拠点としていた。黄河はこの丘陵地帯の低地でたびたび河川氾濫を起こしていために、殷人は洪水の難を避けてたびたび居住地の移転を余儀なくされていたようである。それを裏付けるかのように『史記』や『竹書紀年』などに伝わる伝承によれば、亳(河南省商邱県、初代湯王から第9代雍己まで)、敖(河南省栄陽市、第10代中丁と第11代外壬)、相(河南省安陽市、第12代河亶甲)、耿(河南省焦作市、第13代祖乙から第16代祖丁まで)、奄(山東省済寧市曲阜市、第17代南庚と第18代陽甲)、大邑商=殷墟(第19代盤庚~第30代紂王)というように遷都を繰り返したとされる。殷墟(河南省安陽市)とは殷の首都の跡地というような意味であり、紀元前207年の秦の将軍であった章邯(?~紀元前207年)が反秦の主翼勢力を率いる項羽(紀元前232年~紀元前202年)に対して降伏した場所も殷墟であった。

殷は現時点で最古と認定可能な王朝であり、『史記』では夏の桀王を湯王が倒して建国したものとしている。ただ、河南省鄭州市新鄭市で2010年に発見された大規模な城址である望京楼遺跡は殷初の都市と推定されているが、考古学的調査により宮殿以外の同都市内への激しい破壊行為の痕跡のみならず顔面が陥没した頭蓋骨や手足が切断された遺体の遺骨が出土するなど、仮に夏が実在したとすれば、殷により夏が攻撃を受けたのではないかとの指摘もある。同遺跡からは遺骨とともに殷の青銅器も発掘されている他、紀元前1628年頃にギリシアのエーゲ海のサントリーニ・カルデラにおいて発生したミノア火山噴火が史上最大級のものであり、これが世界的な天候不順を引き起こしており望京楼遺跡に見られるような夏から殷への交替があったともされている。

清末には古来より伝統的に神聖視されてきた儒教的史観を批判的かつ懐疑的に扱って研究する擬古(擬古主義)が中国国内で提唱されるようになると、『史記』に描かれた殷の存在も疑問視して然るべきという風潮が形成されつつあった。しかし、1899年に金石学者の王懿栄(1845年~1900年)により甲骨文が発見され、続く劉鶚(1857年~1909年)・羅振玉(1866年~1940年)・王国維(1899年~1927年)らによって研究が進んだことから、結果的に殷の都が営まれたとされる遺構の殷墟での発掘調査が進み、これまでに10万点以上の甲骨や数千点の青銅器が出土している。膨大な数の文字資料はほぼほぼ『史記』に一致する内容であることが判明し、現在も調査や研究が進むとともに政治制度や社会の全貌と詳細が解明されつつある。

『史記』では殷の初代の王を湯王(天乙)とするが、殷墟から出土した甲骨文や青銅器などの文字資料からは湯王以降、第21代王の小乙まで存在を示す証拠は確認できていない。現在最古の実在した殷王と認定できるのは第22代の武丁であり、かつ『史記』に記されている武丁以前の王は司馬遷自身の創作もしくは伝承の中で形成されていったか、殷代後期に系譜に追加されたものであるとの指摘がある。『史記』や『尚書』では第十九代の盤庚が殷墟に遷都したことが記されているものの、殷墟から発掘される甲骨文からは盤庚以前についての記述が確認できず、少なくとも盤庚・小辛(第20代)・小乙(第21代)といった殷王は殷墟にいなかったのが実情のようである。これは祖乙(第13代)から武丁までは殷が乱れており、その混乱を収めたのが武丁であったと近年の研究から推定されている。甲骨文で名前の確認できる歴代の殷王は大乙(湯王)・大丁(史書では即位前に夭折)・大甲(第4代)・大庚(第6代)・大戊(第8代)・中丁(第10代)・祖乙(第13代)に加えて、卜丙(第2代)と小甲(第5代)である。この他、上甲(上甲微)・大乙(湯王)・大丁(太丁)・大甲(太甲至)・祖乙(第13代)が「五示」と呼ばれた直系の先祖がいたと甲骨文は示している。

『史記』が編纂された時代は儒教的価値観に基づいた家族制により世襲による親子相続か兄弟相続も殷の時代にあてはまるものと考えられてきた。しかし、近年の研究では必ずしも世襲であったわけではなく、実態としては殷は複数の氏族共同体で構成された連合体であったことが分かっており、少なくとも2つ以上の王族で成り立っていたと考えられる。殷社会は邑と呼ばれる氏族ごとの集落単位で構成されており、数千の邑が数百の豪族や王族に従属していたものと思われ、多数の氏族から推戴された君主が殷王とされる。殷代後期になると、周辺の方国と呼ばれた地方勢力の征伐や外敵からの防衛が活発化することによって、殷の王権は次第に専制君主的な性格を帯びるようになった。この絶対的な王権は殷の祭祀政治を強め、生贄を捧げる鬼神崇拝がより多くの生贄を戦争捕虜に求めたことが殷滅亡の遠因のひとつであったともされている。

殷代は前期・中期については文字資料がないために不明点が多いものの、鄭州商城や偃師商城といった殷代初期の黄河中流から下流に栄えた青銅器文化すなわち二里岡文化(紀元前1600年頃~紀元前1400年頃)の遺構がその時期のものとされる。二里岡文化に先行して紀元前2100年頃~紀元前1800年頃もしくは1500年頃に二里頭文化が存在し、それは新石器時代から青銅器時代への移行期であった。二里岡文化は基本的にはこれを引き継ぎながらも青銅器を大々的に製造・使用し、その様式が均一かつ洗練されたことで青銅器がより広く普及していった。鄭州商城は敖に、偃師商城は亳にそれぞれ比定される(もしくは両者のいずれかが亳という説もある)。両者は殷最後の都である殷墟との間に大きな時間的断絶があるとされてきたが、近年殷代中期の遺構と推定される洹北商城(河南省安陽市花園荘)や小双橋遺跡(河南省鄭州市)などが発見され、建築や祭祀の遺構から殷の王権や社会の成立過程についての解明が進みつつある。

殷の文化圏

殷に先行する二里頭文化について、北はモンゴル、南はベトナムからその影響を受けた器物が出土している。反対に現在の雲南地方・ミャンマー・ベトナム・南シナ海・海南島・広西・新疆といった地域から翡翠・瑪瑙・水晶・海産貝(タカラガイ・イモガイ)・錫といった物産がもたらされたことが判明している。殷についても調査・分析を進めると、領土としては確かに華北東部に限られるものの、同じように広域な交易ネットワークが存在していたことが分かっている。

殷を象徴する文物である甲骨文に用いられた素材は基本的に牛骨か亀甲であった。亀甲については、殷の領土内で捕獲された小型のカメのほか、各地から殷王室に献上された亀が用いられていた。鑑定によると、ほとんどが中国産のハナガメとクサガメに分類されるが、殷墟の位置する河南省一帯には現在ハナガメは生息しないとされ、ベトナム・華南・広東・広西周辺のものが原産との指摘もあり(もちろん鄭州のものが殷人によって乱獲されて絶滅した可能性もありうる)、現在マレー半島に生息するリクガメと同一種の大亀の亀甲も出土している。少なくとも亀甲について言えば、流通経路として南方世界とは何らかの形で交易ルートを持っていたものとされ、殷代後期には亀甲での卜占はかなり稀なものとなり、大半が牛骨で賄われていたようである。牛骨に切り替わった理由としては、殷代後期には卜占を行う機会が急増したことから入手しやすく、なおかつ加工もしやすい牛骨が重宝されたとのではとの意見もあるが、反対に殷代後期は政情不安により南方からの亀甲供給ルートを失ったのではないかとの指摘もある。

また、殷代初期に相当する二里岡文化の鄭州商城では青銅器の製造とその技術は大いに発展するが、偃師商城からは城郭の外に青銅器を制作した工房や青銅器を保管した坑が数か所発見されている。かつ、この時期の青銅器が地域的にも広がりを見せ、河北・山東・陝西・湖北など各地から鄭州商城と共通した様式の青銅礼器が出土している。

滅亡後の殷

牧野の戦いにて殷を滅ぼした周は建築・製陶・鋳銅・兵器製造・織物などの各部門にわたる殷の職業士族を吸収し、協力した部族や家来に分け与えて封建分割支配を始める。周は先進文明としての殷の文化を積極的に取り入れ、同族や友好的な部族を「侯・甸・男・邦・采・衛」と区分して統治し、孔子はこれを「周因於殷礼、所損益可知也(周は殷礼に因り、損益する所知るべきなり)」(『論語』「為政」)と評して風俗・習慣・制度といった殷の旧制に倣ったことが明らかとしている。裏を返せば、『書経』に周の文王がかつて粗末な衣服を着て自ら畑仕事をしている逸話があるように、周は初めはまだ極めて素朴な農耕共同社会であったことも暗示している。この他、殷人が天を祀って祖先を祭ったのに倣い、周人も同様の習俗を継承していった。『書経』「洛誥」には

「孺子来相宅、其大惇典殷獻献民」

(孺子来たりて宅を相(み)る、其れ大いに惇(あつ)く殷の献民を典とせよ)

※「孺子」とは周の武王の子である成王を指す。

とあり、殷の遺民を登用して洛邑(洛陽)造営に活用するように述べている一文が見られ、文字や旧来の伝承故事といった殷の遺民の知恵もそのまま周代に継承されていった。殷の遺民は洛陽に集められただけではなく、各地にも分散させられていった。例えば、山東地方の東夷を征伐するのに、周公旦の子である伯禽(?~紀元前997年)には「殷民六族」が、衛康叔(生没年不詳)には「殷民七族」が、唐叔虞(生没年不詳)には「懐姓九宗」が与えられたという記事が『春秋左氏伝』に見られる。

殷滅亡後に紂王の子である武庚は武王により殷の故地を与えられたが、同時に殷の旧領には武王の弟である管叔鮮(?~紀元前1039年)と蔡叔度(生没年不詳)も封じられ、周公旦による周朝の摂政政治に不満を持ち、紀元前1042年に武庚・管叔鮮・蔡叔度が共謀した上で殷と繋がりがあった東部の淮夷と結託して、周に対して大規模な反乱を起こす。これは三監の乱と呼ばれ、反乱鎮圧には3年も要したとされるものの、これにより周は中原の支配を本格化させるために諸侯を再編して新たなる封建制を確立した。

全領土のうち、3分の2は周室の親族や譜代とも呼べる忠誠心の高い家臣が主に黄河と太行山脈に沿った戦略的に重要な拠点に位置する諸侯国に封じられ、残りの地には遠隔地に殷の王族やその同盟国を封じることで周王朝の脅威を削減することに成功した。例えば、晋(山西省)・魯(山東省西部)・衛(河南省西部)・鄭(河南省西部)・燕(河北省北部)といった国が周の同族に分け与えられ、斉(山東省東部)・陳(河南省中部)は友好部族へ支配を委任する形となったのと同時に、殷の遺民の懐柔政策として殷の王族出身である微子啓(生没年不詳)が黄河中流のデルタ地帯に建てた宋(河南省中部)に封じられた。特に衛については三監の乱の戦後処理として殷の旧領を東西二分割にした上で、西部については衛康叔を、東部については宋を建てて微子啓が配置された。後に微子啓は嫡子がないまま没したために兄の微仲衍が宋公の地位につき、孔子はその子孫と言われている。孔子の出身地である曲阜はかつて殷の都が置かれた奄と呼ばれており、周建国後に置かれた魯には周公旦の子である伯禽が曲阜に封じられ、住民の大半が殷人であったことから殷滅亡後の鎮定には慎重かつ神経を使うような統治から始まったとしている。

殷人はこのようにして一部では周に重用されながらも、他の亡民は土地や職業を奪われたことで各地を巡って物を売ることを唯一の生業とせざるを得ず、これが「商人」「商業」の語源となった。このようにして、本来部族社会内部に留まっていた殷の文化が周により吸収されて部族を越えた一種の文化的統一をもたらし、文化人たる殷の遺民が中原を中心とした華北各地に分散したことで古代中国の文化圏が拡大するひとつの契機となった。

この他、『三国志』「魏志・烏丸鮮卑東夷伝」に現在の中国東北部にあった扶余では殷の暦を用い、なおかつ殷で神聖視されていた白色を尊ぶ習慣があるという記述があり、殷と扶余との間に何らかの関係性があったことを示唆している。

箕子朝鮮

古代朝鮮には箕子朝鮮と呼ばれる国家があったとされ、紂王の叔父である箕子(生没年不詳)が建国したという伝承がある。同じく紂王の叔父でもあり兄弟の比干(生没年不詳)とともに紂王の暴政を諫めたことで幽閉されてしまったが、武王が殷を倒して周を建てると解放された箕子はその博識さから文王は崇めて敢えて家臣とすることはなく、朝鮮王に封じられた。箕子は礼制だけでなく農業・養蚕・機織の広め、犯禁八条と呼ばれた刑法をもって朝鮮の民を教化して統治していったという。

紀元前10世紀頃の周初から斉が山東半島を領有したことから箕族と呼ばれる一族が存在しており、朝鮮西部の遼寧一体で活動していたことが判っている他、春秋時代以来彼らが燕や斉から朝鮮半島への往来していたことも分かっている。また、北京・河北省・遼寧省で「箕」「箕侯」といった語が西周の青銅器から発見されており、箕子朝鮮もしくはそれに相当するような政権との何らかの関係を指摘する声もある。ただし、これら出土物が周初のもので、現時点では箕子朝鮮との関連性を否定することはできず、その反面で箕子朝鮮の領土を示すものであると断定することも難しい。また、箕子朝鮮の都とされた平壌からは井田制の痕跡らしきものがあり、ここには李氏朝鮮初期から箕子を祀る祠堂があったとされる。

箕子朝鮮は中国側の史料である『史記』に見えるのみであって、中国内外に同時代史料もなく、箕子や彼が開いた箕子朝鮮が実在したことが確証できる文字文献と出土物が朝鮮現地で発見されていないのが実情である(ただし、平壌の箕子陵に代表されるような箕子の事績やその「証拠」があったとされる)。『史記』の記述についても漢代までには箕子朝鮮の伝承がある程度出来上がっていたとされ、後に漢の武帝(紀元前156年~紀元前87年)による朝鮮征服と漢四郡(楽浪郡・真番郡・臨屯郡、玄菟郡)設置の契機に本格形成されたものと考えられている。

箕子朝鮮は漢代に燕王となった盧綰(紀元前247年?~紀元前194年)に仕えた衛満(生没年不詳)が箕子の子孫である第41代王の準より王位簒奪をしたと言われ、衛満はいわゆる衛氏朝鮮を建国するが孫の衛右渠(?~紀元前108年)に武帝の遠征に滅ぼされたとされる。

また、後世において14世紀に李氏朝鮮建国の際に朝鮮側が国号として「朝鮮」か「和寧」のいずれを選ぶべきか明側に裁可を仰ぎ、明側での周の武王が箕子を朝鮮王としたことになぞらえたいという意向と、朝鮮側としても前代の高麗よりもより権威づけるために東夷の中で初めて天命を受けた檀君と朝鮮を教化した箕子の国を継承した正当性を証明したいと考え、両者の思惑が一致して国号が「朝鮮」になったとされている。

以後、儒教化していった李氏朝鮮では箕子は聖人として長らく崇拝・信仰されていったが、20世紀初頭より民族意識の高まりから独立運動家の申采浩(1880~1936)の影響でそれまで深く顧みられていなかった神話上の人物である檀君が箕子に取って代わるようになった。結果的に檀君至上主義が侵すべからず朝鮮民族主義のイデオロギーの源流として北朝鮮でも韓国でも支持されていき、それまでの朝鮮半島における小中華思想の根幹とも言えた箕子については否定的もしくは過小評価するというのが現在では一般的にとなっている。前述の箕子陵は1959年に北朝鮮政府により朝鮮民族を侮辱するものとして破却され、その跡地には1984年に凱旋青年公園なる遊園地が開業している。

周について

周の勃興

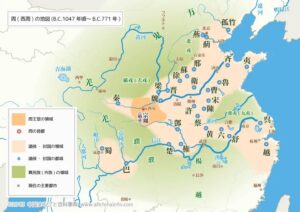

「周」とは稠密の稠(畑の隅々まで禾=作物をびっしり植えたという意味)を指す語で、すなわち豊穣な農耕地を示している。紀元前256年に秦により滅ぼされるまで周は黄河中下流域の中華文明の発祥地と位置付けられた、いわゆる中原を中心に周辺地域を統治していくことになる。

周族の起源については諸説あり、紀元前3000年~2000年に栄えた黄河上中流域に栄えた龍山文化のうち陝西龍山文化が紀元前2500年~1900年の斉家文化(甘粛省の黄河上流域)や殷代の文化に影響を受けたもの、山西省太原市周辺で光社文化が関中と呼ばれた渭河盆地に西進して殷文化などの受けたもの、もしくは甘粛省臨洮県の寺洼文化が淵源とするものなどがある。いずれにせよ、古代の聖王である舜に仕えた后稷の子孫で、文王の祖父とされる古公亶父の時代に異民族の攻撃を受けて(その異民族の名称は「薰育戎狄」としているのみに留まり、詳細は記されていない)、それまでの定住地であった豳(陝西省咸陽市旬邑県)から岐山(陝西省宝鶏市岐山県)の麓に位置する周原に移り住み、これが周の始まりとされている。また、『史記』では古公亶父には太伯と虞仲と呼ばれた子がいたが、古公亶父が三男の季歴(文王の父)を後継者とする意向を察して、南方に移り住んで建国した国が後の呉であるとしている。

発掘された殷代史料の中に周は殷から見て周辺の蛮夷に相当する方国のひとつであり、時として征伐の対象となっていたことが判る銘文が確認されている。その一方で、甲骨文からは殷が周に命令を下した一文や「周侯」と記した一文が見られ、次第に周が殷に服属していったことも判明している。この他、殷の王室に嫁いだ「婦周」「周妣庚」という周出身者と思われる人物の名前が見られ、武丁以降に婚姻を通じて殷王室に連なる上層貴族と見做されるようになっていき、文化習俗だけでなく信仰や言語も殷に同化していったと思われる。その証拠に文王は紂王より殷の西方を統治する「西伯」の称号を授けられており、これは殷と周の関係性がある程度は親密であったことを物語っている。

殷周革命と呼ばれる殷から周への変革は部族連合社会から貴族社会への転換点であり、中原は後に中華世界において権力の中心そのものと見做されるようになった。中原を中心とした殷と周の合体により、華北と華中は統合され、「中夏の民」すなわち漢民族の文明圏が誕生した。「夏」とは元々は頭に冠をかぶり肩から衣を着た人間を描いたもので、それは衣冠を身に着けた大きな人を示す美称でもあり、これが転じて樹木が一面に葉をかぶる季節も「夏」と呼ぶようになった。

当初、陝西省の鎬京(現在の西安市)を中心に周王朝は政治を行っていたが、新たに洛邑(洛陽)に都を構えて華北と華中を徐々に制圧し、それとともに周が殷の文化・技術・政治機構などを接収していったことにより、漢字文化圏が華中以北に拡張していった。

孔子および儒家は周の政治を理想の徳治政治と捉え、周の文王・武王・周公旦(武王の弟)を道徳的かつ模範的な君主であり聖人として見ていた。そして、孔子の出身地である曲阜のある魯は周公旦が封ぜられた国であり、周王朝の礼制を定めたのが周公旦とされていることから、魯では周公旦以来の伝統を引き継ぎ古い礼制が残っていたという。このような背景から孔子は自身を周の礼制を正しく継承していると自認するようになり、それを体現する教団として儒家を形成していく。

周の方言である雅言すなわち洛邑=洛陽の方言(河洛語)は中央の言語であり、共通言語と位置付けられていくとともに、儒家にとっても権威ある言語となっていった。雅言とは読んで字の如く、常言(常に言う言葉、普段口にしている言葉)・詩書・法典の正しい読み方の音声が正確な言語という意味でもあり、庶民が話す俗言・俚言に対する雅な言葉を指す。孔子の出身地である魯は現在の山東省に位置していたため、実際には孔子は普段は魯の方言を用い、何らかの儀礼を行う際や竹簡や木簡にしたためられた古典を読む際に「雅言」を使用していたものと考えられる。

周の興隆と衰退

西周

武王により周王朝が建国され、その子成王(?~紀元前1021年)および孫の康王(?~紀元前996年)には「成康の治」と呼ばれた後世に称えられる治世があったとされるが、周建国樹立直後には周公旦(?~紀元前1037年)の統治に不満を懐いた旦の兄弟である管叔鮮(生没年不詳)・蔡叔度(生没年不詳)・霍叔処(生没年不詳)と呼ばれた三監(殷の旧領および遺民を監視する役割)および紂王の子である武庚(生没年不詳)により三監の乱が紀元前1042年に発生した。これは何とか鎮圧できたものの、第4代の昭王(紀元前1027年~紀元前977年)以降は諸侯に対して影響力を喪失し、周王朝の権威は徐々に低下していく。

第5代の穆王(?~紀元前922年)以降、それまで行っていた周王による周辺の蛮族への親征を行うことがなくなり、この背景には軍事的に遠征することから外敵からの防衛に徹することが多くなったためである。以後、第6代共王(?~紀元前900年)、第7代懿王(?~紀元前892年)、第8代孝王(?~紀元前886年)、第9代夷王(?~紀元前878年)と続き、自ら祭祀を行っていくことで軍事的に弱体化しつつあった王権の強化を図り、かつ礼制を改めて周王室への求心力を維持しようと試みたことで、ひとまずは政権は安定していた。

しかし、一方で夷王が讒言により斉の哀公(?~紀元前863年)を釜茹での刑で処刑したことに始まり、次代の第10代厲王(?~紀元前828年)も暴虐を極めたことにより大規模な反乱がおこったため、厲王は亡命する事態にまで発展する。この際、王が不在の中で周定公(生没年不詳)と召穆公(生没年不詳)が合議制により、「共に和して」政治を行ったことが、後に「republic」を「共和制」と訳した起源である(ただし、漢訳したのは日本の江戸時代の地理学者であった箕作省吾〔1821年~1847年〕によるもの)。以後、厲王の子である宣王(?~紀元前782年)が第11代の周王となったために一旦は国政は回復する。

宣王の子である幽王(紀元前795年~紀元前771年)が第12代王に即位すると西申国の申侯(生没年不詳)より迎えていた王妃を廃して褒姒(生没年不詳)を新たに王妃とする。申侯はこれに激昂して西戎と呼ばれた西方の異民族のひとつとされる犬戎と図って鎬京を攻撃し、幽王を殺害してしまう。これは申侯の乱と呼ばれた反乱であり、これを機に周の凋落は決定的になった。幽王の後継者として携王(?~紀元前750年)が虢公翰(生没年不詳)らにより擁立される一方で、同じく幽王の子であった平王(?~紀元前720年)も別の勢力により擁立された。周の王が二人同時に存在したという異常事態であったとされるが(これを「二王並立」と呼ぶ)、近年の研究では同時に存在していたわけではなく、携王は擁立されたものの殺害され、その後に即位したのが平王であったのではないかとの指摘もある。いずれにせよ、最終的に残った平王は従来の都であった鎬京ではなく、東の洛邑(洛陽)に遷都して即位したことから、紀元前770年までを西周と呼び、それ以降を東周と呼ぶ。

東周

平王の孫である桓王(?~紀元前697年)が第14代王に即位して周の権威回復に努めるも、紀元前770年に繻葛の戦いで一諸侯国にすぎなかった鄭に敗北したことで諸侯への影響力は一気に低下していった。また、周王室内での王位継承争いのような権力闘争が激化し、実際の姿として周は洛陽周辺に影響力があるにすぎない小国となっていた。湖南省随州市にあったとされる曾国では侯の墳墓から「周室既卑(周室既に卑〔ひく〕し)」という銘文が刻まれた青銅器が発見された他、秦の景公(?~紀元前537年)の墳墓から発見された埋葬品からは周王以外用いることができない「天子」という称号の銘文が見つかっており、同様に『史記』によると魏の恵王(紀元前400年~紀元前319年)は「夏王」「天子」を自称して周に取って代わる意思を示していた。こういった事実から各地の諸侯に対する周の存在がすでに有名無実化していたのが窺い知れる。

戦国時代には第23代の顕王(?~紀元前321年)の代となると、春秋時代に各地の覇者に対して行っていた儀礼を行うことで、当時西方から勢力圏を拡大しつつあった秦を懐柔してその保護を受けようと試みた。結果的に顕王の周が秦の保護下に入ったという直接的な記録はないものの、秦の恵文王(紀元前356年~紀元前311年)はそれまで秦の君主が自称していた「天子」から「王」を称するようになり、以後秦では王号が用いられるようになった。これは辛うじて残存している周の権威を利用しつつも、もはや秦は周に従う立場ではないという意志の表明であった。後に秦だけはなく、魏の恵王が「夏王」「天子」を自称したのと同様に、魏の恵王との徐州での会盟にて斉の威王(?~紀元前320年)も王を称した。この他、韓の宣恵王(?~紀元前312年)、燕の易王(?~紀元前321年)だけでなく、宋の康王(?~紀元前286年)や北狄に起源を持つ中山国の![]() (さく、?~紀元前313年)といった小国の諸侯ですら本来は周の天子のみが名乗ることのできる「王」の号を称するようになった。秦の昭襄王(紀元前325年~紀元前251年)や斉(田斉)の湣王(?~紀元前284年)に至っては一時的とはいえ、それぞれ「西帝」「東帝」を名乗っている。この他に各地の諸侯が周が制御できないまでに強大化したのは、晋や斉(姜斉)といった周の建国以来周王室と繋がりが深い諸侯が滅亡していったことも周の政治的求心力の低下に拍車をかけていた側面があったのも事実である。

(さく、?~紀元前313年)といった小国の諸侯ですら本来は周の天子のみが名乗ることのできる「王」の号を称するようになった。秦の昭襄王(紀元前325年~紀元前251年)や斉(田斉)の湣王(?~紀元前284年)に至っては一時的とはいえ、それぞれ「西帝」「東帝」を名乗っている。この他に各地の諸侯が周が制御できないまでに強大化したのは、晋や斉(姜斉)といった周の建国以来周王室と繋がりが深い諸侯が滅亡していったことも周の政治的求心力の低下に拍車をかけていた側面があったのも事実である。

辛うじて伝統的な権威だけは残っていたため、いわゆる「春秋の五覇」のような有力諸侯は、春秋時代には周を利用して中原の中心たる周王の次ぐ二番目の地位である覇者になろうとしており、戦国時代になると諸侯が各々で王を自称するようになっており、もはや周による統制が全く利かない状態となっていた。周自身も建国以来の伝統と権威を強調することで祭祀を主宰する立場を維持しつつ、それを天下に訴えていた。しかし、実際には孔子登場以降に儒家や諸侯が周の礼制を独自に復活・整備するような動きがあったものの、そこには周自身の主導権はなく、周の祭祀を主催する立場すらも喪失していた。

周末期には周王室(成周)以外に、第16代貞定王(?~紀元前441年)の系統の子孫とする西周と、趙と韓により擁立された西周の威公(紀元前414年~紀元前367年)により建てられた東周により周が三つの勢力に分裂する有り様となっており、もはや中原を統べる諸侯の長たる威厳は失われていた。最後の周王である第37代の赧王(?~紀元前256年)は西周の武公を頼って河南に遷都し、成周の旧領は東周が接収していた。当時勢力を拡張していた秦による攻略を受けて紀元前256年に西周が秦に降ったことで、赧王は秦の保護下に入った。これにより、秦が王畿を占拠して帝王の権威を示す九鼎および周の宝物を接収し、西周および周王室そのものは同年に事実上滅亡した。

唯一、東周の当主として昭文君(生没年不詳)がいたことにより東周がその後7年間存続したが、紀元前249年に呂不韋(?~紀元前235年)により滅ぼされたとされる。戦後の昭文君の処置については、処刑されたとも、東方の土地を与えられて祭祀を続ける立場を任されたともされている。始皇帝の死後、中国各地で反秦の狼煙が上がると、楚・斉・韓といった戦国七雄の王家に連なる一族の人物がそれぞれ擁立された一方で、周についてはその王室を擁立して復興しようとする動きはなかった。漢代になると武帝以降、儒教の国教化により孔子とその門人および周王室の子孫を尊重する動きが高まり、周の後裔である姬嘉(?~紀元前107年)が周子南君と呼ばれた地位に封じられ、姬嘉の子孫も独自の地位・官職を与えられるなど丁重な扱いを受けている。

なお、一般的に呼ばれる春秋時代とは、周の幽王が犬戎により殺害されて平王が即位した紀元前770年から周に連なる親藩国であった晋が趙・魏・韓の三国に分裂した紀元前453年までを指す。儒教の教典と見做される『春秋』が取り扱う年代であることからそれがそのまま春秋時代の呼称の由来となった。その次代の戦国時代は前漢の劉向(紀元前79年~紀元前8年)の記した『戦国策』に由来するもので、その開始年については晋が分裂した紀元前453年(いわゆる戦国七雄の大枠が確定した年)とするか、その三国が正式に諸侯と扱われるようになった紀元前403年とするか、等様々な定義が存在する。一般的には紀元前403年とすることが多く、秦が自国以外の戦国七雄と呼ばれた六大国を滅亡して中国統一を果たした紀元前221年まで続いたものと扱われる。

羌族について

河北・河南の低地デルタに住んでいた殷人に対して、今日の山西省台地で羊の放牧を行っていた羌族は現在のチベット族の先祖とされている。民族名としては「羌(k’iang)」であり、これに由来する氏族の名字を「姜(kiang)」と書くが、これらは同系語である。そして、羊の上古漢語の発音は元々は「ġiang」であり、これが「yiang」に転化した。羌族はヒツジをトーテムすなわち信仰の対象とも見なしていたと思われ、祭礼の際にはヒツジを犠牲として神前に捧げ、ここから「祥(めでたい)」という字は「示(祭壇)+羊」から成り立っている。同じく「美」は神への捧げるヒツジは大きいものが良いという意味であり、「幸」はその変形、「義」はヒツジを自分の所有物にしてしまうこと、「善」はヒツジの鳴き声のように穏やかな口調で喋る、「繕」とは欠けたり破れた個所がないよう整備するという意味である。

また、殷墟から発見される甲骨文には「羌」の文字が散見され、それは中原に脅威である異民族であるとともに、生贄として多くの人間が犠牲になっておりこれも「羌」も呼んでいることから、「羌」とは特定の部族ではなく、殷に敵対的な不特定多数の集団を指していた可能性もある。これも裏付ける根拠のひとつとして、殷墟で発掘された生贄を解析した結果、遊牧民族ではなく農耕民族であることを示すデータも得られている。

ヒツジは羌族にとって食用にできるほか、乳も得られ、羊毛を生み出すことのできる家畜(家畜は中国語で「牲口」とも呼ばれる)であり、牛馬同様に貴重な財産でもあった。また、周の諸王に嫁いだ姜嫄(周王朝の女性の先祖)・太姜(文王の妃)・成姜(武王の妃)といった羌族出身の女性の名前が『詩経』や司馬遷(紀元前145年?~紀元前86年?)の記した『史記』には見られ、この他にも周の文王と武王に仕えた太公望として知られる呂尚(姓は姜、氏は呂、字は牙もしくは子牙)も出身は呂(河南省南陽市)だったが、出自自体は禹の治世に官職に就いて治水事業に貢献した功績で呂に封じられた羌の一族ともされ、羌族と周の強い関係性が窺い知れる。この羌族と婚姻関係を結んでいた陝西高原盆地の周は西方から小麦といった穀物を入手して栽培を開始し、家畜をして豚を飼育することで周は急速に農耕民として成長していったものとされる。

のちに周代に山東方面の斉に封じられることになった羌族の呂氏は有力部族として周の東方に勢力基盤を固めていき、周代中期までは周王室の妃は遊牧を続ける西北の姜姓からではなく、文化の進んだ山東の姜姓から選ばれるようになった。『詩経』「国風・鄭風」に「彼美孟姜(彼の美なる孟姜)」といった記述が見られるほか、『春秋』に登場する晋文公の夫人である斉姜や魯の桓公の夫人である文姜といった女性は山東羌族の流れを引く子孫である。西北の羌族が次第に周に疎んじられていき対立していく一方で、周王室は周代を通じて春秋時代に至るまで斉の姜姓と婚姻関係を結ぶことで存続していった。

周への漢字の導入

殷では漢字はその原形となった甲骨文字が本来は貞人(占いをはじめとした祭祀を司る神官)が神との交信を図るための神秘的な神託文字として五穀豊穣を願う雨乞いや、政治や戦争を占うためだけに用いられた。神との対話を行うための内向きの使い方に限定されており、甲骨文字は河南省安陽市の殷墟周辺で発見されるのがほとんどである。占いに使用されたのは基本的には牛・馬・水牛の骨や亀甲などであったが、過去の発掘調査で人骨が使われた稀有な事例も確認されている。また、なぜ貞人以外が甲骨文字を使わなかったのかは今もなお不明である。

対して、周では人との関係をつなぐ外向きの用途、すなわち契約文・行政文書・許可状などに漢字を利用するようになっていった。例えば、2003年に陝西省眉県で発見された逨盤は周の歴代の王12人(文王・武王・成王・康王・昭王・穆王・共王・懿王・孝王・夷王・厲王・宣王)に仕えた地方勢力の単氏8代にわたる歴史を記したものであるが、そこには「四方の虞林を司り、宮御に用いよ」と周辺の森林を管理して周の王宮の費用とするよう命じるとともに単氏の自治を認める記述があり、周を盟主とする周辺諸国や諸部族との契約を意味するものであった。

漢字はそれ自体が一文字ずつ意味を持っており、現在の中国の方言のように同じ単語でも発音が異なる場合であっても、意味さえ理解しておけば漢字によるコミュニケーションすなわち筆談でもが意思疎通を成立させることができる。周はこのような漢字の特性をうまく利用したとされ、周を盟主として戴いた諸国や諸部族でもやがて独自で漢字を使用していくことになる。雅言とペアで漢字は用いられるようになり、これが後の中国語における漢字との関係性に発展していった。

古典語と文語

古代中国における「古典語」

古典語とは上古から漢代に至るまでの資料に見えている中国語を指すもので、いわゆる古文や文言、すなわち文語と同じものではない。もちろん、中国の文語の根幹をなすものはこの古典語ではあるが、文語は古典語以外の各種要素を多く取り入れて成り立っており、古典語=文語ということはできず、古典語がある程度理解できても一部の文語は理解できないという場合も少なくない。

春秋時代末期から戦国時代にかけて高度に発達・成熟してきた文語は方言の有用な部分を吸収することで豊富な語彙と相当に厳密な文法を持ちつつも共通性のある洗練された書面語となった。漢代の司馬遷『史記』や王充(27年~97年)の『論衡』は、不完全ながらも一種の共通の口語を基礎として、文人による加工を施して贅を省き練り上げられたものである。これがいわゆる日本でも馴染みのある「漢文」でもあり、口語体とは異なる文体を持った「文言文」として現代中国語で定義されているものである。漢代になると古典語としての雅言は字体は変わっても、青銅器では物理的な制約から刻む文字数を減らす、木簡・竹簡・布帛では文字を記しにくい材料に漢字で記されていたことからより時制や助字の省略などでより簡略化されていった。

文語は元々は口語を基礎に成り立ち、一度形成されてしまうと時間の経過とともに生きた口語から大きくかけ離れる傾向がある。とは言え、文語が口語と全く無関係であったわけでなく、『孟子』「公孫丑上」には

斉人有言曰、雖有智慧、不如乗勢。雖有鎡基、不如待時。

(斉人に言有りて曰く、智慧有ると雖も、勢に乗るに如かず。鎡基有ると雖も、時を待つに如かず。)

斉のことわざには「知恵があっても、時勢に乗ることが重要であり、良い農具があっても時宜を得ることが重要である」とある。

とあり、「磁基」とは斉の口語であることが分かる。この他、『史記』にも多くの口語の単語が見られ、後の『晋書』『南史』『北史』における書面語においても六朝の口語を取り入れることは避けて通ることはできなかった。文語は知識階級=上流階級のものであり、彼らが「卑語」として蔑んでいた庶民の言葉が全て反映されることもなく、過去の言語学者に見向きもされてこなかった。文語が長い年月を経て安定した文体を保ってきた反面、ゆれが大きいが故に唐・五代の変文、宋人の話本、金・元の戯曲といった庶民の言葉すなわち口語で書かれていた白話文は文語と比べて難解と感じさせることが多々ある。

また、約300年間統一国家が不在であったた西晋以後の南北朝時代を終結させて隋を建国した楊堅(541年~604年)に関する記述として『隋書』「巻六十六列伝第三十一」に次のようなものがある。

「朕雖不解書語、亦知卿此言不遜也」

(朕書語を解せずといえども、また卿の此の言を知るは不遜なり)

私は「書語」は知らないと言っても、お主の発言が不遜なことぐらいは理解しているぞ。

ここで述べられている「書語」とは、文書に記された言葉=漢語の文語であり、文語と口語の分離が当時はっきりと意識されていたことが示すものと考えられている。

荀子(紀元前298年?~紀元前238年?)の言行を記した『荀子』「正名篇第二十二」に

「後王之成名、刑名従商、爵名従周、文名従礼、散名之加于万物者、即従諸夏之成俗曲期、遠方異俗之郷、即因之而為通」

(後王の成名は、刑名は商に從い、爵名は周に從い、文名は禮に從う。散名の万物に加わる者は、則ち諸夏の成俗に從い、遠方異俗の鄉にも曲期し、則ち之に因りて而て通ぜしむ)

とある。

刑法は殷(商)王朝のものを、官爵の体系は周王朝のものを、国家の儀礼は周王朝の礼制を、その他万物の名称については中華世界で慣習的に用いられている名称を基準として、中華と習俗を異にする遠方の地でも中華世界の習慣に則って適切な中華の名称を与えるべき、といった意味であり、荀子が生きた戦国時代末期には雅言は時代が変わっても文体が変わらない古典語として残っていたということになる。荀子は人の作為した約束ごとを「偽」という語で表現し、そこには人為的に発生した共通語は「偽」の典型であったと述べている。加えて、荀子は言語を「約定俗成」と述べており、それは人間の約束ごとが定まり、習慣がまとまった結果として言語が誕生したものだと明言している。

中国における古典語は甲骨文字に代表されるように殷代にはすでに文語体が成立していたものの、元々は用いられる単語は春秋戦国時代の口語に基づいたものであり、時代が経過するにつれて実際の口語とは乖離が出てくるようになる。書面語としての雅言は漢字で写定とされるとその文体は古典という形で固定され、時代が変化しても基本的に大きく変わることはなかった。

文語の本質

『論語』「里仁篇第四」に

「子曰、朝聞道、夕死可矣」

(子曰く、朝(あした)に道聞かば、夕(ゆうべ)に死すとも可なり。)

とあり、これは一般的に「もし朝に正しい道を聞いたのであれば、その晩に死んでも構わない」というように解釈される。しかし、仮定の事態を示す「もし」「~なら」「~とも」といった概念に相当する語は原文のどこにも存在しない。仮にこれを現在の標準中国語に訳せば、「早晨得知真理、要我當晚死去、都可以」というようになり、文字数にして原文で7文字であったものが現代語では15文字で、口語では一字(一音節)の単語の判別がつきづらいことからなるべく二字(二音節)でひとまとまりの概念で表す傾向が強いことから、単音節の名詞が複音節に置き換えられているほか、仮定を示す「要」や主格の「我」が補われている。もちろん孔子がこの7文字ですべてを言い表した訳ではなく、実際にこのようなことを言ったのであれば話し言葉の語気を含む音節を連ねて発話していただろう。つまるところは、筆記者は孔子が言わんとすることの要点を捉えてそれを文章語に変換したのである。

このようにして、孔子の時代と現代とでは口語は異なっており、漢語としての基本的な性質は同じであるものの、口語と文語には一定の距離があった。古代中国人も筆写された言語と口語とでは一定の乖離があることをすでに意識していた。『易経』「繋辞伝」には孔子の言葉として、

子曰、書不盡言、言不盡意。然則聖人之意、其不可見乎。

(子曰く、書は言を盡くさず、言は意を盡くさず。然れば則ち聖人の意、其れ見るべかざるか。)

とある。書き言葉では言わんとするところを十分に述べ尽くせず、同様に口で話される言葉も心に思うことを十分に言い尽くせないとしており、「意」「書」「言」にはそれぞれ断絶があって、それゆえに古の聖人の言葉の真意は知ることができないことを明示している。これは一種の言語不信論であり、中国人の思考に深く根を張っている。「書」と「意」との断絶はどれぐらいであるかというと、唐代の孔頴達(547年~647年)は

書所以記言、言有煩碎。或楚夏不同、有言無字、雖欲書錄、不可盡竭於其言。故云書不盡言也。

(書は言を記す所以なるも、言に煩碎有り。或いは楚夏同じからず、言ありて字無く、書録せんと欲すると雖も、其の言を盡竭べからず。故に書は言を尽くさずと云う也。)

と述べており、「言」すなわち話し言葉には文章語を基準とすれば煩碎=くどくどしく冗長な部分が多く、なおかつ地域間の方言差があり、単語によっては音はあっても文字がないということも言及している。つまりは、古代中国人は言葉による意志伝達の機能には限界があることをすでに認識していたと述べているのである。

孔頴達が言及する「地域間の方言差」については、普通話=標準中国語が中国全土に普及する近代以前の中国社会では方言の差は極めて大きいことから、これを解消する手段として異なる方言を話すもの同士でもコミュニケーションを成立させるのに共通の文体を有する文語を用いていた。士大夫を中心とした知識階級の間で文語の効用は中世ヨーロッパのラテン語のような役割を果たした。これは中国だけでなく、日本や朝鮮でも同じような機能を持つようになり、例えば日本では室町時代には種子島にポルトガル商船が漂着した際には乗船していた中国人船員と種子島島民が筆談でコミュニケーションを図ったとされ、江戸時代には朝鮮通信使との応対に中国語の文語が用いられた。明治時代初期でも依然として中国人との意思疎通には文語での筆談が用いられてきたという事実があり、中国のみならず日本・朝鮮・ベトナムを含めた漢字文化圏に広く通用する意思疎通のツールとなっていった。また、古代に基本が確立した文語の文体はその後ほぼ一貫して伝わっていき、時代による多少の変化はあるにせよ、その変化の幅は日本語の文章語に比べると極めて小さい。それは文章語が話し言葉と常に距離を置いてきたからであり、一定の距離が結果的にゆれの大きい話し言葉の変化による影響を減らす役割を果たしてきたからである。

超言語とも呼べる漢字を用いた書面語は文言と呼ばれ、広い空間と時代を超えて意志の伝達を可能たらしめた。漢字によって写定されたこれらの超時間的・超空間的な「文言文」は独自の文体・語法の支配のもとに発達し続け、それは本来基盤としていたはずの口語との乖離が次第に大きくなっていった。また、一語増えれば原則として漢字が一文字増えることとなり、時代が経つにつれて文字数も増えてくる。結果的にそれら漢字を使いこなし、口語とはかけ離れた古典を理解できるのは士大夫層に限られることとなり、漢代から隋唐までの中古の共通語は古典的な文学語であり、具体的には上古の雅言を文字化した古典的文体をほとんどそのまま使いつつも人工的な技巧を加えたものであった。南朝梁で編纂された『文選』はその代表的な文学作品である。

中国における古典語の本質について、魯迅(1881年~1936年)は自著『門外文談』で以下のように述べている。

我的臆測、是以為中國的言文、一向就並不一致的、大原因便是字難寫、只好節省些。當時的口語的摘要、是古人的文。古代的口語的摘要,是後人的古文。所以我們的做古文、是在用了已經並不象形的象形字、未必一定諧聲的諧聲字、在紙上描出今人誰也不說、懂的也不多的、古人的口語的摘要來。你想、這難不難呢?

(私が思うに、中国の文語とは一貫性がなく、字を一字一字書き留めることに困難が伴うので、いくらか文を簡略化せざるを得ないのである。そうやって出来上がった当時の口語のメモが古人の文であり、古代の口語のメモが後世でいうところの古文なのだ。だから、我々が古文を作るというのは、もはや象形しないようになった象形文字や、音と字音が一致するとは限らないような諧声文字を用いて、紙の上に現代人が誰もしゃべらないし、判る人も少ないような古代人の口語を書き出すということなのだ。これは難しいであろうか、難しくないのであろうか、考えてみてほしい。)

上古中国語の文法

文法的特徴

上古中国語は一般に中国語の定義に使われる孤立語・単音節言語・SVO言語の性格が典型的に見られる時期である。

音節

上古中国語の基礎語彙はほとんどが単音節であったとされ、後期上古には複音節単語も相当数存在するようになる。また、「筆 prut」⇒「不律 pərut」のように単音節語が「一音節半語」的に発音されることもあったようである。

人称名詞

早期上古中国語の場合、一人称単数代名詞は主格「余」と所有格「朕」(早期上古の「我」は複数的である)、二人称単数は主格「女」と所有格「乃」というように「格文用」が存在したと見る考えもあったが例外も多く、屈折語の格変化のような厳格な使い分けではない。

形態変化

上古中国語において後代よりも生産的であったのは、「折 det(折れる)」と「折 tet(折る)」のような「清濁別義」、または「四声別義」による形態変化である。「清濁別義」とは声母の清濁によって意味が区別される形態論的派生を指し、 「四声別義」とは「好」=「hǎo(よい)」「hào(好む)」のように成長を変えることによって品詞の文法機能を変える形態論的派生法を指す。

語順

上古中国語ではSVOが基本ではあるが、早期上古中国語よりS+助詞+O+V、S+否定詞+代名詞+V(『論語』の「不吾知也」など)の語順が見え、中後期上古中国語の「弗」は「不之」の縮約形であるとされる。修飾語の位置は、A+N(修飾語+被修飾語)が原則ではあるが、早期上古中国語には「帝乙」「城濮」「桑柔」などN+Aの構造も見られる。

目的語の疑問詞は動詞に前置される現象もあり、「誰敬(誰を敬うか?)」「何見(何を見るか?)」というような用例も見られる。中期上古中国語で主格の場合では「孰+VP」、対格の場合では「誰+VP」を使う場合がある。後期では令誰代之(誰に代わられるか)のようにOが動詞に後置される例も出現する。特徴的な疑問の文型として、「何Ⅹ之有」「奈Ⅹ何」「何Ⅹ為」(Ⅹ=様々な語句)がある。

接受動詞を代表とする二重目的語文はS+V+Oi+Od(Oi:間接目的語、Od:直接目的語)が標準であり、S+以+Od+V+Oi、S+V+于+Oi、S+V+以+Odといった文型も見れる、甲骨文では祭祀関連の動詞に限り、「誰のため、どの神に、何の供物を」をいう三つの項目を取ることができ、これを三重目的語と呼ぶかどうかが議論されている。

判断を表す文は、判断詞を使わない「S+NP(也)」が一般的で、後期上古から「S是NP」の萌芽が見られるようになる。一般動詞の場合は「中性動詞(対格動詞=攻・追・迎など)」と「能格動詞=斬・誅・用など」の区別が明らかになっている。例えば、中性動詞では、SVやV者はそれぞれ「S(動作主)が~する」や「~する者」の意味であり、能格同士では「S(動作主)が~される」や「~される」の意味になる。

動詞

動詞が文法化して、多くの前置詞(介詞)・接続詞・副詞が出現した時期は早く、殷代からである。例えば、「于」は移動動詞から着点マーカーへと文法化し、さらに未来時を指向する「時間介詞」に拡張したと言われる。前置詞的用法が見られる動詞として、「在」「従」があり、動詞から前置詞、さらに接続詞を生んだものとして他に「眔」「及」「以」など、動詞から副詞になったものに「咸」「既」「具」「復」、形容詞から副詞になったものに「允」などがある。

使役に関しては「俾」「荓(『詩経』などに見られる)」「使」「令」のような使役動詞(役格動詞)を使った兼語文のほか、自動詞や形容詞が目的語を取るいわゆる使役動詞が注目される。受身は「Ⅴ于N(Nは動作主)」「為N所V」「為NV」「為N之V」「見V」などで表される。後期上古には被NVも現れる。

量詞

典型的な「数詞+類別詞(量詞)+名詞」、たとえば「四五千馬」のような例が現れるのは後期上古からである。早期上古の「牛三百五十五牛」のような表現は、類別詞の原初的な段階を伺わせるものとして非常に興味深いものであり、甲骨文の「一介臣」を典型的な「数詞+類別詞+名詞」と見ることは困難である。

先秦の文芸

詩経と楚辞

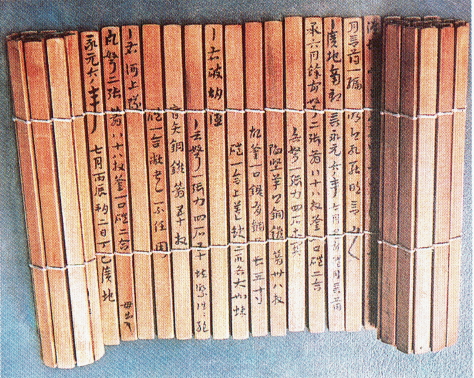

秦代以前の文字記録は非常に数が限られ、殷代および周初にいたっては殷代の甲骨に刻まれた卜辞(すなわち甲骨文字)および殷周時代に鼎や爵といった青銅器に鋳込まれたもしくは刻まれた金文が最も古い文字資料として発掘されており、これらから当時の言語状況が把握することができる。また、中国最古の古典文学と称される作品に『詩経』と『楚辞』がある。

詩経

『詩経』は西周初期(紀元前11世紀)から東周(紀元前7世紀)が成立年代とされ、周の平王による洛邑(洛陽)への東遷があった紀元前738年前後の詩編が多いとされる。古代ギリシアのホメロス(生没年不詳)による『イーリアス』や『オデュッセイア』といった叙事詩とほぼ同じ成立時期であり、両作品と並んで個人および集団の叙事詩集としては最古の作品と言える。儒教では『詩経』は『易経』『書経』『周礼』『春秋』と並んで「五経」のひとつとして重要な経典と扱われている。元々、日本の『万葉集』のように男・女・農民・貴族・兵士・猟師といった幅広い層の作者がおり、口承で伝わっていたようだが、春秋時代前期に成書化されて文字記録として保存されるようになり、詳細な成立過程については不明な点が多いものの、春秋時代後期には現行本の『詩経』に似た形が成立していたものと思われ、『荀子』にも「風」「雅」「頌」という語が見られることから戦国時代の時点で現行本にほとんど近い内容であったことが分かっている。『詩経』のうち「大雅」「頌」は宮廷で作られたものとされ、内容も用語も『書経』と共通点がある。また、それ以外の民歌に分類されるものでは統一性が強く、方言的要素は乏しい。このことから『詩経』は全体的に周の宮廷言語を根幹としていたものとされる。また、『詩経』では基本的に四字句を取って単調で素朴なリズムを奏でるというスタイルであるものの、押韻の位置が一定していないためにどの字が押韻なのか特定しづらいという特徴がある。

楚辞

『詩経』とともに最古の中国古典文学と扱われる『楚辞』は、『詩経』が古代華北を代表されるのとは対照的に、華中以南に栄えた楚で誕生した南方の風土を題材としたロマン文学主義的要素の強い抒情詩である。書物としての『楚辞』は前漢末期に劉向により書物としてまとめられていたものの後に散逸し、後漢の王逸(生没年不詳)によって劉向の書に独自の詩一編を加えた『楚辞章句』が現存する最古の『楚辞』となっている。詩経が成立したとされる時期から200年後にまとめられた『楚辞』は、「辞」と呼ばれる叙情的な韻文の文体で自然風景・人情・風俗の描写が南方的であることが特徴的である。『楚辞』の代表的な作品として楚末期の政治家であった屈原(紀元前343年~紀元前278年)の「離騒」が有名である。『詩経』の四字句の形式とは異なり、一句が8~9字で構成されているだけでなく、長編かつ内容が若干複雑なものとなっている。『楚辞』は巫祝の音楽に起源を持つとされるが、「兮」の字を多用する独特の形式と激越な感情を豊かな文辞で読み上げる抒情性は「賦」と定義され、特に「離騒」とはじめとする屈原の作品はその弟子とされる宋玉(生没年不詳)の作品は「騒体賦(騒賦)」と呼ばれて後世における賦の源流ともなった。漢代以降、「離騒」的な抒情性を含んだものを「辞」とし、「辞」と「賦」を合わせて「辞賦」と一般的に呼ぶ(ただし、「辞」と「賦」の違いは明確に定義されているわけではなく、「賦」は「辞」を包括する場合もあれば、両者をニアリーイコールの関係とする場合もある)

甲骨文字

殷代の甲骨文

甲骨文とは現存する最古の中国の文字資料のひとつであり、殷代に占卜を行うために亀の甲羅や牛の肩甲骨といった甲骨に刻んだ文字である。元々は甲骨に熱した金属を押し当てて、そのひびの入り方で吉凶を占っていたとされるが、紀元前13世紀半ば頃の第22代殷王の武丁の時代から甲骨に文字を刻むようになり、漢字の原型となっていることが分かる他、甲骨文の文法構造は後の中国語と大きな違いがないことが判明している。

基本的に河南省安陽市にある殷代の遺構である殷墟のみで甲骨は発見されており、その発掘数は現在までに10万~20万点あると言われている。甲骨文字は殷代で用いられ、殷周革命以後はほとんど使われなくなり、清末に発掘されるまで殷代に作成されたものが発掘されることがないままそのまま地中に残っていたということである。

周代の甲骨文

甲骨は殷代のものだけと誤解しがちであるが、周代初期でも用いていたことが1951年に陝西省邠県(現在の咸陽市彬州市)で発掘された甲骨から判明した。これは動物の肩甲骨を非常に薄く加工したものであり、その背面には占いのために加熱した13か所のくぼみが残っていた。翌1952年には河南省洛陽市の東部郊外にある泰山廟という西周時代の遺跡からも占いを行った形跡のある亀甲が発見された。いずれも、文字は刻まれてはいなかったが、この発見により周でも殷と同様に甲骨を使って占卜を行っていたことが分かった。

1954年に山西省洪趙県(現在の洪洞県)の坊維村にある西周の遺跡から青銅器とともに「北宮貞三止又疾貞」と刻まれた甲骨が発見され、さらに1956年には陝西省長安県の張家坡にある西周時代の遺跡からも文字を刻んだ甲骨がされた。この他、1975年には北京市昌平県の白浮でも発見され、1977年には岐山県鳳雛で一万片以上が発掘され、そのうち300点近くの甲骨に文字が刻まれていた。特に張家坡が発見された場所は周の文王が都を置いたとされる豊鎬遺跡の一部であることから周代のものは確実であった。ここで発見された甲骨には「六八一一五一」や「五一一六八一」といった単なる数字の羅列のようなものがあり、当初は何の目的で刻まれたのかは長らく未解読であったが、1979年に周原遺跡で見つかった甲骨から易の一部であることが判明し、周代でも甲骨による占卜が行われていたことが判明した。

中でも陝西省の岐山県と扶風県にまたがる周山遺跡で1977年に発見された周原遺跡から出土したものは、記録された内容と発見された量はそれまで発見された西周甲骨とは比較にならないほど膨大な量であり、周代の歴史を解明するのに大きく貢献している。この他、同地では毛公鼎や大盂鼎といった有名な考古学史料が発見されている。周山遺跡がある場所は周発祥の地であるとされ、伝説によると元々周族は「豳」と呼ばれた陝西省彬県一帯に居住していたが、西北の遊牧民に逐われて周の武王の曽祖父にあたる古公亶父の時代に岐山に移り住んだとされている。周族が「周」と自称したのはこの頃からである。周の建国神話を示すものとして、『詩経』「大雅」「緜」には

古公亶父、来朝走馬、率西水滸、至于岐下、(中略)周原膴膴、菫荼如飴、爰始爰謀、爰契我亀、日止日時、築室于兹。

古公亶父、来朝に馬を走らせ、西水の滸(ほとり)に率(したが)いて、岐の下に至る。(中略)周原は膴膴たり、菫荼も飴の如し、爰に始めて爰に謀り、爰に我が亀に契(きざ)み、日に止(お)り、日に時(お)り、室を兹(ここ)に築けり。

古公亶父はある朝早くに馬を走らせ、川に沿って西に向かい、岐山の麓までやってきた。この周原という土地はまことに肥沃であり、泥や土は飴のようにねっとりしていた。古公亶父はこの土地を一族の根拠地にしようと皆と相談し、亀で占いをしたところ、ここに都を造るべしという託宣が下ったのでここに宮殿を造営した。

という一文があり、ここでも亀甲による占卜をしているとの記述が見られる。西周甲骨は特定の時期のものではなく、初歩的な研究によればもっとも古いもので文王の時代に属し、新しいものであれば第四代の昭王や第五代の穆王の時代まで遡れるともしている。

金文

金文とは広義では青銅器に鋳込まれた、もしくは刻まれた文字を指すが、一般的には殷・周の時代に作製された青銅器の文字を指すことが一般的である。石碑などに刻まれた碑文と合わせて青銅器の文字を研究する学問を金石学と呼び、宋代の欧陽脩(1007年~1072年)がその先駆者とされている。

銅は最も早く人類によって発見され、使用されてきた金属のひとつである。人類は当初は自然界に少量でしか存在しない天然銅を使用していたが、後に鉱石から銅を精錬する技術を発明された。当初は他の金属を混ぜることのない純銅であり、「紅銅」と呼ばれているものである。長年の試行錯誤を経て、銅に一定の比率のスズ(錫)を加えることで硬度が増し、かつ融点が下がることが発見された。このスズを含んだ合金が青銅であり、世界各地で誕生した文明で広く利用されてきた。

古代中国においては青銅器の鋳造が大いに発達したことにより、青銅器の種類は多種多様である。古代中国の青銅器は大きく分けて、烹炊器・設食器・酒器・水器・楽器・兵器・車馬器・工具・度量衡・雑器といった10種類に分類することができる。中でも烹炊器に代表されるような調理器具は元々は土器だったものが、技術の発達とともに青銅器でも作られるようになり、やがてそれが天下に覇を唱える王者の権力の象徴として認識されるようになっていった。

青銅器の鋳造自体は殷成立以前の二里頭文化(紀元前2100年~紀元前1800年もしくは1500年)の時代に始まったものとされているが、その時代の青銅器には金文は確認されていない。殷の第19代の王・盤庚(?~紀元前1277年?)が亳(河南省安陽市)に遷都したとされる時期の作製された青銅器から金文が発見されている。

青銅器は殷代から西周を経て、春秋時代に至るまで青銅器文化が最も光彩を放った時期であり、『春秋左氏伝』において「國之大事在祀與戎(国の大事は祀〔まつり〕と戎〔えびす〕にあり)」という一文があるように、祭祀用の礼器と国家を防衛する武器はまさに青銅器で作られていた。当時としては最先端の技術を用いて趣向を凝らした文様で飾られ、寿ぎの言葉すなわち金文が記された青銅器は王や貴族にとって権威の象徴となっていった。技術的には西周後期から春秋後期にかけて低下するが、春秋中期となると新たな技法を採用することにより過度とも呼べる装飾を施した青銅器が作られるようになる。

青銅器は殷~春秋時代にかけて広く使用された金属器ではあったが、精錬技術が難しく、なおかつ材料も限られるというデメリットがあった。しかし、戦国時代になると、地中に多く存在し、比較的安価で大量生産が可能な鉄器の使用が広まり、青銅器の時代は終焉に向かう。なおかつ、これまでの都市国家は新興国家により滅ぼされ、中央から派遣された官僚である県令によって統治を行う郡県制に移行する中で、青銅の礼器の重要性は著しく低下した。次第に作りも粗末になっていき、子孫の繁栄を祈る文言を記すといったことはなくなっていった。漢代以降も青銅器の製造自体は続いていくが、その意義や性質は従来のものから根本的に変化した。

諸子百家

諸子百家の誕生と発展

春秋戦国時代に活躍した思想家たちを総称して諸子百家と呼ぶ。前漢の劉向(紀元前79年~紀元前8年)・劉歆(?~23年)父子によって与えられた名称であるが、その名の通り西周滅亡から秦によって中国が統一国家が完成するまでの約550年間に活躍した儒家・法家・墨家・道家・兵家・名家・陰陽家・縦横家・農家・雑家を指す(ここに兵家や小説家を加えることもある)。西洋哲学のような人間の存在や生き方について探求する学問とは異なり、諸子百家で網羅する学問は多岐に渡り、儒教のような礼制を説くものをあれば、法家のように法治主義に統治することを説くもの、墨家のように平和主義と博愛主義を説きつつ守城戦の専門としたもの、道家にように後世の中国思想の源流となった老荘思想を生み出したもの、兵家のように軍略と戦略を説いたもの、など非常に多様性に富んでいた。ただし、当時は自身の学派を「~家」と称していた事実はなく、これは漢代に入り当時の学者により便宜的に与えられた呼称である。

春秋戦国時代は周の権威が失墜し、これにより中国各地で王が割拠した時代である。当時様々な思想家たちが生まれ、かつ多数の門人を受け入れることで自身の学派を形成していった。春秋時代に誕生したのは儒家・道家・墨家・兵家であったとされる。数ある学派の中でも儒家と墨家は二大学派として当時認知されていたようである。

その後、戦国時代に突入すると、各国の諸侯は富国強兵を進める必要性に迫られ、その中で低い身分の士大夫や庶民にも立身出世や下剋上の風潮もあり諸侯に献策する遊説家が政策立案者として誕生して迎合されていった。斉では魏での積極的な人材登用政策に触発され、威王(?~紀元前320年)と宣王(?~紀元前302年)により国都の臨淄(現在の山東省淄博市)に各地から学者を招き、それらの学者は「稷下の学士」と呼ばれた。また、威王の孫にあたる孟嘗君(?~紀元前279年)は戦国四君に数えられ、威王や宣王同様に多くの食客を召し抱えたことで、一芸あればどんな者でも積極的に迎え入れてその数は数千名にのぼったとされる。孟子(紀元前372年?~紀元前290年)も滕の君主である文公の食格であったとされる。

孟嘗君や同じく多数の食客を抱えていた信陵君(?~紀元前244年)に対抗して、食客三千人を召し抱えていたことで知られるのが秦の呂不韋(?~紀元前235年)である。呂不韋の食客には後に秦の宰相になった李斯(?~紀元前208年)もおり、食客の知識や情報を集めて『呂氏春秋』を編纂させた。当時の諸子百家の書物と大きく異なるのは、思想的には中立的な立場から儒家・道家を中心としながらも法家・墨家・農家・名家・陰陽家など諸家の説を幅広く採用した百科事典的な性格を有した書物であり、完成後に市井で披露して一字でも添削できれば多額の報奨金を出すと触れ回った故事「一字千金」は有名である。呂不韋が様々な思想を許容する『呂氏春秋』を編纂した目的は来たるべき秦王嬴政すなわち後の始皇帝(紀元前259年~紀元前210年)による天下統一を見据え、その帝王たる正統性を主張するために天人相関説と封建制をもって説こうとしていたと言う。後に始皇帝が韓非子の説いた法治主義に傾いたのと異なり、『呂氏春秋』は道家的な思想が色濃かったとも言われている。

諸子百家の種類

春秋戦国時代には以下の思想家が活躍した。

儒家

- 孔子 『論語』

- 孟子 『孟子』

- 荀子 『荀子』

道家

- 老子 『老子』

- 荘子 『荘子』

- 列禦寇 『列子』

- 管仲 『管子』(後世に管仲に仮託されたものとの説もある)

墨家

- 墨子 『墨子』

兵家

- 孫武(孫臏?) 『孫子』

- 呉起 『呉子』

法家

- 商鞅

- 申不害 『申子』(現存せず)

- 慎到 『慎子』(全42篇のうち5篇のみ現存)

- 韓非 『韓非子』

陰陽家

- 鄒衍

名家

- 鄧析 『鄧析子』

- 尹文 『尹文子』

- 公孫龍 『公孫龍子』

上記諸子百家が記したとされる、もしくはその言行を門人が記したとされる書物は伝世に古代中国思想書として現在もなお広く読まれている。かつ、諸子百家の書物は日本でのいわゆる漢文に定義づけられる文言であり、当時の語彙だけでなく方言や文法構造を現代人の我々に示してくれる貴重な資料となっている。

諸子百家の終焉

始皇帝が紀元前221年に秦以外の戦国七雄と呼ばれた国々を滅ぼして中国を統一すると、韓非子に触発されてそれまでの貴族制から中央集権制に政治体制を切り替え、全国統治も封建制から郡県制を採用しつつ、様々な革新的な政策を実行していった。その中に挟書律と焚書坑儒がある。

いずれも思想統制政策であり、挟書律とは宰相李斯の提言により紀元前213年に施行されたもので、秦以外の諸国の歴史書、『詩経』『書経』、諸子百家の書物を民間人が所有することを禁止した法律であり、医薬・卜筮(ぼくぜい)・農業に関する書物のみ許されたとされる。郡県制に反対し、古来の封建制を主張して体制批判を行う儒者を弾圧するために李斯が建議したものであり、これにより民間で保有されていた諸国の歴史書や『詩経』『書経』をすべて群守もしくは郡尉に提出した上で焼き払うことを命じ、諸子百家の書物も各地の官吏に焼却処分するように命令が出された。これがいわゆる焚書である。挟書律は秦が滅びて、漢になった後も継続され、紀元前191年に恵帝(紀元前213年?~紀元前188年)の治世に廃止されるまで残っていた。

また、焚書と同時に行われたのが悪名高い坑儒で、紀元前212年に咸陽の学者460人を生き埋めにして処刑した事件である。元々は晩年に不老不死を望む始皇帝が方士の盧生や侯生に巨額の資金を出して仙薬を作らせていたが、始皇帝の残虐性に恐れをなして盧生が逃亡したことに怒り、盧生のような惑わせる学者を検挙するように命じた。儒者がすべて処刑されたように語られることが多いが、実際には処刑を逃れた後に易者として秦の宮廷に仕えていた儒者がいたともされる。

秦の崩壊後、漢が建国すると、漢初は道家・法家・雑家を基礎とした黄老思想が流行するも、武帝(紀元前156年~紀元前87年)の時代にとなると儒者董仲舒(紀元前176年?~紀元前104年?)の建議により儒教が国教化し、戦国時代のような遊説家が活躍する場が失われていった。また、秦代以降、歴代王朝は天子として皇帝を中心とした中央集権化し、かつ思想も一元化していったこと、とりわけ往時のように各国で諸子百家を求める必要性がなくなったことも各種哲学・思想が発達しにくい一因であった。

漢代以降の受容

秦漢で諸子百家の活動の場が失われ、漢代および魏晋からは儒教が以後皇帝を中心とした専制政治の中で儒教が中心的な思想・学問となっていった他、後に中華民族のメンタリティの根本思想ともなっていった道教が老子や荘子などの老荘思想を代表とする道家を起点して誕生している。漢代以降、184年に発生した黄巾の乱、同じく後漢に誕生した五斗米道はそれぞれ道教の原型とも呼ばれる宗教理念を掲げた組織であったとされ、南北朝の北魏に仕えた寇謙之(365年~448年)により天師道として道教を体系化・組織化したことで一気に隆興していった。唐代になると仏教よりも厚遇されて国教の扱いとなり、中国史上で道教が最も発達し栄えた時代となった(唐の皇室が老子を祖先と定義していた他、唐が中国大陸を統治するプロパガンダに老子が言ったとされる予言が利用されていた)。

墨家は『韓非子』や『荘子』が伝えるところによると秦の中国統一前後には拠点を秦に移したものの、すでに複数の派閥もしくは学派に分裂したとされ、漢初には消滅したとされる。明代まで墨家集団およびその思想について言及されることはほとんどなくなり、王充(27年~97年)の『論衡』、『孔叢子』、魯勝(4世紀初頭)の『墨弁注』、韓愈(768年~824年)の『読墨子』、黄震(1213年~1281年)の『黄氏日鈔』などでわずかに言及されるのみであった。明代に至ると出版文化の発達に伴って複数の刊本が刊行され、清代には畢沅(1730年~1797年)の『経訓堂本墨子』や孫詒譲(1848年~1908年)の『墨子間詁』を始めとして研究・校訂整理・再評価が行われるようになる。清末民初には、変法運動の中で梁啓超(1873年~1929年)や譚嗣同(1865年~1898年)らの変法派の革命家により注目され、民初にはキリスト教との比較研究や墨子の論理学や科学的内容の評価が盛んに行われた。

『孫子』は中国のみならず、日本にも奈良時代に吉備真備(695年~775年)により唐より伝来したことで、源義家(1039年~1106年)・楠木正成(1294年~1336年)・武田信玄(1521年~1573年)に愛読されたとされ、信玄は『孫子』の一文である「風林火山」を旗印としていたことは有名である(ただし、鎌倉時代から戦国時代までは兵法書として『孫子』よりも『六韜』や『三略』のほうが重宝されていたようである)。江戸時代になると、約250年間平和であったにも関わらず戦国時代に蓄積された軍事知識が整備された兵学(軍学)が盛んとなっていったことで、その研究対象として『孫子』を取り扱うことが増え、林羅山(1583年~1657年)・山鹿素行(1622年~1685年)・新井白石(1657年~1725年)・荻生徂徠(1666年~1726年)・佐藤一斎(1772年~1859年)・吉田松陰(1839年~1859年)らが注釈書を著述している。ヨーロッパにも後に紹介され、1772年にフランス人イエズス会士のジョゼフ=マリー・アミオ(1718年~1793年)によりフランス語版の『孫子』が出版された。なお、ナポレオン・ボナパルト(1769年~1821年)が『孫子』を愛読していたとの伝説が流布しているが、裏付けとなる事実は今のところ確認されていない。