Contents

共通語および中央の言語としての「雅言」

春秋戦国時代を生きた儒家の始祖である孔子(紀元前552年?~479年)の言行を記した『論語』「述而篇第七」には以下のような一文がある。

「子所雅言、詩書執禮、皆雅言也。」

(子の雅言するところは、詩、書、執礼、皆雅言す)

孔子は『詩経』を読む時も、『書経』を読む時も、儀式を執り行う時はいずれも「雅言」を用いた。

ここで述べられている「雅言」については古くから様々な解釈があるが、「中華文明の発祥の地とされる黄河下流域を指す中原の正しい発音(周王朝の首都であった洛邑=洛陽の方言を基幹とした言語)」や「当時の何らかの共通語」、もしくは文言が美しい言葉とされた当時において読書音を指すものされている。

史実として中国最古の王朝とされている殷は紀元前1700年頃から10の氏族からなる部族連合の形で華北の黄河デルタ地帯を中心に統治していたが、紀元前1046年頃に紂王の治世に連合体の一構成部族であった周の武王が諸部族(「牧誓八国」とよばれた周の近辺の庸・蜀・羌・髳・微・盧・彭・濮の8部族)を糾合したことによって滅ぼされる。

河北・河南の低地デルタに住んでいた殷人に対して、今日の山西省台地で羊の放牧を行っていた羌族は現在のチベット族の先祖とされている。民族名としては「羌(k’iang)」であり、これに由来する氏族の名字を「姜(kiang)」と書くが、これらは同系語である。そして、羊の上古漢語の発音は元々は「ġiang」であり、これが「yiang」に転化した。羌族はヒツジをトーテムすなわち信仰の対象とも見なしていたと思われ、祭礼の際にはヒツジを犠牲として神前に捧げ、ここから「祥(めでたい)」という字は「示(祭壇)+羊」から成り立っている。同じく「美」は神への捧げるヒツジは大きいものが良いという意味であり、「幸」はその変形、「義」はヒツジを自分の所有物にしてしまうこと、「善」はヒツジの鳴き声のように穏やかな口調で喋る、「繕」とは欠けたり破れた個所がないよう整備するという意味である。

また、殷墟から発見される甲骨文には「羌」の文字が散見され、それは中原に脅威である異民族であるとともに、生贄として多くの人間が犠牲になっておりこれも「羌」も呼んでいることから、「羌」とは特定の部族ではなく、殷に敵対的な不特定多数の集団を指していた可能性もある。これも裏付ける根拠のひとつとして、殷墟で発掘された生贄を解析した結果、遊牧民族ではなく農耕民族であることを示すデータも得られている。

ヒツジは羌族にとって食用にできるほか、乳も得られ、羊毛を生み出すことのできる家畜(家畜は中国語で「牲口」とも呼ばれる)であり、牛馬同様に貴重な財産でもあった。また、周の諸王に嫁いだ姜嫄(周王朝の女性の先祖)・太姜(文王の妃)・成姜(武王の妃)といった羌族出身の女性の名前が『詩経』や司馬遷(紀元前145年?~紀元前86年?)の記した『史記』には見られ、この他にも周の文王と武王に仕えた太公望として知られる呂尚(姓は姜、氏は呂、字は牙もしくは子牙)も出身は呂(河南省南陽市)だったが、出自自体は禹の治世に官職に就いて治水事業に貢献した功績で呂に封じられた羌の一族ともされ、羌族と周の強い関係性が窺い知れる。この羌族と婚姻関係を結んでいた陝西高原盆地の周は西方から小麦といった穀物を入手して栽培を開始し、家畜をして豚を飼育することで周は急速に農耕民として成長していったものとされる。

のちに周代に山東方面の斉に封じられることになった羌族の呂氏は有力部族として周の東方に勢力基盤を固めていき、周代中期までは周王室の妃は遊牧を続ける西北の姜姓からではなく、文化の進んだ山東の姜姓から選ばれるようになった。『詩経』「国風・鄭風」に「彼美孟姜(彼の美なる孟姜)」といった記述が見られるほか、『春秋』に登場する晋文公の夫人である斉姜や魯の桓公の夫人である文姜といった女性は山東羌族の流れを引く子孫である。西北の羌族が次第に周に疎んじられていき対立していく一方で、周王室は周代を通じて春秋時代に至るまで斉の姜姓と婚姻関係を結ぶことで存続していった。

「周」とは稠密の稠(畑の隅々まで禾=作物をびっしり植えたという意味)で、すなわち豊穣な農耕地を示している。紀元前256年に秦により滅ぼされるまで周は黄河中下流域の中華文明の発祥地と位置付けられた、いわゆる中原を中心に周辺地域を統治していくことになる。対する「商」とは明るい高台に居を構えるという意味であり、それに代わって覇を唱えた周によって「商」と呼ばれるようになった(中国では「殷」よりも「商」を使うことが一般的である)。「殷」とは元々は河南省鄭州市にあった黄河西北の商の人々の狩猟場となっていた土地の名前で、これがそのまま部族や国家(都市国家)を指す名称となった。

殷周革命と呼ばれる殷から周への変革は部族連合社会から貴族社会への転換点であり、中原は後に中華世界において権力の中心そのものと見做されるようになった。中原を中心とした殷と周の合体により、華北と華中は統合され、「中夏の民」すなわち漢民族の文明圏が誕生した。「夏」とは元々は頭に冠をかぶり肩から衣を着た人間を描いたもので、それは衣冠を身に着けた大きな人を示す美称でもあり、これが転じて樹木が一面に葉をかぶる季節も「夏」と呼ぶようになった。

諸部族と連合して牧野の戦い(紀元前1046年頃?)にて殷を滅ぼした周は建築・製陶・鋳銅・兵器製造・織物などの各部門にわたる殷の職業士族を吸収し、協力した部族や家来に分け与え、封建分割支配を始める。周は先進文明としての殷の文化を積極的に取り入れ、同族や友好的な部族を「侯・甸・男・邦・采・衛」と区分して統治し、孔子はこれを「周因於殷礼、所損益可知也(周は殷礼に因り、損益する所知るべきなり)」(『論語』「為政」)と評して風俗・習慣・制度といった殷の旧制に倣ったことが明らかとしている(裏を返せば、『書経』に周の文王がかつて粗末な衣服を着て自ら畑仕事をしている逸話があるように、周は初めはまだ極めて素朴な農耕共同社会であったことも暗示している)。この他、殷人が天を祀り、祖先を祭ったのに倣い、周人も同様の習俗を継承していった。『書経』「洛誥」には

「孺子来相宅、其大惇典殷獻献民」

(孺子来たりて宅を相(み)る、其れ大いに惇(あつ)く殷の献民を典とせよ)

※「孺子」とは周の武王の子である成王を指す。

とあり、殷の遺民を登用して洛邑(洛陽)造営に活用するように述べている一文が見られ、文字や旧来の伝承故事といった殷の遺民の知恵もそのまま周代に継承されていった。殷の遺民は洛陽に集められただけではなく、各地にも分散させられていった。例えば、山東地方の東夷を征伐するのに、魯公伯禽には「殷民六族」が、衛康叔には「殷民七族」が、唐叔虞には「懐姓九宗」が与えられたという記事が『春秋左氏伝』に見られる。この他、晋(山西省)・魯(山東省西部)・衛(河南省西部)・鄭(河南省西部)・燕(河北省北部)といった国は周の同族に分け与えられ、斉(山東省東部)・陳(河南省中部)は友好部族へ支配を委任する形となったのと同時に、殷の遺民の懐柔政策として殷の王族出身である微子啓が黄河中流のデルタ地帯に建てた宋(河南省中部)に封じられた。後に微子啓は嫡子がないまま没したために兄の微仲衍が宋公の地位につき、孔子はその子孫と言われている。

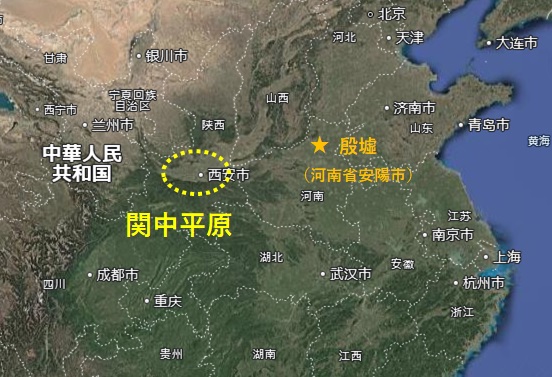

当初、陝西省の鎬京(現在の西安市)を中心に周王朝は政治を行っていたが、新たに洛邑(洛陽)に都を構えて華北と華中を徐々に制圧し、それとともに周が殷の文化・技術・政治機構などを接収していったことにより、漢字文化圏が華中以北に拡張していった。

殷人はこのようにして一部では周に重用されながらも、他の亡民は土地や職業を奪われたことで各地を巡って物を売ることを唯一の生業とせざるを得ず、これが「商人」「商業」の語源となった。このようにして、本来部族社会内部に留まっていた殷の文化が周により吸収されて部族を越えた一種の文化的統一をもたらし、文化人たる殷の遺民が中原各地に分散したことで、古代中国の文化圏が拡大するひとつの契機となった。

孔子および儒教は周の政治を理想の徳治政治と捉え、周の文王・武王・周公旦(武王の弟)を道徳的かつ模範的な君主であり聖人として見ていた。そして、孔子の出身地である曲阜が位置する魯は周公旦が封ぜられた国であり、周王朝の礼制を定めたのが周公旦とされていることから、魯では周公旦以来の伝統を引き継ぎ古い礼制が残っていたという。このような背景から孔子は自身を周の礼制を正しく継承していると自認するようになり、それを体現する教団として儒家を形成していく。周の方言である雅言すなわち洛邑=洛陽の方言(河洛語)は中央の言語=共通言語と位置付けられていくとともに、儒家にとっても権威ある言語となっていった。雅言とは読んで字の如く、常言(常に言う言葉、普段口にしている言葉)・詩書・法典の正しい読み方の音声が正確な言語という意味でもあり、庶民が話す俗言・俚言に対する雅な言葉を指す。孔子の出身地である魯は現在の山東省に位置していたため、実際には孔子は普段は魯の方言を用い、何らかの儀礼を行う際や竹簡や木簡にしたためられた古典を読む際に「雅言」を使用していたものと思われる。

殷では漢字はその原形となった甲骨文字が本来は貞人(占いをはじめとした祭祀を司る神官)が神との交信を図るための神秘的な神託文字として五穀豊穣を願う雨乞いや、政治や戦争を占うためだけに用いられた。神との対話を行うための内向きの使い方に限定されており、甲骨文字は河南省安陽市の殷墟周辺で発見されるのがほとんどである。占いに使用されたのは基本的には牛・馬・水牛の骨や亀甲などであったが、過去の発掘調査で人骨が使われた稀有な事例も確認されている。また、なぜ貞人以外が甲骨文字を使わなかったのかは今もなお不明である。

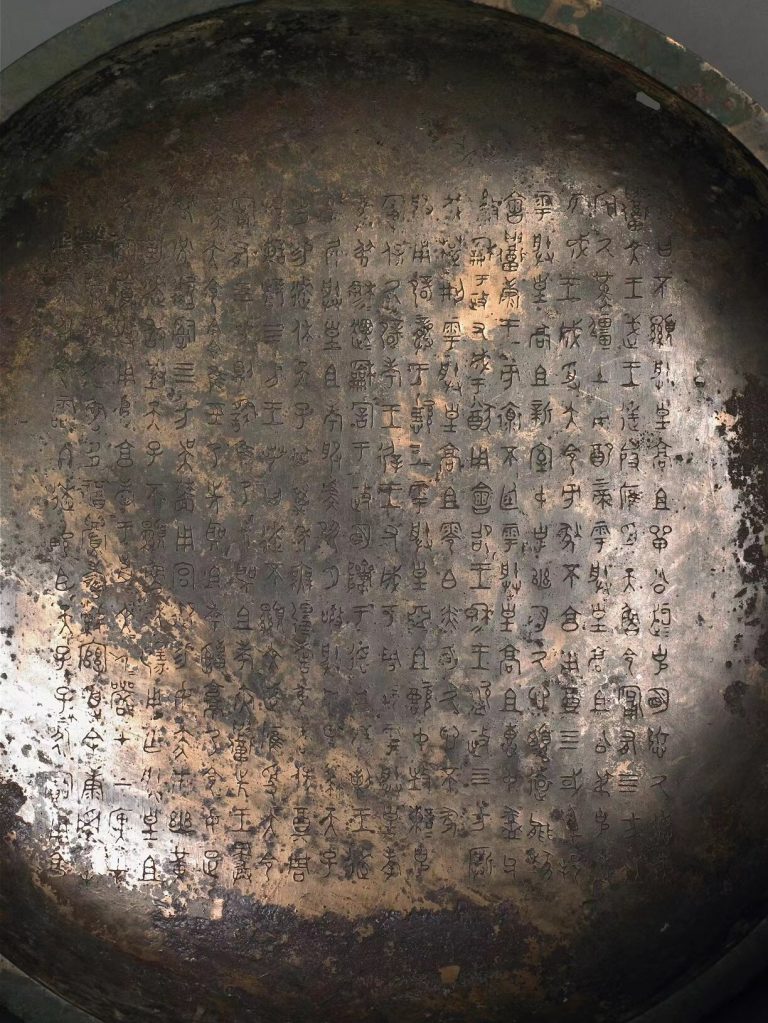

対して、周では人との関係をつなぐ外向きの用途、すなわち契約文・行政文書・許可状などに漢字を利用するようになっていった。例えば、2003年に陝西省眉県で発見された逨盤は周の歴代の王12人(文王・武王・成王・康王・昭王・穆王・共王・懿王・孝王・夷王・厲王・宣王)に仕えた地方勢力の単氏8代にわたる歴史を記したものであるが、そこには「四方の虞林を司り、宮御に用いよ」と周辺の森林を管理して周の王宮の費用とするよう命じるとともに単氏の自治を認める記述があり、周を盟主とする周辺諸国や諸部族との契約を意味するものであった。

漢字はそれ自体が一文字ずつ意味を持っており、現在の中国の方言のように同じ単語でも発音が異なる場合であっても、意味さえ理解しておけば漢字によるコミュニケーションすなわち筆談でもが意思疎通を成立させることができる。周はこのような漢字の特性をうまく利用したとされ、周を盟主として戴いた諸国や諸部族でもやがて独自で漢字を使用していくことになる。雅言とペアで漢字は用いられるようになり、これが後の中国語における漢字との関係性に発展していった。

権威ある古典語としての文語

荀子(紀元前298年?~紀元前238年?)の言行を記した『荀子』「正名篇第二十二」に

「後王之成名、刑名従商、爵名従周、文名従礼、散名之加于万物者、即従諸夏之成俗曲期、遠方異俗之郷、即因之而為通」

(後王の成名は、刑名は商に從い、爵名は周に從い、文名は禮に從う。散名の万物に加わる者は、則ち諸夏の成俗に從い、遠方異俗の鄉にも曲期し、則ち之に因りて而て通ぜしむ)

とある。

刑法は殷(商)王朝のものを、官爵の体系は周王朝のものを、国家の儀礼は周王朝の礼制を、その他万物の名称については中華世界で慣習的に用いられている名称を基準として、中華と習俗を異にする遠方の地でも中華世界の習慣に則って適切な中華の名称を与えるべき、といった意味であり、荀子が生きた戦国時代末期には雅言は時代が変わっても文体が変わらない古典語として残っていたということになる。荀子は人の作為した約束ごとを「偽」という語で表現し、そこには人為的に発生した共通語は「偽」の典型であったと述べている。加えて、荀子は言語を「約定俗成」と述べており、それは人間の約束ごとが定まり、習慣がまとまった結果として言語が誕生したものだと明言している。

中国における古典語は甲骨文字に代表されるように殷代にはすでに文語体が成立していたものの、元々は用いられる単語は春秋戦国時代の口語に基づいたものであり、時代が経過するにつれて実際の口語とは乖離が出てくるようになる。書面語としての雅言は漢字で写定とされるとその文体は古典という形で固定され、時代が変化しても基本的に大きく変わることはなかった。

『論語』「里仁篇第四」に

「子曰、朝聞道、夕死可矣」

(子曰く、朝(あした)に道聞かば、夕(ゆうべ)に死すとも可なり。)

とあり、これは一般的に「もし朝に正しい道を聞いたのであれば、その晩に死んでも構わない」というように解釈される。しかし、仮定の事態を示す「もし」「~なら」「~とも」といった概念に相当する語は原文のどこにも存在しない。仮にこれを現在の標準中国語に訳せば、「早晨得知真理、要我當晚死去、都可以」というようになり、文字数にして原文で7文字であったものが現代語では15文字で、口語では一字(一音節)の単語の判別がつきづらいことからなるべく二字(二音節)でひとまとまりの概念で表す傾向が強いことから、単音節の名詞が複音節に置き換えられているほか、仮定を示す「要」や主格の「我」が補われている。もちろん孔子がこの7文字ですべてを言い表した訳ではなく、実際にこのようなことを言ったのであれば話し言葉の語気を含む音節を連ねて発話していただろう。つまるところは、筆記者は孔子が言わんとすることの要点を捉えてそれを文章語に変換したのである。

このようにして、孔子の時代と現代とでは口語は異なっており、漢語としての基本的な性質は同じであるものの、口語と文語には一定の距離があった。古代中国人も筆写された言語と口語とでは一定の乖離があることをすでに意識していた。『易経』「繋辞伝」には孔子の言葉として、

子曰、書不盡言、言不盡意。然則聖人之意、其不可見乎。

(子曰く、書は言を盡くさず、言は意を盡くさず。然れば則ち聖人の意、其れ見るべかざるか。)

とある。書き言葉では言わんとするところを十分に述べ尽くせず、同様に口で話される言葉も心に思うことを十分に言い尽くせないとしており、「意」「書」「言」にはそれぞれ断絶があって、それゆえに古の聖人の言葉の真意は知ることができないことを明示している。これは一種の言語不信論であり、中国人の思考に深く根を張っている。「書」と「意」との断絶はどれぐらいであるかというと、唐代の孔頴達(547年~647年)は

書所以記言、言有煩碎。或楚夏不同、有言無字、雖欲書錄、不可盡竭於其言。故云書不盡言也。

(書は言を記す所以なるも、言に煩碎有り。或いは楚夏同じからず、言ありて字無く、書録せんと欲すると雖も、其の言を盡竭べからず。故に書は言を尽くさずと云う也。)

と述べており、「言」すなわち話し言葉には文章語を基準とすれば煩碎=くどくどしく冗長な部分が多く、なおかつ地域間の方言差があり、単語によっては音はあっても文字がないということも言及している。つまりは、古代中国人は言葉による意志伝達の機能には限界があることをすでに認識していたと述べているのである。

孔頴達が言及する「地域間の方言差」については、普通話=標準中国語が中国全土に普及する近代以前の中国社会では方言の差は極めて大きいことから、これを解消する手段として異なる方言を話すもの同士でもコミュニケーションを成立させるのに共通の文体を有する文語を用いていた。士大夫を中心とした知識階級の間で文語の効用は中世ヨーロッパのラテン語のような役割を果たした。これは中国だけでなく、日本や朝鮮でも同じような機能を持つようになり、例えば日本では室町時代には種子島にポルトガル商船が漂着した際には乗船していた中国人船員と種子島島民が筆談でコミュニケーションを図ったとされ、江戸時代には朝鮮通信使との応対に中国語の文語が用いられた。明治時代初期でも依然として中国人との意思疎通には文語での筆談が用いられてきたという事実があり、中国のみならず日本・朝鮮・ベトナムを含めた漢字文化圏に広く通用する意思疎通のツールとなっていった。また、古代に基本が確立した文語の文体はその後ほぼ一貫して伝わっていき、時代による多少の変化はあるにせよ、その変化の幅は日本語の文章語に比べると極めて小さい。それは文章語が話し言葉と常に距離を置いてきたからであり、一定の距離が結果的にゆれの大きい話し言葉の変化による影響を減らす役割を果たしてきたからである。

春秋時代末期から戦国時代にかけて高度に発達・成熟してきた文語は方言の有用な部分を吸収することで豊富な語彙と相当に厳密な文法を持ちつつも共通性のある洗練された書面語となった。漢代の司馬遷『史記』や王充(27年~97年)の『論衡』は、不完全ながらも一種の共通の口語を基礎として、文人による加工を施して贅を省き練り上げられたものである。これがいわゆる日本でも馴染みのある「漢文」でもあり、口語体とは異なる文体を持った「文言文」として現代中国語で定義されているものである。漢代になると古典語としての雅言は字体は変わっても、青銅器では物理的な制約から刻む文字数を減らす、木簡・竹簡・布帛では文字を記しにくい材料に漢字で記されていたことからより時制や助字の省略などでより簡略化されていった。

文語は元々は口語を基礎に成り立ち、一度形成されてしまうと時間の経過とともに生きた口語から大きくかけ離れる傾向がある。とは言え、文語が口語と全く無関係であったわけでなく、『孟子』「公孫丑上」には

斉人有言曰、雖有智慧、不如乗勢。雖有鎡基、不如待時。

(斉人に言有りて曰く、智慧有ると雖も、勢に乗るに如かず。鎡基有ると雖も、時を待つに如かず。)

斉のことわざには「知恵があっても、時勢に乗ることが重要であり、良い農具があっても時宜を得ることが重要である」とある。

とあり、「磁基」とは斉の口語であることが分かる。この他、『史記』にも多くの口語の単語が見られ、後代の『晋書』『南史』『北史』における書面語においても六朝の口語を取り入れることは避けて通ることはできなかった。文語は知識階級=上流階級のものであり、彼らが「卑語」として蔑んでいた庶民の言葉が全て反映されることもなく、過去の言語学者に見向きもされてこなかった。文語が長い年月を経て安定した文体を保ってきた反面、ゆれが大きいが故に唐・五代の変文、宋人の話本、金・元の戯曲といった庶民の言葉すなわち口語で書かれていた白話文は文語と比べて難解と感じさせることが多々ある。

超言語とも呼べる漢字を用いた書面語は文言と呼ばれ、広い空間と時代を超えて意志の伝達を可能たらしめた。漢字によって写定されたこれらの超時間的・超空間的な「文言文」は独自の文体・語法の支配のもとに発達し続け、それは本来基盤としていたはずの口語との乖離が次第に大きくなっていった。また、一語増えれば原則として漢字が一文字増えることとなり、時代が経つにつれて文字数も増えてくる。結果的にそれら漢字を使いこなし、口語とはかけ離れた古典を理解できるのは士大夫層に限られることとなり、漢代から隋唐までの中古の共通語は古典的な文学語であり、具体的には上古の雅言を文字化した古典的文体をほとんどそのまま使いつつも人工的な技巧を加えたものであった。南朝梁で編纂された『文選』はその代表的な文学作品である。

中国における古典語の本質について、魯迅(1881年~1936年)は自著『門外文談』で以下のように述べている。

我的臆測、是以為中國的言文、一向就並不一致的、大原因便是字難寫、只好節省些。當時的口語的摘要、是古人的文。古代的口語的摘要,是後人的古文。所以我們的做古文、是在用了已經並不象形的象形字、未必一定諧聲的諧聲字、在紙上描出今人誰也不說、懂的也不多的、古人的口語的摘要來。你想、這難不難呢?

(私が思うに、中国の文語とは一貫性がなく、字を一字一字書き留めることに困難が伴うので、いくらか文を簡略化せざるを得ないのである。そうやって出来上がった当時の口語のメモが古人の文であり、古代の口語のメモが後世でいうところの古文なのだ。だから、我々が古文を作るというのは、もはや象形しないようになった象形文字や、音と字音が一致するとは限らないような諧声文字を用いて、紙の上に現代人が誰もしゃべらないし、判る人も少ないような古代人の口語を書き出すということなのだ。これは難しいであろうか、難しくないのであろうか、考えてみてほしい。)

また、約300年間統一国家が不在であったた西晋以後の南北朝時代を終結させて隋を建国した楊堅(541年~604年)に関する記述として『隋書』「巻六十六列伝第三十一」に次のようなものがある。

「朕雖不解書語、亦知卿此言不遜也」

(朕書語を解せずといえども、また卿の此の言を知るは不遜なり)

私は「書語」は知らないと言っても、お主の発言が不遜なことぐらいは理解しているぞ。

ここで述べられている「書語」とは、文書に記された言葉=漢語の文語であり、文語と口語の分離が当時はっきりと意識されていたことが示すものと考えられている。

上古中国語のルーツ

中国語は現在ではシナ・チベット語族に分類されている。夏・周はチベット語系であり、対する殷はタイ語系の言語を話す東夷の一部族であったとも推定されているが詳しいことはまだ分かっていない。中国語とチベット語の話し手は元々は同一の民族(羌族)であったが、それがふたつに分かれて漢語系(周人)は中国本土北西部から黄河流域に沿って東進し、さらに南に勢力を広げていった。中原にいたとされる華夏族(後の漢民族の中核的な先祖であったと見做されている民族)から見て東方の山東省周辺にいた異民族が東夷とされ、紀元前1600年頃に中原にいたチベット系の羌族の夏王朝を殷人が打ち破った。その後、同じく羌族の一派であった周が殷の西方に当たる陝西省の渭水流域に起こった。

チベット語系民族は元の居住地域から追われて(例えば秦によって追われたなど)、黄河の上流に向かって西進して現在の地域に分布するようになったが、南方のビルマ語系民族と類縁関係を持っている。黄河下流域や長江(揚子江)あたりまでにいた夷や蛮と呼ばれたタイ語系の先住民は漢語系民族に同化したり、追われながら南に移っていった。

『史記』では夏の第6代目の王少康が庶子の無余を越に封じたのが春秋時代の越国のはじまりとしている。また、周の武王の曽祖父とされる古公亶父の子であった太伯と虞仲が弟の季歴に古公の後を継がせるために自ら南方の南蛮の地に移り住み、興ったのが呉とされる。現在の湖北省や湖南省にあたる地域は荊蛮と呼ばれ、ここから後に戦国時代の大国となる楚が誕生している。

歴史学者の岡田英弘(1931年~2017年)によると漢字の原型らしきものが発生したのは華中の長江流域であり、漢字を華北にもたらしたのは長江沿いに南方からさかのぼってきた夏人としている。夏人は南方から水路づたいに都市文明をもたらしたとされる(「騎馬民族説」で有名な江上波夫〔1906年~2002年〕は夏人は北方からやって来た民族で、殷人は西南から渡来したチベット系民族であるとしている)。ただし、注意しなければならない点として、夏王朝が存在したと比定される年代の遺跡として二里頭遺跡・偃師商城・洹北商城などがあるものの、夏王朝の実在を裏付ける考古学資料がいまだ出土されていないのが現状であり、そのような事実に関わらず中国では政治的・民族的イデオロギーとして夏は実在したとする学術的見解が一般的である。日本にもこの学説に賛同する学者がいる一方で、台湾や日本の一部の研究者は二里頭遺跡と夏王朝との直接的な関係は薄く、夏王朝の実在をまだまだ認めがたいことからさらなる慎重な調査と研究が必要と主張している。

また、岡田英弘は夏人と同じ系統とされる越人は現在の浙江省・福建省・広東省・広西チワン族自治区・ベトナムに広く分布しており、上海語・福建語・広東語の基層にあるのはタイ系の言語であったとしている。漢化される以前の華中・華南の言語はタイ語系とされ、それらの地域にルーツを持つ夏人の言語もタイ系であったと推測される。また、「雅」とは「夏」と同音であり、商人・商売を意味する「賈」、値段を意味する「価(價)」、ブローカーを意味する「牙」といった語も同じ音であることから、「雅言」とは夏人の言語であったのと同時に市場の言語であり、夏人は賈人すなわち商人も意味していたとしている。夏人は各地の交易を取り仕切る都市住民であった可能性もあり、言語を異にする人々の間で売買のためのマーケットランゲージとして用いられ、そして漢字は夏人・殷人・周人・秦人・越人といった言葉が通じない者同士が交信する記録媒体として発達・活用されていった。

上古中国語の特徴

上古中国語と現代中国語の連続性

殷および周では上古中国語と分類される初期の中国語が使用されていたとされ、上古中国語は現代における中国の諸言語の祖語であるとも言える。殷の中心は現在の黄河下流であり、周の中心は黄河をさかのぼった陝西省の関中高原で、距離にして両者は東西1,000キロも離れている(東京駅から下関駅までの距離に相当)。かなりの距離であり、なおかつシナ・チベット語族かタイ語系かの違いだけではなく、文化的な差異もあり、全く異なる言語同士であったことは想像に難くない。甲骨文が殷墟以外ではほとんど発見されていないものの、近年の発掘調査で殷文化圏は東西1,000キロ、南北1,200キロに及んでいたと考えられることから、その広い領域では多種多様な民族が混在しており、その民族に共通に共通の文字として伝播したのが金文であり、共通の言語として流通したのが殷人の言語と推定される。

殷人の言語はどのような言語であったか今となっては知る由もないが、シナ・チベット祖語はSOVの語順と推定されており、周人の言語も同様にこの文型であったと思われる。しかし、殷文化圏の一員として金文を取り入れ、殷から周への王朝交代により殷語を共通とする殷文化圏を継承するに及んで、周人の言語は殷語の主要な文構造を採用したことで、SOV型からSVO型へ大きく変貌を遂げたと推定される(ただし、肝心の殷語の言語系統が不明であるため、現時点では仮説の域を出ない)。

殷で発達した甲骨文字はその造字法が『説文解字』を記した許慎(58年?~147年?)が定義するところの漢字の造字と運用の原理である「六書」(象形・指事・会意・形意・形声・仮借)と同一であり、殷代以来現在に至るまでその構造を変えていないことは殷代の言語が周以後の中国語の母体であることを物語っている。その他、修飾語が被修飾語の上に来る、目的語(客語)が動詞の後に来る、補語が下に来る、といった用法が甲骨文の卜辞と後世の漢文との間で大きな違いはない。それは長い期間を経て殷代にはすでに文章語を記すための一定の文法が確立していたということでもある。殷代の卜辞の表す言語と周代以降の言語の間には明らかな連続性が見られ、著しい断絶は見られない。もちろん当時の話し言葉は今となっては知る術はないが、甲骨文や金文に記録された文章は口語とはかけ離れた形で文語が独自に成立していたものと推測される。

上古中国語と現代中国語の差異について、中国語学者の王力(1900年~1986年)は自著『漢語史稿』で以下のように述べている。

(漢語の)語法は大きな安定性を具えている。数千年来、つまり歴史始まって以来、漢語語法の変化は大きくはなかった。それは数千年間維持されてきた、あるいくつかの語法的特徴と、それ以後に発展したいくつかの特徴とによって、おのずからその他の言語と区別されうる。語順(文の中で単語の並ぶ順序)が変わらなかったことは漢語語法の安定性のいちばん際だったあらわれである。

主語が術後の前であること、

修飾語が被修飾語の前にあること、は数千年、一日のごとくであった。

動詞の位置がその目的語の前にあること、

この法則は上古では必ずしも完全に適合しないが、これにも大きな変化は生まれなかったということができる。ある人が甲骨文(たとえば、殷墟で出土した水牛の骨や亀の甲に刻まれた文字)の語法を分析して、その語順と現代漢語の語順が基本的に同じであることを発見した。上古のすべての典籍のなかにもわれわれはこの同じ事実を見出すことができる。(相浦杲 抄訳)

上古中国語の文法的特徴

中国語の文法構造が殷代の甲骨文も現在の中国語の文章も基本的には同じである事実から、古代の中国語も現代のものと同様に完全に孤立語の構造を保っていたものと想像しがちである。しかし、彭楚南は以下のように言及している。

漢語ははるかな過去、少くとも漢・チベット語の段階においては、膠着ー屈折語であった。その後、膠着語的要素(主に語順)と屈折的要素がしだいに失われ、主流は孤立語にむかって発展した。しかし、純粋な孤立語などというものは存在しえない。漢語の主流は孤立語の位置に接近してから方向を転じた。漢語は語尾を発達させ、主流は膠着語の方向に発展したのである。いちばん孤立語に接近した時期は、おそらく上古漢語(およそ殷、周、秦、漢の時代)から中古漢語(およそ六朝、隋、唐、宋)に移っていく時期であっただろう。文字が言語と離れているために、この問題はなお今後の研究を待たなければならない。しかし、はっきりと言えることは、中古漢語以後、漢語の主流は二音節単語にむかって発展し、それとともに接尾辞をも発展させた、ということである。接尾辞は膠着語の特徴である。現代漢語になると、膠着的要素はすでにかなり多いし、膠着性も顕著である。漢語の主流は孤立語の近くをかすめ通って、今や膠着語の方向に進みつつある、ということができよう。現在はちょうど孤立語と膠着語の中間の場所にいるのである。(相浦杲 抄訳)

彭楚南の見解に基づくと、上古漢語には以下のような特徴が認められる。

- タイ語系的な要素が見られた。

- 子音が重なるクラスター音が存在した。

- 格変化が存在した。

- 名詞(被修飾語)+形容詞(修飾語)の語順が存在した。

- 接頭辞が存在した。

タイ語系的な要素が見られた

漢語世界の言語は、歴史をさかのぼればさかのぼるほど、地理的に南方に行けば行くほどタイ語系の要素が濃厚であることが近年の研究で証明されている。呉語・福建語・広東語は基層言語は古代の百越語系に属するタイ語系である。現在の浙江省・福建省・広東省に相当する地域は先秦以前のは百越と呼ばれた人々の居住地であり、その言語が源流にあるとされている。タイ語系およびビルマ語系ともに中国語と同じシナ・チベット語族に大分類される。中でも今日のタイ語はその音韻体系から見て特に中国語との縁が深い。タイの標準語はバンコク方言であるが、これに連なってタイの西方にシャン語・アホム語といった下位方言が分布し、かつベトナム国境から雲南省・貴州省・広西省にかけての一帯にはタイ語系の諸言語が話されている。中国境内のタイ語系言語として、

- チワン語(壮語):話者18,000,000人 広西省全域にわたり、柳江北方の北方言と、その南方の南方方言に大別できる。トー語・ヌン語などのその南方方言に属する。

- トン語(侗語):話者150,000人 雲南省東南部から広西省の西部にかけて分布する。

- スイ語(水後):話者300,000人 雲南省東部から貴州省にかけて分布する。

の三種が主たるもので話者数総計で約23,000,000人程度存在している。

タイ語は中国語と同じように、単音節の孤立語であって、原則として語形の屈折がない。また声母(語頭子音)の清か濁かの区別が「声調」の区別として残り、各音節に対して高低の音楽的なアクセントがかぶさっている。

チベット語も単音節であり、人称名詞の「格」や「数」による屈折が存在し、自動詞を使役動詞にする場合や、動詞の態を表す場合などに、語形が屈折するという例が多い。また、いわゆるテニヲハのような「格」を示す助詞が発達している。これに比べると、中国語やタイ語では「格」の関係などはもっぱら語の並ぶ順序によって表され、原則として助詞などは用いない。こういった文法的な面では、中国語とタイ語の関係は、中国語とチベット語の関係よりもいっそう密接である。

子音が重なるクラスター音が存在した

上古中国語の文字資料として、殷代では甲骨文字、周代では金文(青銅器に鋳造もしくは刻まれた文字)があり、それらから当時の言語=上古中国語がある程度は推測可能となっており、そこから後世の声調につながる子音クラスター(英語の「bread」「clone」「school」「dress」「president」のように子音が重なる現象)のようなものがあったと推測され、語頭だけでなく(頭子音)、語尾にも見られた(尾子音)とされている。

無声鼻音と流音がないことが、4世紀から10世紀までに話された中古中国語との違いのひとつであり、近年の研究では上古中国語は無音節言語で、音節末に子音クラスターがあることが中古中国語の声調の区別に発展していったとされる。巻舌音(zhi / chi / shi / ri)や口蓋阻害音(ji / qi / xi など)のないクラスター音ではあるが、無声鼻音や流音(lやrで終わる子音)があったという点で4~10世紀の中古中国語とは異なるという見解は研究者の間ではおおむね一致している。また、近年の研究では上古中国語は無音節言語であるが、再構により音節末に子音クラスターが存在していたことがあり、それが中古中国語以降の声調の区別に発展していったとしている。

タイ語系言語には kl / pl / ml のような複声母のクラスター音が存在する一方で、中国語には単音の声母が存在しない。ところが同じタイ語系でもこのような複声母が消滅する傾向がある。例えば、広西チワン族自治区のチワン語の中でも、その南方言に次の三種がある。

- pl / phl / khl などを保存するもの(隆安・邕寧・武鳴など)

- 複声母がpl / phl / kl / khl などの舌面音に変化してl を失ったもの(鎮変・靖西・龍津・寧明など)

- 複子音でt(ティ)やta(チ)に変化したもの(徳保・鎮都・大新など)

特に保守性の強い一部の方言を除けば、kl / pl / ml などはすっかり複声母の姿を失ってしまっている。武鳴のトー語と広西西部のマク語で具体的な例を挙げると以下のようになっている。

- トー語: pla(雷)、plom(髪)、plak(額)、phlai(行く)

- マク語: pia(雷)、piam(髪)、pia:k(額)、phal(行く)

- トー語: mlai(さび)、klau(頭)、klai(遠い)、klop(笠)

- マク語: mial(さび)、tau(頭)、təi(遠い)、tup(笠)

これを見ると、トー語のpl / ml は、マク語ではi かゼロに変わってしまい、またトー語のkl はマク語においては全部舌面音のt になってしまっている。広くタイ語系の言語全般を見渡しても同様の傾向がある。例えば、魚は武鳴・隆安・邕寧の各方言やシャム語ではplaであるけれども、マク語やディオー語ではpia、ラオ語ではpaとなって、l という成分はi に変わるか、または脱落してしまっている。そこでタイ語全般の傾向としても、このような複声母が弱まることが認められるのである。

中国語を見てみると、上古中国語においてもkl / pl / ml などの複声母が存在した形跡がある。

例えば、各(k)ー洛(l)、果(k)ー裸(l)、諫(k)ー闌(l)、監(k)ー籃(l)、兼(k)ー廉(l)、關(k)ー聯(l)、凡(b)ー嵐(l)、風(p)ー嵐(l)、卯(m)ー留(l)、変(p)ー恋(p)、蠻(m)ー巒(l)、など。

同じ形声文字の系列の中に、kーl、pーl、mーlなど、二種の声母が含まれていることは、上の表によって明白である。このような場合、各ー閣ー洛ー烙ー落、のような系列においては上古中国語でklak / glak のような語形があったことはこれまでに中国語学者に指摘されている通りであるが、l が脱落した場合には各(カク)となり、gが脱落した場合には落(ラク)となっていったと推定するのが定説となっている。同様に卯ー留の場合にはml、風ー嵐の場合にはpl という複声母が存在したと考えるのが妥当である。

これを裏付ける根拠として、上古中国語の複子音語が二音節に分離して生じたと考えられる語が今日の標準中国語にも少なからず残っており、例えば、

- hlu ⇒ 壺盧(hú lú):丸いひょうたんやつぼ

- klu ⇒ 軲轤(gū lu):くるま

- k’lung ⇒ 孔龍(kǒng lóng):丸い穴

- klung ⇒ 窟隆(kū lóng):丸いアーチ型

- kləu ⇒ 佝僂(gōulóu):くる病

などがあるが、いずれも「丸い」という意味を含んでいるが、本来は複声母を持った一音節の語であったものと推定される。また、中国語の古い型として推定された複声母の語と、おそらく同系のことばが発見されている。

- 上古中国語 ー glam(藍)、plian(変)、glak(烙)

- タイ語 ー k’ram(k’lam)、phian、k’lok

といったものは同系語であると思われる。同系語といえば、広西チワン族自治区のトー語には中国語との音韻対応の規則ははっきりしないものの、ほぼ同系と考えられるものが少なくない。漢代に作られた中国最古の辞書『爾雅』の中には、複声母に由来すると思われる語彙が多く含まれている。トー語と比較すると、非常によく似ている。

| 中国語 | トー語 |

| 果驘(guǒ luó)、栝樓(guā lóu):瓜、丸い実 | klö(瓜)、klau(球・丸い頭) |

| 穹隆(qióng lóng)、孔龍(kǒng lóng):円洞 | klong(円洞) |

| 蛞螻(kuò lóu)、螻蛄(lóu gū):オケラ | kluau(蜘蛛) |

| 螻蟈(lóu guō):カエル | klue(カエル) |

| 閃聯(shǎn lián)、牽連(qiān lián):つながる | kluan(つながる)、klang(くさり) |

| 霹靂(pī lì):引き裂く、雷 | plek(ちぎる)、pla(雷) |

| 暴楽(bào lè)、剥落(bō luò):ボロボロ落ちる | plak(ボロボロ落ちる) |

| 部婁(bù lóu):小山 | pla(石山、丘) |

| 仳離(pǐ lí):ひとり | plɯi(ひとり) |

| 蒲盧(pú lú):ころがる、丸い | plön、plök(ころがる、変わる) |

例えば、中国語の関(關)と聯は同じ形声系列に属するから古い語形としては、kluanもしくはgluanという形が推定される。トー語のkluanはそれに極めて近い。仳離は『詩経』の「有女仳離(女あり、ひとりぼっちで)」という句に粟られる古い語彙であるが、それはトー語のplɯi(ひとり)に酷似している。このような例を考えると、タイ語と上古中国語との相違点と考えていたものが、実は相違点と言うわけではなく、むしろ今日のタイ語の一部に、太古の中国語とタイ語の祖語を備えていた特色が保存されているということが分かる。

また、周代の単語は基本的には単音節語が多く、それから派生して複合語化もしくは畳語化される形で複音節語が増えていった(とはいえ、単音節が優勢な状況にあった)。加えて、中古中国語や現代の標準中国語との大きな違いとして、語およびその語幹の意味関係を示す抑揚で特徴づけられる語形態があった。

格変化が存在した

上古中国語では現在のドイツ語やロシア語のように人称代名詞が文脈に応じて格変化していたとされる。日本語では「私は/私が」(主格)、「私を」(対格)、「私から」(奪格)、「私へ/私に」(与格)、「私の」(属格)、「私で/私に」(処格)のように格助詞を変化させることで人称名詞の文中での意味を明確にし、英語でもI/my/me/mineのように人称名詞を変化させることで文中での機能を逐次変化させている。

対する現在の標準中国語では基本的には「我」のみであり、所有を示す属格的な用法で「我的」とする程度である(ただし、必ずしも属格を示す場合は常に「我的」とならなくても問題とはならず、「我家」「我妹妹」「我國家」の用法でも問題はない)。もしくは、前置詞的に用いられる介詞の給/向/從/把などを「我」の前に置くことによって、文中での格変化のような機能を果たしている。

ただし、先秦以前では主格(私は/私が)や属格(私の)は「吾」、与格(私に)や対格(私を)は「我」というように明確かつ厳密な用法が存在した。同様に二人称「あなた(你)」も主格・属格では「汝」、与格・対格では「爾」となっており、三人称「彼(他)・彼女(她)・それ(它)」も主格・属格では「其」、与格・対格では「之」となっていた。

| 一人称 | 二人称 | 三人称 | |

| 私(我) | あなた(你) | 彼(他)・彼女(她)・それ(它) | |

| 主格 | 吾 | 汝 | 其 |

| 属格 | 吾 | 汝 | 其 |

| 与格 | 我 | 爾 | 之 |

| 対格 | 我 | 爾 | 之 |

さらに殷代にさかのぼって上古中国語初期の状況を見てみると、甲骨文からは主格として「余」、所有格として「朕」が用いられ、「我」は基本的に一人称複数形(=我們)として機能していたことが分かる。後に秦の始皇帝が中国統一を果たすに至り、皇帝の一人称として「朕」が使われるようになった。また、「吾」については甲骨文にその用例が確認されていないことから、殷代にはまだ存在していなかったものとされる。二人称については「女」が主格、「若」が属格として機能していたとされる。ただし、屈折語における格変化な厳密な使い分けがあったわけではないようである。

楚では与格と対格には「![]() 」を、東方の斉や黄河中流域の中原諸国では「

」を、東方の斉や黄河中流域の中原諸国では「![]() 」が用いられたことが近年の発掘で見つかった出土物の調査から判明しており、かつ西方にあった秦では「吾」を常用しており、各国が秦に収斂されていく過程で独自の字体が次第に使われなくり、「吾」に切り替わっていったものと推測されている。

」が用いられたことが近年の発掘で見つかった出土物の調査から判明しており、かつ西方にあった秦では「吾」を常用しており、各国が秦に収斂されていく過程で独自の字体が次第に使われなくり、「吾」に切り替わっていったものと推測されている。

なお、卜辞では「不我佑(我を佑けず)」といった表現があり、目的語の「我」が動詞「佑」の前に置かれている。唐代以降であれば、普通は「不助我(我を助けず)」というような表現になるところが、古典時代には一種の特殊語法があり、否定文であり、補語が我・汝の時に限って、それらは動詞より前に置かれることが散見される。

「不汝瑕殄(汝を瑕〔とが〕め殄〔ころ〕さず)」(『書経』「康誥」)

「不女疵瑕(女〔なんじ〕を疵瑕〔とが〕めず)」(『春秋左氏伝』「僖公七年」)

「不吾知也(吾を知らざるなり)」(『論語』「先秦」)

「不吾叛也(吾に叛かざるなり)」(『春秋左氏伝』「襄公三十一年」)

周以降の古典に見えるいわゆる特殊語法は殷代の語法をそのまま受け継いだものであることが分かる。

名詞(被修飾語)+形容詞(修飾語)の語順が存在した

広東語で「雞公(gai1 gung1)」「椰青(je4 ceng1)」「人客(jan4 haak3)」のように例外的に名詞(被修飾語)+形容詞(修飾語)となるものがあるが(台湾語でも「雞公(ke-kang)」「客人(lâng-kheh)」「雞鵤 (ke-kak)」「雞母(ke-bó)」というように類似の表現がある)、標準中国語を含めて中国の各方言では修飾語+被修飾語が原則となる語順である。しかし、『春秋左氏伝』や『史記』に見られる帝舜・后羿・婦好というようにタイ語的な修飾表現が見られ、古代の特定の時期までは被修飾+修飾の語順が存在していたものとされている。

中国語に最も近縁とされるカム・タイ語群の中で、雲南のマク語と広西チワン族自治区龍州城のトー語を見てみても、修飾語および被修飾語の関係が、中国語とは少し遠縁のベトナム語同様に被修飾語+修飾語という語順となっている。例えば、トー語では肉を「nɯ・」と呼び、牛は「va:i」、豚は「mu」と呼んでいる。これらを組み合わせて、標準中国語で牛肉・豬肉(豚肉)とするところを、トー語では「nɯ・ va:i」で牛肉(語順としては「肉牛」)、「nɯ・ mu」で豚肉(語順としては「肉豚」)としている。同様にベトナム語でも肉を「thit」、牛を「bo」、豚を「lon」としていることから、牛肉が「thit bo(肉牛)」、豚肉が「thit lon」となる。

チワン語や、ミャオ・ヤオ語族に属するヤオ語・ミャオ語でも同じ現象が見られ、チワン語では雄犬が「ma kak(犬雄)」、雌犬が「ma nai(犬雌)」、牛肉が「no huai(肉牛)」、豚肉が「no mu(肉豚)」とし、ヤオ語では大きな村が「lang tang(村大)」、小さな村が「lang nai(村小)」、ミャオ語では多い水が「kai lo: u(水大)」、少ない水が「kai iu(水少)」とそれぞれ呼ばれる。このようなカム・タイ語群、ミャオ・ヤオ語族、ベトナム語に代表されるベト・ムオン語群での語順上の性質は非常に古い時代からあったとされる。

『書経』「大誥」の中に「猷大(大きなのり)」という語が見られ、前漢の孔安国(生没年不詳)はこれに注を付けて「古人の語には、このようにさかさまにしていうものが多い。『詩経』のうちで、谷中(たにのなか)と言うべきところを中谷としているのもその一例である」と述べている。『詩経』の「中谷」「中林(林の中)」「中逵(街の中)」「中洲」「中河」「中陵」「中沢」「中原」「中田」などの言い方は、特に「召南」という篇の民謡に多いことは注意すべきである。同様に清末の俞樾(1821年~1907年)も自著『古書疑義挙例』の中で、「『鳥烏』は後世では『烏鳥』(『春秋左氏伝』)」、「『草芥』は後世では『芥草』(『孟子』)」、「『魚鮪』は後世では『鮪魚』(『礼記』)」、「『蟲螟』は後世で『螟蟲』(礼記)」、「禽犢は後世で『犢禽』(『荀子』)」と述べて読者の注意を促している。

地名の固有名詞についても、これに似た現象がある。殷墟の卜辞では後の商丘や雷丘といった地名が「丘商」「丘雷」と記した例が散見され、春秋時代の古戦場として有名な城濮も本来であれば濮城とすべきところであり、夏の羿の内乱についての伝説に出てくる「斟灌」「斟鄩」という地名に現れる斟とは潭(深い谷、淵)という普通名詞であろうことから、「灌潭」とすべきところである。

『詩経』に見られる「召南」とは、今日の河南省平野南部を指し、春秋時代の楚に接する地方である。華中の大河である淮水の中流と上流も楚の地に含まれる。この楚こそ、紀元前六世紀頃にタイ語を用いていた長江流域の住民の立てた国と考えられる。

『方言』でも

南楚瀑洭之間母謂之媓、謂婦妣曰母姼、稱婦考曰父姼。

(南楚瀑洭の間、母は之を媓を謂ひ、婦妣を謂ひて父姼を曰ひ、婦考を称して父姼と曰ふ。)

という一文があり、南楚(現在の湖南省および広西チワン族自治区北部)では妻の母親を「父姼」、妻の父親を「父姼」と呼ぶことを記述しており、前漢にあっても被修飾語が前に、修飾語が後に来るということが認識されていたことが分かる。現在のトー語でも妻方の父を「po ta」、妻方の母を「me ta」と呼び、マク語で前者を「kong te」、後者を「ja te」としているが、このtaやteが古代に「姼」と記された語の名残であるものとされる。これらのことから前漢時代には現在のトー語の祖先にあたる言語が広く華南に分布していて、かつその語順は現在の姿に近かったと思われる。

神話の帝王や后妃の名前

人名や地名については、古代にさかのぼるほど、後世とは逆に修飾成分が後ろにつく例が多い。例えば、三皇五帝のような古代の帝王についても帝嚳・帝堯・帝舜と呼び、周の祖先である后稷(穀物の后、周の祖先神)・公劉(周の祖先)と呼ぶ他、神話に登場する女媧・女修・女登(神農の母)・女英・娥皇(ふたりとも帝舜の妻)などという名称も、よく見ると我々の認識している中国語の語順と異なることが分かる。後世の漢語ならば、堯帝・稷后・劉公と言うのが通常である。

また、殷代には甲乙丙丁を殷王の名とする習慣があり、父丁・祖庚・妣甲(女性の先祖)・帝辛(殷最後の王である紂王)などがそれである。その後、十干を用いたこの命名法はたまたま春秋時代の斉に残って、周の功臣・太公望の子孫である歴代君主は丁公・乙公・癸公などのように称せられ、いずれも殷代とは真逆で十干が先の語順となっている。殷代から周初にかけての修飾関係においては、修飾成分が下につくという習慣がまだ残っており、それが周代以降の漢語では次第に修飾語を上に置く形に統一されていったものと考えられている。結果的に、被修飾語+修飾語の語順は伝説や『詩経』のような資料にあらわれ、春秋戦国時代の古典に時々残存しているのを見かけるようになった。

人の字(あざな)

このような語順に則った命名の習慣は人の尊称に残ることとなり、先生を指し示す「子」が先秦の古典では「子墨子」「子思子(孔子の孫)」というような用法が見られ、特に孔子の門弟の字(あざな)では子路・子夏・子遊のように「子~」とした呼称が極めて多い。この習慣は前漢まで残ったようである。また、前漢までは字(あざな)は一字のみで、「子」を使う他、「公~」「君~」「翁~」「稚~」などを関するのが常であった。

- (張良)子房、(劉向)子政、(揚雄)子雲、(司馬遷)子長、(公孫述)子陽、

- (朱買臣)翁子、(陳平)翁仲

- (侯覇)君房、(鮑永)君長、君卿

トー語では年長の男子に対する敬称を「po」と言い、中国語の「父」や「伯」に相当する。「雷(雷様)」を「po lo:i」、「ご主人様」を「po cju」、「〇〇さん」を「po 〇〇」と呼ぶ。同様にベトナム語でも「ご主人様」を「ong chu(翁主)」、「阮(グエン)さん」は「ong nguyen(翁阮)」と呼び、古代中国における帝堯・帝舜の呼称から、前漢の子政・翁子といった字までの習用された呼称と一致する。

序数や数量の数え方

「第一、第二、第三」という序数の言い方は、本来は「第」が「次第、順序」という意味であるから、標準中国語で「一日、二日」「三年、四年」と数える例からすると、「一第、二第、三第」と言っても良さそうに見える。しかし、過去から現在までの中国語に至るまで、必ず「第一」と呼ぶのであって、「一第」とは言わない。これに相当する語は

トー語: 「ta:i ・it」(第一)、「ta‥i da:m」(第三)

マク語: 「・ti nəi(第二)」、「・ti sam」(第三)

ベトナム語: 「thɯ hai(次二)」、「thɯ ba(次三)」

などで中国語と同類である。従って、この場合に限り、古来からシナ語派とタイ語派の一部の言語は同じであったということになる。しかし、一般的な数え方となると、事情は多少異なる。漢文で「馬四匹」でも「四匹馬」でもどちらでも問題ないが、現代の標準中国語では必ず「四匹馬」としなければならない。

| 標準中国語 | 古文 |

| 四頭文犀 | 吠勒国貢文犀四頭(「吠勒國貢四頭文犀」でも可) (『別国洞冥記』) |

| 一個玉壺 | 牀上有玉壺一枚(「牀上有一枚玉壺」でも可) (『西京雑記』) |

| 三個石柱 | 当有三個石柱(「当有石柱三個」でも可) (『捜神記』) |

| 一千石粟、…一級官 | 百姓納粟千石、拝爵一級(「百姓納千石粟、拝一級爵」でも可) (『西京雑記』) |

| 一担鮑魚 | 車載一石鮑魚、以乱其臭(「車載鮑魚一石、以乱其臭」でも可) (『史記』) |

これらから判断するに、数詞が修飾成分となる場合には、後世になればなるほど修飾する数詞は必ず前に来るという原則が固まる一方で、古代では数詞は名詞の前でも後でもどちらでも問題なかったということになる。ただし、後代の中国語でも例外的な用法として「献一牛一羊(一牛一羊を献ず)」と言っても良いし、「献牛一羊一」といっても構わない(ただし、この場合は文語的な要素が強い)。卜辞においては「一牛」式も「牛一」式も半々程度に現れており、どちらとも正しいと言える。中国語とタイ語の大きな違いのひとつである修飾関係は、上古中国語を見る限りではそれほど重大なものではなかったようである。カム・タイ語派を見てみると、

トー語: 「ha:p nəŋ」(挑一、ひとつむぎの)

「ha be ŋ」(群羊一、ひとむれの羊)

「kuy dɯ ŋ」(件衣一、ひとしなの衣)

「tu ma ŋ」(隻狗一、いっぴきの犬)

マク語: 「・ba ma: ŋ de : u」(張網一)

のように必ず数は後に来て古漢語の「文犀四頭」「粟千石」の形に近い。よって、上古中国語における修飾語と被修飾語の位置は今日ほどはっきりと一方的に固定はしていなかったはずである。上古より以来、それは修飾語+被修飾語という順序に向かって次第に固まりつつあるが、その逆である言い方の痕跡も随所に確認することができる。とはいえ、今日残っている古典や、鐘鼎などに刻まれた先秦時代の銘文などを見ても、原則として、修飾語が前に、被修飾語が後に来るというのが常例となっている。前述のような逆の場合は上古時代にもやはり例外的であると言わねばならない。そこでこのような現象に対して何らかの解釈を加える必要がある。一体なぜこのような基本的な語順の全く正反対となるような例が、上古中国語にも現れてくるのであろうか。しかも、上述の例から分かるように、この例外的な語順は①神話の帝王や后妃の名前 ②人の字(あざな) ③序数や数量の数え方などごく基礎的な言い方に現れるのであって、それは原始的な生活においても存在しうるようなありふれた言語行為の若干の部面に限り、その痕跡を留めており、この点は看過することはできない。現在推定しうるひとつの解釈は、太古の時代に被修飾語が前に、修飾語が後に来るという語順を持ったある種の言語がまず中原に存在し、その後にそれと逆の語順をもった別の言語がその上に被さって、後者の方が優勢になりつつある、前者を吸収したのではないかということである。いま、前者を言語A、後者を言語Bとすれば、上古以後のいわゆる漢語はB⇒Aという形で成立した征服者の言語であるということになる。

接頭辞が見られた

タイ語系諸言語には冠詞のような接頭辞が見られる。例えば、トー語にはク(kɯ)という接辞があって、kɯ-kau(私)・kɯ-mung(君)・kɯ-te(彼)・kɯ-nai(今、これ)・kɯ‐ma(なに)のように、代名詞や時間詞・場所詞などに付加して用いられる。また、カム・スイ諸語の一言語であるマク語にも、tə•という接辞があって、tə•ma(ウマ)・tə•mum(トラ)・tə•nam(夜)・tə•t’e(所)・tə•zing(城)のように動物の名前や時間詞・場所詞に付加されている。一見すると、漢語にはこのような成分があまりないように思われる。しかし、古代中国の伝説に見える有虞氏・有邰氏などの「有」は氏族や人間の集団に関した接頭辞であるし、後になっても有若(孔子の弟子)・有司(役人)のように、姓名や人間集団に有~を付けて呼ぶことがある。

江蘇省南部に位置する地級市である無錫市は有史以前の6000~7000年前の農耕や定住の遺跡が見つかっている他、長江文明に属する良渚文化の墳墓も確認されており、呉の発祥地のひとつとされている。呉は製鉄など金属の精錬と加工のみならず、農具や武器の製造で中原の国々を圧倒するまでに発展したが、無錫もその字面からかつては大量の錫(スズ)を産出する鉱山を有する土地だったと思われてきた。本来は有錫と呼ばれた鉱業都市であったが、前漢までに錫を掘りつくしてしまい、以後「無錫」という俗説がまことしやかに流布していた。しかし、近年ではこの俗説は否定されつつあり、「無」とは越語の接頭辞(発語詞)であると言語学者によって指摘されている。

秦・漢代の呉越および古嶺南(雲南省およびベトナム周辺の地域)の地名を比較すると、両地域の多くの地名は類似しているだけでなく、同じ系統に属していたかもしれないということに気付く。秦・漢代に両地域に類似する地名で楚・斉・魯までも含めた呉越一帯には於越・於稜・於菟・句章・句余・句無・句注山・句盧山・句澨・句繹・姑熊夷・姑蔑・姑末・夫椒・烏程・烏傷・余杭・余暨・余姚・余千・蕪湖・無塩といった地名があり、一方で古嶺南一帯にも句町・茍漏山・姑幕・姑復・無功・無編・余発というような地名があった。これらの地名はに共通するのは、第一に最初の字がほぼほぼ共通であり、個々の字の書き方は異なるものの、これらの古字にさかのぼると同じか近いものであることが分かる。次に斉頭式(地名の最初の字を揃える類型)に属しており、こういった地名が古越語由来であることは明らかである。

その理由として、地名の最初の字のうち、あるものについては現代のチワン語やトン語の地域に存在する地名の中にも大量に見られることである。例えば「姑」という字であれば(あるいは古・個・過・歌とも書く)を最初に持つ地名は、今日広東・広西・ベトナムに多く見ることができる。「個」の例を挙げると、広西には個漾・個榜・個陋・個宕があり、雲南には個旧・個馬が、ベトナムには個奔・個多・個内・個下・個螺・個那・個蔗などがある。加えて、現代のチワン語・トン語の地名にも斉頭式の特徴が見られる。更に興味深いことに、こうした地名の最初の字は、句呉・句践・句亶・余善・余祭・余昧・夫差・夫概・無余・無壬・無曋・無顓・無疆といった呉王や越王の名前にも見られる。現在ではこれら地名と人名がどのような明確な意味を持っていたのかを考証することは非常に難しくなっているが、これら最初の文字がただ単に古越語にあった発語にすぎないことは確実に分かっている。

後漢の服虔(生没年不詳)はこれについて「呉の蛮夷は、言に発声が多く、数語あわせて一語となる」と指摘しており、司馬遷の『史記』「呉太伯世家」の「太伯の荊蛮に奔ると、自ら句呉と号する」といった記述や、『漢書』「地理志」で顔師古(581年~645年)は注で「句は音声は鉤。蛮夷の俗語で発声の語である。これはまた越を於越とするようなものである」と述べていることからも、かなり早い時期から最初の文字自体は特定の意味があるものではなく、冠詞的に用いて語調を合わすものであるという指摘がなされてきた。しかし、このような地名は漢字で記録された後に、本来の意味が次第に忘れ去られて、後世で本来の起源が分からなくなってしまった結果、前述の無錫のような誤った解釈をされることとなってしまった。

現在の江蘇省南部・浙江省北部・江西省北部・安徽省西部でも地図を見ると、句容・句局・蕪湖・無錫・余千・余姚・烏程・於潜・といった地名にその名残が確認できる他、浙江省北部では烏の字を冠した地名として烏風山・烏戎山・烏胆山・烏午岩・烏蜀山・烏巨山、余では余不・余英・余支といったものが見られる。徐石松は浙江省や江蘇省に多く見られる「於」や「句」は、恐らくは嶺南の広東・広西の地域で散見される「古」と起源を同じくし、いずれもミャオ語・ヤオ語もしくはトン語に残存する指示詞の祖型であるとしており、koやkuaといった指示詞はミャオ語とヤオ語に現存する他、呉語でも見ることができる。また、広東・広西では「古」の他に「那」「都」「思」「六」のつく地名が見られる。チワン語で「那~」は「田」を、「思」は「谷・渓谷」を、「六」は「山・無人の高地」、「古」は指示詞の「あの」、「都」は冠詞的なものであるとしている。「都」については『方言』で著者の揚雄も

悈、鰓、乾、都、耇、革、老也。皆南楚江湘之間代語也。

(悈・鰓・乾・都・耇・革は、老なり。皆南楚江湘の間の代語なり。)

と述べており、漢代の楚に相当する地域では「都」という音に近い語が年長者を呼ぶときの尊称であったことが確認できる。

古のつく地名

【広東省】

古灶(仏山市南海区)、古楼(仏山市順徳区)、古頼(清遠市)、古陽(韶関市曲江区)、古夏村(韶関市仁化県)、古鎮山(中山市)、古楼(茂名市)、古産(掲陽市恵来県)、古楼山(潮州市饒平県)、古橋(江門市)

【広西チワン族自治区】

古立(来賓市興賓区)、古竹(桂林市)、古定(桂林市陽朔県)、古落(桂林市臨桂区)、古漫(桂林市龍勝各族自治県)、古練(南寧市)、古丁(柳州市鹿寨県)、古丹(柳州市柳北区)、古兆(玉林市)、古煉(来賓市)、古陳(貴港市平南県)

那のつく地名

【広東省】

那伏(江門市新会区)、那扶(台山市)、那落村(清遠市)、那興(雲浮市新興県)、那島(陽春市)、那岳(陽江市)、那花(茂名市電白県)、那六(湛江市柳江区)

【広西チワン族自治区】

那州(百色市田東県)、那楼(南寧市邕寧区)、那浪(南寧市良慶区)、那寛(欽州市)、那研(来賓市)、那伏(南寧市馬山県)、那白(南寧市武鳴区)、那甘(南寧市賓陽県)、那崇(南寧市江南区)、那龍(河池市)

都のつく地名

【広東省】

都那(番禺市)、都寧(仏山市順徳区)、都会(江門市新会区)、都稽(仏山市高明区)、都郎(肇慶市封開市)、都門(雲浮市羅定市)、都布(肇慶市懐集県)、都陸(貴港市覃塘区)、都同(崇左市江州区)

【広西チワン族自治区】

都旧(梧州市藤県)、都楽(湛江市柳江区)、都勒(柳州市魚峰区)、都宿(河池市)、都敢(梧州市蒙山県)、都結(玉山市容県)、都天(河池市宜州市)、都北(玉林市興業))、都榜(貴港市平南県)

思のつく地名

【広東省】

思来村(雲浮市新興県)、思羅(肇慶市徳慶県)、思文(肇慶市封開県)、思料(肇慶市封開県)

【広西チワン族自治区】

思林村(欽州市)、思馬都(欽州市)、思安江(桂林市)、思倫江(欽州市)、思貢(来賓市興賓区)、思柳(桂林市陽朔県)、思鄰山(南寧市武鳴県)、思龍(桂林市陽朔県)、思敬(梧州市藤県)、思登(玉林市容県)、思賀(茂名市)、思提(桂平市)、思陰(桂平市)、思霊(来賓市武宣県)

先秦の文芸

詩経と楚辞

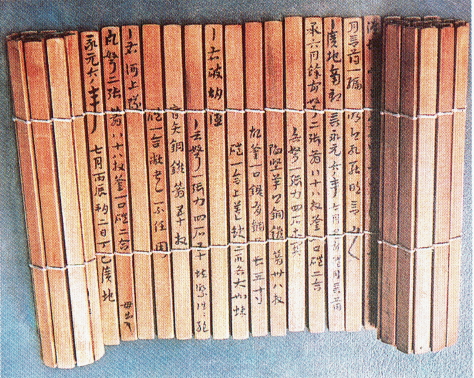

秦代以前の文字記録は非常に数が限られ、殷代および周初にいたっては殷代の甲骨に刻まれた卜辞(すなわち甲骨文字)および殷周時代に鼎や爵といった青銅器に鋳込まれたもしくは刻まれた金文が最も古い文字資料として発掘されており、これらから当時の言語状況が把握することができる。

また、中国最古の古典文学と称される作品に『詩経』と『楚辞』がある。『詩経』は西周初期(紀元前11世紀)から東周(紀元前7世紀)が成立年代とされ、周の平王による洛邑(洛陽)への東遷があった紀元前738年前後の詩編が多いとされる。古代ギリシアのホメロス(生没年不詳)による『イーリアス』や『オデュッセイア』といった叙事詩とほぼ同じ成立時期であり、両作品と並んで個人および集団の叙事詩集とは最古の作品と言える。儒教では『詩経』は『易経』『書経』『周礼』『春秋』と並んで「五経」のひとつとして重要な経典と扱われている。元々、日本の『万葉集』のように男・女・農民・貴族・兵士・猟師といった幅広い層の作者がおり、口承で伝わっていたようだが、春秋時代前期に成書化されて文字記録として保存されるようになり、詳細な成立過程については不明な点が多いものの、春秋時代後期には現行本の『詩経』に似た形が成立していたものと思われ、『荀子』にも「風」「雅」「頌」という語が見られることから戦国時代の時点で現行本にほとんど近い内容であったことが分かっている。『詩経』のうち「大雅」「頌」は宮廷で作られたものとされ、内容も用語も『書経』と共通点がある。また、それ以外の民歌に分類されるものでは統一性が強く、方言的要素は乏しい。このことから『詩経』は全体的に周の宮廷言語を根幹としていたものとされる。また、『詩経』では基本的に四字句を取って単調で素朴なリズムを奏でるというスタイルであるものの、押韻の位置が一定していないためにどの字が押韻なのか特定しづらいという特徴がある。

一方で、『詩経』とともに最古の中国古典文学と扱われる『楚辞』は、『詩経』が古代華北を代表されるのとは対照的に、華中以南に栄えた楚で誕生した、南方の風土を題材としたロマン文学主義的要素の強い抒情詩である。書物としての『楚辞』は前漢末期に劉向により書物としてまとめられていたものの後に散逸し、後漢の王逸(生没年不詳)によって劉向の書に独自の誌一編を加えた『楚辞章句』が現存する最古の『楚辞』となっている。詩経が成立したとされる時期から200年後に『楚辞』は、「辞」と呼ばれる叙情的な韻文の文体で自然風景・人情・風俗の描写が南方的であることが特徴的である。『楚辞』の代表的な作品として楚末期の政治家であった屈原(紀元前343年~紀元前278年)の「離騒」が有名である。『詩経』の四字句の形式とは異なり、一句が8~9字で構成されているだけでなく、長編かつ内容が若干複雑なものとなっている。『楚辞』は巫祝の音楽に起源を持つとされるが、「兮」の字を多用する独特の形式と激越な感情を豊かな文辞で読み上げる抒情性は「賦」と定義され、特に「離騒」とはじめとする屈原の作品はその弟子とされる宋玉(生没年不詳)の作品は「騒体賦(騒賦)」と呼ばれて後世における賦の源流ともなった。漢代以降、「離騒」的な抒情性を含んだものを「辞」とし、「辞」と「賦」を合わせて「辞賦」と一般的に呼ぶ(ただし、「辞」と「賦」の違いは明確に定義されているわけではなく、「賦」は「辞」を包括する場合もあれば、両者をニアリーイコールの関係とする場合もある)

甲骨文字

甲骨文とは現存する古い中国の文字資料のひとつであり、殷代に占卜を行うために亀の甲羅や牛の肩甲骨といった甲骨に刻んだ文字である。元々は甲骨に熱した金属を押し当てて、そのひびの入り方で吉凶を占っていたとされるが、紀元前13世紀半ば頃の第22代殷王の武丁の時代から甲骨に文字を刻むようになり、漢字の原型となっていることが分かる他、甲骨文の文法構造は後の中国語と大きな違いがないことが判明している。

基本的に河南省安陽市にある殷代の遺構である殷墟のみで甲骨は発見されており、その発掘数は現在までに10万~20万点あると言われている。甲骨文字は殷代で用いられ、殷が周に倒されてからはほとんど使われなくなり、清末に発掘されるまで殷代のものが何らかの理由でそのまま地中に残っていたということである。

甲骨は殷代のものだけと誤解しがちであるが、周代初期でも用いていたことが、1951年に陝西省邠県(現在の咸陽市彬州市)で発掘された甲骨から判明した。これは動物の肩甲骨を非常に薄く加工したものであり、その背面には占いのために加熱した13か所のくぼみが残っていた。翌1952年には河南省洛陽市の東部郊外にある泰山廟という西周時代の遺跡からも占いを行った形跡のある亀甲が発見された。いずれも、文字は刻まれてはいなかったが、この発見により周でも殷と同様に甲骨を使って占卜を行っていたことが分かった。

1954年に山西省洪趙県(現在の洪洞県)の坊維村にある西周の遺跡から青銅器とともに「北宮貞三止又疾貞」と刻まれた甲骨が発見され、さらに1956年には陝西省長安県の張家坡にある西周時代の遺跡からも文字を刻んだ甲骨がされた。この他、1975年には北京市昌平県の白浮でも発見され、1977年には岐山県鳳雛で一万片以上が発掘され、そのうち300点近くの甲骨に文字が刻まれていた。特に張家坡が発見された場所は周の文王が都を置いたとされる豊鎬遺跡の一部であることから周代のものは確実であった。ここで発見された甲骨には「六八一一五一」や「五一一六八一」といった単なる数字の羅列のようなものがあり、当初は何の目的で刻まれたのかは長らく未解読であったが、1979年に周原遺跡で見つかった甲骨から易の一部であることが判明し、周代でも甲骨による占卜が行われていたことが判明した。

中でも陝西省の岐山県と扶風県にまたがる周山遺跡で1977年に発見された周原遺跡から出土したものは、記録された内容と発見された量はそれまで発見された西周甲骨とは比較にならないほど膨大な量であり、周代の歴史を解明するのに大きく貢献している。この他、同地では毛公鼎や大盂鼎といった有名な考古学史料が発見されている。周山遺跡がある場所は周発祥の地であるとされ、伝説によると元々周族は「豳」と呼ばれた陝西省彬県一帯に居住していたが、西北の遊牧民に逐われて周の武王の曽祖父にあたる古公亶父の時代に岐山に移り住んだとされている。周族が「周」と自称したのはこの頃からである。周の建国神話を示すものとして、『詩経』「大雅」「緜」には

古公亶父、来朝走馬、率西水滸、至于岐下、(中略)周原膴膴、菫荼如飴、爰始爰謀、爰契我亀、日止日時、築室于兹。

古公亶父、来朝に馬を走らせ、西水の滸(ほとり)に率(したが)いて、岐の下に至る。(中略)周原は膴膴たり、菫荼も飴の如し、爰に始めて爰に謀り、爰に我が亀に契(きざ)み、日に止(お)り、日に時(お)り、室を兹(ここ)に築けり。

古公亶父はある朝早くに馬を走らせ、川に沿って西に向かい、岐山の麓までやってきた。この周原という土地はまことに肥沃であり、泥や土は飴のようにねっとりしていた。古公亶父はこの土地を一族の根拠地にしようと皆と相談し、亀で占いをしたところ、ここに都を造るべしという託宣が下ったのでここに宮殿を造営した。

という一文があり、ここでも亀甲による占卜をしているとの記述が見られる。西周甲骨は特定の時期のものではなく、初歩的な研究によればもっとも古いもので文王の時代に属し、新しいものであれば第四代の昭王や第五代の穆王の時代まで遡れるともしている。文

金文

金文とは広義では青銅器に鋳込まれた、もしくは刻まれた文字を指すが、一般的には殷・周の時代に作製された青銅器の文字を指すことが一般的である。石碑などに刻まれた碑文と合わせて青銅器の文字を研究する学問を金石学と呼び、宋代の欧陽脩(1007年~1072年)がその先駆者とされている。

銅は最も早く人類によって発見され、使用されてきた金属のひとつである。人類は当初は自然界に少量でしか存在しない天然銅を使用していたが、後に鉱石から銅を精錬する技術を発明された。当初は他の金属を混ぜることのない純銅であり、「紅銅」と呼ばれているものである。長年の試行錯誤を経て、銅に一定の比率のスズ(錫)を加えることで硬度が増し、かつ融点が下がることが発見された。このスズを含んだ合金が青銅であり、世界各地で誕生した文明で広く利用されてきた。

古代中国においては青銅器の鋳造が大いに発達したことにより、青銅器の種類は多種多様である。古代中国の青銅器は大きく分けて、烹炊器・設食器・酒器・水器・楽器・兵器・車馬器・工具・度量衡・雑器といった10種類に分類することができる。中でも烹炊器に代表されるような調理器具は元々は土器だったものが、技術の発達とともに青銅器でも作られるようになり、やがてそれが天下に覇を唱える王者の権力の象徴として認識されるようになっていった。

青銅器の鋳造自体は殷成立以前の二里頭文化(紀元前2100年~紀元前1800年もしくは1500年)の時代に始まったものとされているが、その時代の青銅器には金文は確認されていない。殷の第19代の王・盤庚(?~紀元前1277年?)が亳(河南省安陽市)に遷都した時期の作製された青銅器から金文が発見されている。膴菫

諸子百家

春秋戦国時代に活躍した思想家たちを総称して諸子百家と呼ぶ。前漢の劉向(紀元前79年~紀元前8年)・劉歆(?~23年)父子によって与えられた名称であるが、その名の通り秦によって中国が統一国家が完成するまでの約550年間に活躍した儒家・法家・墨家・名家・道家・陰陽家・縦横家・農家・雑家を指す(ここに兵家や小説家を加えることもある)。